|

| Dorotea Muhr Fotografía de Diego Sampere |

Por Leila Guerriero

Las vías del tren están a pocos metros, al otro lado de la calle sombreada por árboles añosos. Detrás de pequeños muros, detrás de pequeños jardines, detrás de rejas bien pintadas, las casas se ven sólidas y limpias como si acabaran de pulirlas. Es mediodía y hay un silencio de siesta, sin autos, sin gente. Nada ha cambiado mucho en los últimos cien años. Las vías del tren ya estaban allí, algunos de estos árboles ya estaban allí. La casa también. Ocupa toda la esquina de esta calle de Olivos, un suburbio elegante de la zona norte de Buenos Aires, pero apenas se ve al otro lado de la puerta de rejas, del muro agobiado por la hiedra. El timbre emite un ruido ronco, doloroso. Por el portero eléctrico se escucha la voz de una mujer.

—¿Quién es?

—Vengo a ver a Dolly.

—Pasá.

La puerta de rejas se destraba con un zumbido y se abre a un jardín selvático, oscuro. Al otro lado espera una mujer mayor, el pelo a la altura de las orejas, las puntas peinadas hacia dentro. Es menuda, de aspecto vivaz, la piel muy blanca.

—Hola. Yo soy la cuñada.

Aquí no debería haber una cuñada. Debería haber, tan sólo, dos hermanas: una de ellas olímpica, noventa años, más de un metro setenta; la otra, tres años menor, de aspecto desconocido. Entonces: ¿cuñada de quién?

—Llegaste —dice una voz potente que proviene de la penumbra, a espaldas de la mujer menuda—. Qué puntual. ¿Tenés sangre inglesa?

La mujer olímpica, noventa años, más de un metro setenta, camina hacia la luz del recibidor. Usa un vestido estampado, azul y blanco, por encima de las rodillas.

—Pasá. ¿No tenés problemas con los gatos? Tenemos catorce.

La mujer menuda saluda y desaparece. La mujer olímpica ve el grabador y dice:

—Juan siempre decía: “Sin grabador”. A mí no me molesta. Ahora lo van a traducir al turco. Pobre Juan.

—¿Por qué “pobre”?

—Querida, ¿vos sabés turco? Una traducción así no se puede controlar.

Hay algo, en la celeridad con que empieza a hablar de Juan, que lo aclara todo. En esta casa viven, de hecho, dos hermanas. Esta mujer —Dolly, Dorotea Muhr, viuda del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, autor de La vida breve, Los adioses, El astillero, ganador del premio Cervantes, fallecido en 1994— y su hermana Nessy: la mujer menuda. Sólo que Nessy es, también, cuñada de Onetti. Y esa forma de presentarse —“soy la cuñada” (de Onetti) y no “soy la hermana” (de Dolly)— devela que él es el hombre en torno al cual ha girado siempre la peregrinación de propios y extraños hacia esta casa: en torno a los libros de Juan, el insomnio de Juan, el exilio en España de Juan, la cama de la que no salía nunca Juan. Devela que nadie ha venido aquí a preguntar por la mujer con la que Juan compartió la escritura, los libros, el insomnio y el exilio durante cuarenta años de toda una vida hasta el día de su muerte.

Dolly Muhr señala una puerta lateral que da paso al comedor diario:

—Pasá. ¿Qué vas a tomar? ¿Café, agua, Coca Cola?

Afuera hace treinta y seis grados pero el comedor se mantiene fresco. Las ventanas, cubiertas por cortinas de hilo, apenas dejan pasar la luz violenta. Dolly sale por la puerta que da a la cocina. Se mueve con rapidez pero un tanto endurecida. En junio de 2015 se cayó y se quebró la cadera mientras paseaba por Salamanca, España. Por eso, aunque pasa la mayor parte del año en Madrid, el verano de 2016 la encuentra en la casa donde nació, recuperándose a fuerza de caminatas. Cuando regresa, apoya sobre la mesa una botella de Coca Cola y dos vasos.

—Estoy más en España que acá. Si no fuera por la cadera ya estaría en Madrid. Las mujeres tenemos que estar más atentas al calcio. ¿Vos comés carne?

—Sí.

—¿Te pican los mosquitos?

—No mucho.

—¿Ves? Mi hermana tiene la teoría de que no le pican porque es vegetariana. Ella tiene cada idea sobre la dieta. Es de las pocas personas que conozco que nació y va a morir, como ella dice, en la casa donde nació. No tiró nada. Tiene todo. Hasta la bañera de cuando éramos chicas.

La mesa del comedor parece arrinconada ante el embate de muebles que llenan la habitación de tres por tres: un televisor, una cómoda sobre la que hay catorce portarretratos y cuatro arreglos florales, una estantería con libros, una cajonera, un piano vertical sobre el que hay cinco portarretratos y una lámpara, un hogar a leña sobre el que hay cinco arreglos florales, una mesa redonda sobre la que hay un equipo de música, una biblioteca repleta de libros y estatuillas de porcelana —gansos, campesinas, músicos, gatos—, un vitrinero de vajilla antigua, una mesa pequeña, una mesa más grande, un sofá, un taburete.

—Qué cantidad de objetos.

—Bueno, son cien años de vivencia.

Cien años sobre los que ella, que tiene diez menos, habla poco.

* * *

Cinco días atrás:

—Hola, quisiera hablar con Dorotea Muhr.

—Soy yo.

Habla en un tono paródicamente marcial, tajante, divertido. Pregunta:

—¿Vos lo leíste a Juan?

—Claro.

—Qué lindo.

—Pero quiero hablar de usted.

—Bueno. No sé qué te puedo contar.

* * *

A principios del siglo pasado, el padre de Dolly Muhr se fue de Austria, donde había nacido. Quería ser músico y su padre, dueño de viñedos, no lo dejaba, de modo que partió a Inglaterra. Al llegar allí se desató la Primera Guerra Mundial y, para evitar que lo llamaran al frente, pensó en cruzar el océano. Un panadero le prestó plata para un pasaje a Nueva York, pero el buque estaba repleto y terminó en Buenos Aires. Por su parte, la abuela de Dolly Muhr, inglesa, se casó con un francés y viajó a Buenos Aires. Cuando empezó la guerra el francés marchó al frente, donde lo mataron. La mujer se quedó sola, primero con tres hijos —un varón, dos mujeres—, después con dos porque una murió de meningitis. La otra, Dorotea —le decían Dodo— se hizo mujer y en 1924 conoció a un austriaco que se ganaba la vida dando clases de inglés: el padre de Dolly.

—Mi madre dice que fue un coup de foudre. Y así nací yo.

Quizás de esa mezcla de idiomas y nacionalidades —o quizás porque las hermanas hablan, entre ellas, inglés— proviene el extraño acento del español que habla, rudo, duro en las consonantes.

—Nessy nació en 1928. Mi padre hizo esta casa. Acá había un baldío. Le puso Villa Dodo por mi madre. A mí me decían Dodita. La única que me dice Dodita es mi hermana. Para el resto soy Dorotea o Dolly. Que no me gusta. Es muy cursi.

—¿Su padre cómo se llamaba?

—Hans. Juan. Como Juan. Juan y Juan. Fue viajante de comercio, trabajó en una empresa de acero. Pero sólo le interesaba la música. Tocaba el cello. Pero con la música no podía mantener a una familia. Yo empecé a tocar el piano a los siete años, pero cuando Nessy tuvo cinco me dijo: “Vos salí”. Me echó. Entonces me fui a tocar el violín con papá y ella se quedó con el piano. Pero fue perfecto, porque a mí me encantó estar en las orquestas.

Y ella es una pianista increíble. Es el genio de la familia. ¿Vos sabés música?

—Si.

—¿Qué tocás, tocás algo?

—La guitarra.

Se echa hacia atrás, fingiendo sobresalto.

—Ah: chin chin chin chin.

—No. Guitarra clásica. Bach. Esas cosas.

Su mirada se cubre, de pronto, de respeto absoluto: de total reverencia.

—¡Qué bien! ¿Y tocás?

—Hace mucho que no.

Es difícil saber, entonces, si lo que refleja su rostro es indignación o dolor. En una habitación del piso de arriba, guardado en su estuche, está el violín que ella, desde que dejó la Orquesta Sinfónica de Madrid, no ha vuelto a tocar.

* * *

En las entrevistas le preguntan: “¿Por qué Onetti nunca quiso regresar a Montevideo?”; “¿Cómo vivía Onetti en España?”; “¿Realmente Onetti no salía de la cama?” Nunca parece molesta por el hecho de que nadie pregunte cómo fue, para ella, dejar Montevideo, exiliarse en España, estar con un hombre que vivía en la cama.

—Siempre le preguntan por Juan.

—Obviamente. Todas las entrevistas que he tenido eran por Juan, no por mí.

—¿Eso no la incomoda?

—¡No! ¿Por qué? Me parece maravilloso.

—¿Usted siente que, de los dos, él era la figura importante?

—Qué pregunta tonta, querida. Claro. Él era único.

A veces habla en presente. Dice “Juan es de Cáncer”. O “Mientras yo salgo, él se queda leyendo”.

* * *

En el recibidor de entrada, además de tres sillones, una mesa, un perchero, un mueble de mimbre con vinilos, dos bibliotecas rebosantes, hay, sobre un esquinero, un aparato que permite el discado rápido a los bomberos, la ambulancia y la policía. Debajo del aparato, un cartón en el que, con lápices de colores, están listados los nombres y los años que tenían algunos de los gatos de la casa en 2013: Pussycat 4 y medio, Boy Blanche 5, Triggy 5, Belladonna 4 y medio, Kinderlein 1 y medio, Rashomon 2 y medio.

—Nosotras empezamos a estudiar música a los siete años en un conservatorio que estaba en la esquina. Un horror. Mi hermana siempre lo odió un poco a mi padre porque no se dio cuenta de que ella era un genio. Perdimos ocho años en ese conservatorio.

—¿A qué colegio iban?

—Al Northlands. Otra burrada de mis padres.

El Northlands es un colegio de gran fama, bilingüe, sólo para mujeres. Allí se educó, entre otras, Máxima Zorreguieta, reina de Holanda.

—Salimos de ahí y nos mandaron a aprender traductorado público, que también era sólo para mujeres. Yo no sabía cómo relacionarme con los chicos. Lo que pasó después fue inevitable.

—¿Qué pasó?

—Que me dediqué a enamorarme de los amigos de mi padre. Me enamoré de un director de orquesta. Yo tenía 17, 18. Fui a escucharlo a la iglesia, el Réquiem de Mozart. Ay, ay, ay. Salí de ahí enamorada. Pero no existe el amor. Es una especie de fetichismo, de brujería. Bueno, al director me lo descubrieron. Y se armó lío. Porque él era casado.

—Entonces llegaron a tener una relación.

—No, no. Yo no tuve relaciones con nadie hasta que Juan….

—No. Me refería a que tuvieron una relación. Que salían.

—Sí. Pero no más que un beso. Siempre me respetaban. Porque tuve varios hombres de edad. Pero nunca llegué a una cama. Ni siquiera a un sofá. Cuando me descubrieron, mi padre me encajó para que leyera los diez volúmenes de Jean-Christophe, la novela de Romain Rolland. ¿La leíste?

—No.

—Bueno. Trata de dos muchachos que se enamoran. Y después otros diez tomos de dos mujeres que se enamoran. Fue peor. Yo creo que la adolescencia es una trampa mortal. Esa pasión que sentís todo el tiempo. Una pasión que no es verdad, todo es delirio. Es como si estuviéramos un poco narcotizadas. Y me metí con Juan con la misma locura. Con Juan caías. Cuando llegó Juan, yo sabía que eso sí. Que eso era.

—¿Cómo supo?

—Porque me sentía absolutamente dominada y completa con él.

* * *

Con múltiples ventanas que dan al jardín, la sala de música que Hans Muhr construyó para su hija menor, Nessy, es la habitación más grande y mejor ubicada de la casa. Allí, en medio de sillones, sillas, taburetes, mesas, bibliotecas, vitrinas y dos pianos de cola, ella estudia y da clases a más de treinta alumnos. A un lado de la sala, bajo la escalera que lleva al piso de arriba, está la cocina pequeña, oscura. A los pies de la heladera siempre hay recipientes con comida para gatos.

* * *

Cuando Dolly conoció a Onetti él ya llevaba dos matrimonios (se había casado con dos de sus primas hermanas, a su vez hermanas entre sí, y había tenido un hijo, Jorge, con la primera), e inauguraba el tercero con Elizabeth María Pekelharing, una holandesa con quien compartía trabajo en la agencia de noticias Reuters. El mismo año en que se casó con ella —1945— conoció a Dolly. La leyenda dice que la vio por la calle, con el violín, y le dijo a su mujer: “Qué maravilla de criatura”. Su mujer dijo: “¿Querés que te la presente? Fuimos compañeras de colegio”.

—Yo era amiga de la mujer de Juan. Habíamos ido al colegio juntas. Juan un poco se enamoró de mí cuando me vio la primera vez. Yo no, porque estaba metida con otra persona. Él se dedicó a seducirme y ganó. Tuvimos una relación clandestina de diez años. Sufrí horrores. Pero estaba decidida a quedarme como la mujer que vive en la sombra. Íbamos a una casa de citas, un motel. Conocí todas las casas de citas de Buenos Aires. Una vez nos tocó esperar con unas parejas y se conocían los hombres. El tipo dice: “El mundo es un pañuelo”. Y Juan dice: “Sí, y bien sucio”. Genial, ¿no?

—Usted no sentía vergüenza.

—¡No! Yo estaba con el tipo más maravilloso del mundo. Desde el principio con Juan tuve relaciones porque sabía que era mi hombre. Pero yo sufría, y él tiene que haber sufrido viendo lo mal que lo pasaba yo.

—Jamás le pidió que se separara.

—No, jamás. Yo lo entendía. Los hombres son cobardes. No quieren hacer daño. Además, yo era amiga de la holandesa. Era una mujer muy divertida. A mí me encantaba. Y siempre nos veíamos, porque formábamos parte del mismo grupo.

En 1949 nació María Isabel (Litty), la segunda hija de Onetti. Un año después él publicó La vida breve, donde aparece el personaje de una violinista: “Aprovechaba las pausas para contemplar el perfil asexuado, la nariz recta, los ojos enceguecidos bajo el caso de pelo rubio y rizado; la sensualidad, escasa y trágica, le rezumaba por el ángulo de la boca”.

—Cuando la holandesa tuvo a Litty fue durísimo. Pero yo era muy pasiva con Juan. Me sentía totalmente dominada por él. No dominada en el mal sentido. Entregada, que es mejor.

Toma un trago de gaseosa con la avidez del que mastica: como si la Coca-Cola fuera un bife, una cosa sólida.

—Después que murió Juan, me analicé durante diez años. Y me di cuenta de la búsqueda de papá a través de los hombres de los que me enamoraba. Mi padre usaba chaleco, y Juan se ponía su chaleco y me decía: “Te gusta, ¿no?” Era como volver ahí. A eso. ¿Te das cuenta? Juan entendía a la gente.

En Construcción de la noche, una biografía de Onetti escrita por María Esther Gilio y Carlos María Domínguez en 1993, Onetti dice: “Cuando una mujer se siente amada totalmente, se entrega como una niña y es feliz siendo niña (…) A mí me gustan las mujeres locas. Las mujeres convencionales, burguesas, no me gustan. (Dolly) Tiene una enorme vitalidad. Parece haber sido creada para compensar mi abulia, mi descreimiento, mi escepticismo (…) me hizo feliz y me sigue haciendo feliz. Mujeres con las que podés ser feliz un rato hubo muchas; días o meses, algunas. Años, alguna. Toda la vida: Dolly”.

En 1954, él publicó Los adioses. No estaba dedicado a su hija, ni a su mujer, ni a Dolly, sino a una poeta uruguaya llamada Idea Vilariño.

Juan Carlos Onetti y Dorotea Muhr vivieron juntos durante cuarenta años. Ella fue su cuarta esposa.

* * *

Las fechas, bien miradas: Onetti llevaba cuatro años de matrimonio, cuatro de relación clandestina con Dolly y acababa de nacer su hija cuando, en 1949, conoció en Montevideo a la poeta uruguaya Idea Vilariño. “Esa misma noche me enamoré de él. Me enamoré, me enamoré, me enamoré”, escribió ella. Empezó, de inmediato, una correspondencia ardiente en ambas direcciones.

—Juan se veía con Idea. Ella estuvo mucho tiempo atrás. Estaba muy enamorada. Pero nunca se casaron, nunca se juntaron del todo. Se peleaban mucho. Por política. Idea era muy politizada. Ella era una gran escritora. Pero yo pienso que sufrió muchísimo por lo de Juan. Muchísimo. Yo la vi varias veces. Ella tenía cartas de Juan y quería publicarlas. Hablamos. Yo creo que él fue el amor de su vida, aunque ella tuvo muchos amores. Era una tipa muy sensible.

Las fechas, bien miradas: Onetti llevaba nueve años de matrimonio, casi diez de relaciones clandestinas con Dolly, cinco con Idea, cuando, en 1954, su mujer lo echó de casa.

—No me lo olvido más. Me llamó un día a la oficina donde yo trabajaba y me dijo: “La holandesa me echó”. Yo estaba sentada sobre el escritorio. No lo podía creer. Yo había juntado dinero para irme a Europa en barco, a visitar a mi tío, y me dijo: “Ahora no te vas”. Y yo le dije: “Sí, me voy igual”. Estuve tres meses. Allá me mandó Los adioses.

—La novela que le dedicó a Idea.

—Si. Tapas amarillas, hermosa. Cuando volví, Juan se había ido a trabajar a Montevideo y yo le tuve que contar a mi padre. Se lo dije en esta cocina. Le dio un puñetazo a la heladera, y me miró y me dijo: “Es demasiado tarde”. Como diciendo: “A ésta no la cambio más”. Me puso la condición de que nos casáramos. Para Juan no había nada más fácil. Siempre se casaba. Nos casamos en una gestoría, vía México. No tenía validez en la Argentina. Te llegaba un telegrama y decía: “Están casados”. Yo recién me casé legalmente con Juan cuando nos fuimos a España.

—Y su amiga, la holandesa, ¿supo que ustedes estaban juntos desde antes?

—Bueno, ella no sabía cuándo había empezado la cosa. Una vez me preguntó, porque seguimos viéndonos. Pero Juan lo pasó muy mal, porque durante muchos años no pudo ver a Litty. Yo después me hice muy amiga de Litty. Vive a pocas cuadras de acá, y tiene nietos, así que me llama para que los compartamos. Pero yo me sentía un poco con cola de paja, porque le había quitado a su padre.

Dolly llegó a Montevideo un día de 1955. Su hermana, que también es modista, le había hecho un vestido especial.

—Blanco, precioso. Lo primero que me dijo Juan fue: “Andá a comprarte un anillo”. Y así fue. Me compré un anillo pour la galerie, como quien dice, y fui aceptada como la esposa de Juan.

Así fue como empezaron los siguientes cuarenta años de la vida con Juan.

* * *

Es una mañana ardiente de febrero. En Pista Urbana, el bar de Mónica Lacoste en San Telmo, las sillas y las mesas están apiladas contra las paredes. Es actriz, hija de un matrimonio en cuya casa recalaba Onetti cada vez que se separaba de alguna mujer.

—Yo amaba a Juan. Bailaba para él, él me escribía poemas. Mis viejos vivían entre Montevideo y Buenos Aires, y un día llegó Juan a la casa de Montevideo, con Dolly. Yo tenía siete años. Había un patio con claraboya al que daban todas las habitaciones. Y esta joven juguetona me propuso tirar chorritos de agua desde arriba, sobre los comensales que estaban abajo. Dolly para mí fue siempre la jovencita que se animaba a jugar más que yo. En Montevideo andábamos en bicicleta y hacíamos treinta, cuarenta kilómetros. Íbamos al cine. Era de una vitalidad increíble. Hasta el día de hoy, tiene una capacidad de improvisación única. Vos la llamás un sábado a la noche y le decís: “Venite al centro que hay un concierto de tal cosa, o a escuchar poesía”, y ella se toma un colectivo y se viene.

* * *

En Montevideo, Dolly estudiaba violín y trabajaba como secretaria en diversas empresas, mientras Onetti trabajaba en el periódico Acción. Vivían en un departamento chico y gélido y, por no tener, no tenían ni heladera.

—Me guardaban la comida en el almacén de la esquina. Para que el salón quedara más bonito compré tiras de madera y fui revistiendo las paredes. Pero los clavos que usé no eran fuertes, y las maderas se caían. En el medio de la noche se escuchaba: “¡Pam!” Juan decía: “Se te cayó otra”. Una vez puse cortinas estilo inglés, floreadas. Él las miró y me dijo: “No importa, después me acostumbro y ni las veo”. Pero yo le dije: “No, decime qué cortinas querés”. Y me dijo: “Rojas”. Tenía insomnio. Se dormía a cualquier hora y a la mañana el sol se filtraba por las cortinas. Así que puse cortinas rojas. Pero eran años maravillosos. Juan tenía cantidad de gente amiga, escritores, íbamos a los bares. Era muy sociable. Yo además salía de una especie de ostracismo, de diez años de clandestinidad, y meterme en ese ambiente de literatura, donde todo el mundo quería a Juan y lo admiraba, fue maravilloso.

En 1957, Idea Vilariño publicó un libro titulado Poemas de amor, y lo dedicó, sin tapujos, “A Juan Carlos Onetti”.

—Esos poemas son hermosos. Ése que dice “No te veré morir” es hermoso.

El poema, llamado Ya no será, dice, hacia el final, “No me abrazarás nunca/ como esa noche/ nunca./ No volveré a tocarte./ No te veré morir.” En 1960 Onetti le dedicó a Dolly su libro La cara de la desgracia: “Para Dorotea Muhr, ignorado perro de la dicha”.

—A mí me gustó. A mi madre no le gustó nada. Pero él me lo explicó. Era como la sorpresa de que un perro podía dar mucha felicidad. Él adoraba a los perros. Pero mi mamá decía: “¿Qué es esto? ¡Vos no sos un perro!” A mí me preguntó si estaba de acuerdo y yo dije que sí. Lo que diga Juan. Es muy original, una muestra de amor. Es simplemente decir cuánto amor puede dar un animal.

—¿Él le decía que la quería?

—No.

Silencio.

—Eso no.

Silencio.

—Era implícito. A mí me decían: “Cómo permitís que tenga otras mujeres”. Yo sentía que Juan tenía un mundo ahí. ¿Y porque estaba casado con su señora esposa no lo iba a tener? Yo muchas veces pienso que no sólo emocionalmente, sino en la cama, tuvo cosas que no podía tener conmigo. Nunca se me ocurrió decirle que no. Creo que la mitad de las mujeres saben que los tipos salen con otras y se hacen las burras. Una sola vez tuve celos. Yo era un poco la ninfa, la niña, la pura, y había una chica que era así. No llegaron a tener nada, pero él se enloquecía con ella. Fue la única vez que le dije a una chica: “Es un hombre casado”. Como diciendo: “Buscate otro”. Porque nunca dije eso, a ninguna de ellas, jamás. Él no me mentía. Yo no quería que me mintiera. Me contaba. Me decía: “Vos sos un brazo mío”. Mientras él y yo sintiéramos que lo nuestro era para siempre, el resto no importaba. Hay un hecho ahí que es la base de nuestra vida. Eso está ahí y es inamovible.

Golpea la mesa con la palma de la mano.

—Eso no se mueve.

—Qué entrega.

—Qué amor.

Aunque hubo otras mujeres, la relación entre Onetti y Vilariño quedó grabada en mármol. En 1961, después de una pelea destemplada —habían pasado juntos varios días de encierro amoroso cuando ella fue convocada por cuestiones políticas y él exigió que se quedara, sin que ella le hiciera caso—, parece haber terminado. Idea registró en su diario que esa misma noche, después de acudir al mitin, fue a verlo. Dolly la hizo pasar, la condujo hasta donde él estaba. Al despedirse, Idea le preguntó a Dolly cómo podía tolerar a otras mujeres y Dolly, según Idea, respondió: “Yo quiero que sea feliz”.

* * *

Después de un tiempo, Dolly consiguió trabajo como violinista en la orquesta del sodre (Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos), Onetti un empleo como director de Bibliotecas Municipales, y la agente literaria Carmen Balcells llegó a Montevideo para proponerle ser autor de su agencia, de la que formaban parte García Márquez y Vargas Llosa. Todo marchaba bien, pero empezó a enrarecerse cuando, en 1973, las fuerzas armadas tomaron el poder.

—Yo estudiaba violín con un violinista tupamaro, guerrillero. En un momento se rajó a la Argentina y la mujer se quedó, embarazada y con un chico. La fui a visitar. Llego a la casa y aparece un tipo con un rifle. Yo tenía en la funda del violín unos papelitos de unas ferias que hacían ellos. Juan me había dicho: “Tiralos en el inodoro”. Vieron eso y adiós. Me metieron en el patrullero. Me acuerdo de haber tenido una sensación terrible del libertad perdida. Me metieron en una celda, me tomaron huellas digitales, me insultaron. Pasé cuatro o cinco horas horrorosas. Al final, me largaron. Mientras, la policía había ido a casa. Juan me dijo: “No, vino un viejito que miraba todos los libros, muy simpático”. Yo lo quería matar. Cuando la cosa se ponía brava entraba en una especie de irrealidad. Novelaba todo.

Poco después, cuando pasó tres meses preso, no pudo hacer ese operativo de evasión. Onetti había sido jurado en un premio literario que organizaba la revista Marcha. El premio se otorgó a un relato que la dictadura consideró pornográfico, y, entre un viernes y un lunes, todos los miembros del jurado fueron detenidos.

—Nos habíamos mudado y lo habían ido a buscar al departamento anterior. Menos mal, porque habían ido a las cuatro de la mañana y seguro se lo hubieran llevado encapuchado, y Juan no hubiera sobrevivido a eso. No estaba hecho para cosas difíciles. Todo su mundo era muy cómodo, muy arreglado. El sábado toqué con la orquesta del sodre y pensé: “Si están buscando a Juan, lo único que tienen que hacer es venir y buscarme a mí”. Esa noche toqué Brahms. Brahms siempre me traía mala suerte. El lunes vinieron. De día, gente de civil, con buenos tratos. Y Juan fue, convencido de que lo iban a llevar a declarar y volvía. Yo quise ir con él y no me dejaron. No volvió hasta tres meses después. Lo llevaron a un lugar… Tenía un colchón que era una miseria, no comía, no dormía, se quería ahorcar. Ya era conocido como escritor afuera de Uruguay, entonces hubo una gran presión internacional, así que lo trasladaron a un neuropsiquiátrico. Para otro hubiera sido una aventura, pero para él era una pesadilla.

Salió en mayo de 1974. Antes, el 15 de marzo, fue a visitarlo Idea Vilariño, que esa misma noche escribió un texto en el que describe esa visita que, según dice, comienza con Dolly dejándolos solos: “Pensé que tal vez era la última vez que lo veía. ‘Tengo sesenta y tres’, dijo. ‘Se supone que es la edad de la impotencia. Pero no estoy impotente, y me acuerdo de tu amor, de todo, de tu boca, como si hubiera estado anoche contigo’ (…) Me levanté y quise tocarlo, tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba a él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca, y apenas comenzó su beso, sollozó, empezó a sollozar por detrás de aquel beso después del cual debí morirme”.

—Idea fue a verlo al neuropsiquiátrico.

—No, no creo —dice, sin embargo, Dolly.

* * *

—Hemos tenido alguna charla en la que la he visto llorar y contarme cosas de su intimidad que le hacían mucho daño —dice Mónica Lacoste—. Pero Juan era un tipo de una gran lucidez, una gran ternura. No creo que haya sido la relación entre un egoísta y una sumisa. Y tampoco creo que haya habido mayor crueldad que la que hay en cualquier pareja. En la juventud, cuando la sexualidad está más viva, todas esas cosas son más dolorosas. Cuando uno se pone más veterano, se pone más piadoso o más resentido. La piedad te calma. Yo creo que Dolly optó por la piedad. Y yo la admiro por eso.

* * *

Apenas después de su liberación, Onetti viajó a Italia y luego a Buenos Aires, para trabajar en la adaptación al cine del relato El Muerto, de Borges.

—Pero cuando estábamos en Buenos Aires me dijo: “Andá a Montevideo, buscá dos valijas y nos vamos a España”. Metí lo que pude. Se quedaron los originales de El Astillero, un montón de cosas. Y nos fuimos.

Era 1975. Félix Grande, Luis Rosales y Juan Ignacio Tena le habían ofrecido ayuda en caso de que quisiera instalarse en Madrid, y se la dieron. Dolly consiguió empleo como violinista en una orquesta que viajaba por España tocando zarzuelas y buscó piso para alquilar. Dio con uno en la Avenida América. Para firmar el contrato le pidieron que fuera “el cabeza de familia”.

—El cabeza de familia estaba en el hotel, leyendo. Yo les decía: “Es que lo llamaron para una conferencia, para esto, para lo otro”. Insistieron tanto que el día que fui a firmar les llevé una foto donde se lo veía con Rosales, Félix Grande. Ellos eran unos próceres allá. Entonces aceptaron que firmara yo.

—Para usted nunca fue una carga ocuparse de todo.

—No. Me encantaba. Era un poco como la madre. Lo defendía de los periodistas. Vino un tipo, pobre, desde Francia, tres veces. Llegaba hasta ahí y Juan decía: “No, no quiero verlo”. Una vez vino Godard, el director de cine. Quería hacer una película con una novela de Juan. Juan dijo “Whisky”. “No”, dijo Godard, “agua”. Lo cual a Juan le cayó fatal. Al final se fue y nunca hicieron nada ¿Vos tenés hijos?

—No.

—Mejor. Yo quería tener. Juan me dijo: “Es justo, te toca”. Hice tratamientos, pero no pude. Menos mal. Me salvé. Hubiera sido un desastre. Hubiera durado uno o dos años más con Juan y chau. Su lema era “¿Por qué no estás conmigo?” Un chico le hubiera quitado su lugar. Él quería que estuviera en la cama leyendo con él. Ésa era su idea de felicidad. Yo no pensaba lo que significa tener un niño berreando en el comedor. Con quién lo iba a dejar cuando tuviera que ir a trabajar. Juan no hubiera cambiado un pañal. Jamás lo hizo.

Poco después, Dolly concursó por una vacante en la Orquesta Sinfónica de Madrid, y la consiguió.

—Fue maravilloso. Había polacos, rusos, argentinos, franceses, ingleses. Estuve 16 años en la orquesta. Viajábamos mucho. Fuimos a Escocia, Suiza, Italia, todo España. Y dejaba la bronca de Juan en casa, porque él no quería que viajara. Igual, yo siempre dejaba a alguien que se ocupara de él.

En las cuestiones domésticas —que a Dolly nunca le interesaron mucho: cuando se mudó a Montevideo ni siquiera sabía cocinar— la ayudaba una mujer española, Paquita, y ella no sólo trabajaba en la orquesta sino que, además, pasaba a máquina los manuscritos de Onetti, que escribía a mano.

—Él lo pasó fatal al principio, porque extrañaba. Yo lo asimilé tan bien que me gusta más Madrid que Buenos Aires. Pero a Juan le costó. Pasó dos años sin poder escribir.

—¿No la afectó el ostracismo de él?

—No. Cuando él escribía yo estaba feliz, porque quería decir que estaba contento. Estaba mal cuando no podía escribir.

—¿Él la admiraba?

—Admiraba mi energía, supongo. Amor no es admirar. Amor es otra cosa.

—Pero usted lo admiraba a él.

—¡Bueno! Obviamente, querida.

—Por eso le pregunto si él la admiraba.

—Me hacía chistes sobre mi violín. Yo estaba un día escuchando una grabación de Yehudi Menuhin y me dice: “Toca mejor que vos, ¿no?” Se divertía. Yo ponía frazadas para que él no me escuchara tocar y pudiera trabajar tranquilo. ¿Tu marido lee lo que vos escribís?

—A veces.

—Juan nunca fue a un concierto mío. Jamás. Había que levantarse para ir, y él no se levantaba.

—¿A usted le molestaba que no fuera?

—Bueno, me dio un poco de tristeza una vez que hicimos un cuarteto de cuerdas, que fue lo más alto que pude llegar, y dimos varios conciertos y no fue. No era nada personal, él no salía. Pero me sentía poco acompañada en mi parte, mientras yo lo acompañé completamente en lo de él.

En 1980 Onetti recibió el Premio Cervantes y el monto del premio, abultado, les permitió comprar el piso de Casa de América y dos oficinas.

—Si hubiera sido por Juan, lo guardábamos todo abajo del colchón. No tenía idea del dinero.

* * *

—Es fácil decir “Él estaba en cama y Dolly hacía todo” —dice Mónica Lacoste—. Juan era muy vital. Si no, no hubiera soportado a una mujer tan vital. Pero me parece que ella dejó un poco de lado su carrera como música porque sabía que, si se desarrollaba mucho, se iba a independizar de Juan y se iba a ir alejando. Entre ellos hubo un amor incondicional. Fue hasta que la muerte los separa, pero no fue políticamente correcto, y no fue hipócrita. Fue real. Con peleas, con desencuentros, con llantos, con dolor.

* * *

Lo de la cama, dice Dolly, fue de a poco. Si en las ocasiones en las que viajaron juntos —México, España— ella salía a recorrer mientras él prefería quedarse en el hotel, si llegó a responderle a una periodista que le preguntó qué le parecía Madrid que no tenía idea porque nunca había salido de su casa, sólo en los últimos años lo de vivir y escribir en la cama pasó a ser la única forma posible de vivir y escribir.

—Juan tuvo varias depresiones fuertes. En Madrid tuvo una y todos los días venía un enfermero y le ponía la inyección con el antidepresivo. Todos los días en el mismo lugar. Y se le empezó a hacer un absceso brutal en la pierna. Llamé a varios médicos que ni siquiera lo miraron. Al final, terminamos en ambulancia a la clínica. No me olvido más de ese viaje. Casi se muere. Lo operaron, tenía litros de pus. No sé cómo dejé que llegara a ese punto. Vino el médico y dijo “No garantizo que llegue a mañana”. Fui a mi casa. Me encerré en el dormitorio con la botella de whisky y con nuestra perra Biche. Y aullé. Aullé como un animal. Yo no podría haber aguantado la muerte de Juan entonces. Cuando murió sí, ya era otra cosa. Estaba muy mal. Pero entonces era imposible. Después se recuperó bien, lo llevamos a casa. Pero ya se quedó medio en la cama. Todo por una depresión. Tuvimos una brava en Uruguay. Pero ahí logramos, con su médico personal, llevarle de contrabando un siquiatra. Lo convenció, le dio pastillas, y con eso lo sacó.

—Cuando empezaron a pasar esas cosas ¿usted no pensó “Me metí en una muy difícil”?

—No, para nada. No. Hay un hecho ahí que es… la incondicionalidad. La base de nuestra vida.

Sin cambiar el tono de voz —decidido, enérgico, tajante—, dice “Ya vengo”. Sale del comedor. Se escuchan sus pasos subiendo la escalera y, pocos minutos después, sus pasos bajando y una conversación amortiguada que sostiene con su hermana en la cocina de la que llega una sola frase, nítida: “Ya terminamos”. Cuando vuelve al comedor dice:

—Vení, te muestro la casa.

En el baño de la primera planta, sobre la bañera, el lavatorio, el bidet, el inodoro, hay fotos de gatos de la casa, tomadas por Nessy: sobre el inodoro, la foto de un gato subido al inodoro; sobre el bidet, un gato dentro del bidet. El baño tiene una ventana. Desde allí se ve el patio selvático, repleto de gatos (Tommy, Miranda, Pepino, Baby Cat). En el patio del vecino hay una piscina donde flota lentamente una orca de plástico.

* * *

A las cinco de la tarde de un domingo, la mesa del patio trasero de las hermanas Muhr está dispuesta para el té: mantel de hilo, tazas de porcelana, tetera, sándwiches de jamón y queso, tostadas. Nessy come trozos de pan integral y cubos de tomate.

—Una vez vi un camión con las vacas amontonadas, pobrecitas, y dejé de comer carne.

Dolly fogonea la conversación, pidiendo que Mónica Lacoste y su marido, el arquitecto Jorge Sábato, cuenten la vez en que la dejaron en un auto sin el freno puesto y el auto empezó a irse cuesta abajo con Dolly en el asiento trasero. Se habla del bar de Mónica, de un viaje que hicieron Dolly y Onetti en tren, desde Santiago hasta Puerto Montt.

—Eran todos escritores. Iban a visitar a Neruda.

—El otro día vimos un documental que contaba cuando la mujer lo pilló con una chica más joven —dice Jorge Sábato.

—¿Con todos esos poemas que le dedicó? —dice Dolly, como si estuviera escuchando un chisme reciente.

—Sí —dice él—. Él se enamoró de una chica más joven.

—Cuándo no. Hombres —dice Dolly.

—Lo abandonaron ambas —dice Jorge.

—Pobrecito —dice Dolly—. Habrá estado fatal. Se le cae el país, la mujer. Todo.

“Nos casamos en una gestoría, vía México. Llegó un telegrama y decía: ‘Están casados’.”

* * *

—Vení, Nessy está tocando.

Son las dos de la tarde de un miércoles. Dolly nunca duerme la siesta porque se acuesta muy tarde, mirando documentales o la televisión española o leyendo, y no se despierta temprano. Desde la sala de música llega el sonido del piano, potente como un animal. Apenas escucha que se abre la puerta, Nessy se interrumpe. Dolly se instala en un sofá, como si fuera a quedarse ahí toda la tarde.

—Entrevistala a ella, que tiene una vida más interesante que la mía. Es una compositora genial —dice.

—Ella es Géminis, como te habrás dado cuenta —dice Nessy—. Le interesa la gente. Ella te entrevista a vos.

—“Onetti me aburre”, decía Juan. Cuando venían con “¿Usted por qué escribe?”, ya empezaba a preguntarles a ellos o a ellas. Sobre todo si eran bonitas.

—¿Usted cómo se llevaba con Onetti, Nessy?

—Bueno, un día me tiro un gato en la cara.

Dolly da un respingo, sorprendida:

—¿Un gato?

—Sí. No sé. Estaría de la mal humor.

—No, le gustaba hacer cosas raras, un poco surrealistas. Una vez a una sobrina le rompió un huevo crudo en el pelo. La chica lloraba y Juan le dijo “Es bueno para el pelo”.

—¿Usted extrañaba a su hermana, Nessy, cuando ella se fue a Montevideo?

—Otra pregunta tonta —dice Dolly, riéndose.

—La contestación —dice Nessy, impostando el papel de buena alumna— es “Sí, por supuesto”. Cuando se fue, la casa estaba un poco más ordenada.

—Ella es obsesivamente ordenada y yo soy lo opuesto.

—En medio del desorden no puedo concentrarme —dice Nessy—. En cambio ella, cuanto más desarreglo, mejor. Ahora puso la mesa con un mantel lindo para vos. Le digo “Ojalá la mesa estuviera así siempre”. Hasta plata tirada deja.

—¿No tocan juntas?

—No —dice Nessy—. Ya no es tiempo. Eso ya pasó.

—Ella dice que yo desafino —dice Dolly, divertida—. De chicas tocábamos con papá, hasta que ella nos echó a los dos. Vení, vamos al comedor, así dejamos tranquila a Nessy.

Mientras camina hacia el comedor, dice que dejó el violín después de irse de la orquesta.

—Violín solo no se puede. Pero ahora estoy estudiando composición. Uso eso.

“Eso” es el piano vertical que está en el comedor y que señala sin desprecio, como quien señala respetuosamente una herramienta.

—Estudiar composición para mí es como leer. Placer puro. Ahora estoy leyendo a Joyce Cary. ¿Sabés quién es?

—El irlandés.

—Sí, a Juan le encantaba. Yo aprendí literatura con Juan. Leíamos muchísimo juntos. Era como ir a la universidad. Una de las primeras conversaciones que tuvimos con Juan fue sobre la novela de Romain Rolland que te conté. Aunque en casa se leía mucho. Mis padres nos regalaban cajas de libros. Pero Juan ya había leído todo. Yo le conseguía libros. Tanto en Uruguay como en Madrid yo iba con una canasta a las librerías de segunda mano y las llenaba. Una vez en Uruguay, en plena dictadura, yo iba con una canasta llena y me paran en la calle. “¿Dónde va con esos libros?” Me revisaron todo. Había que comprarle toneladas, mantenerlo alimentado. Qué raro lo que dijo Nessy del gato.

—Bueno, a lo mejor….

—Ella es muy sensible, muy nerviosa. Como mi madre. Era histérica. Cuando murió mi abuela fue horrible, porque tenía un coágulo en el pulmón. Estuvimos casi nueve horas sentados afuera, porque al lado de ella era imposible, el ruido que hacía el pulmón al respirar era tremendo. Me acuerdo que lo llamé a Juan desde una confitería. Le dije “Se está muriendo”. Y me dijo “Sí, la gente se muere”. Mi madre se volvió loca cuando murió. Gritaba “Je ne veux pas, je ne veux pas! No quiero, no quiero”.

—¿Juan era protector con usted?

—No necesitaba. Yo no necesitaba.

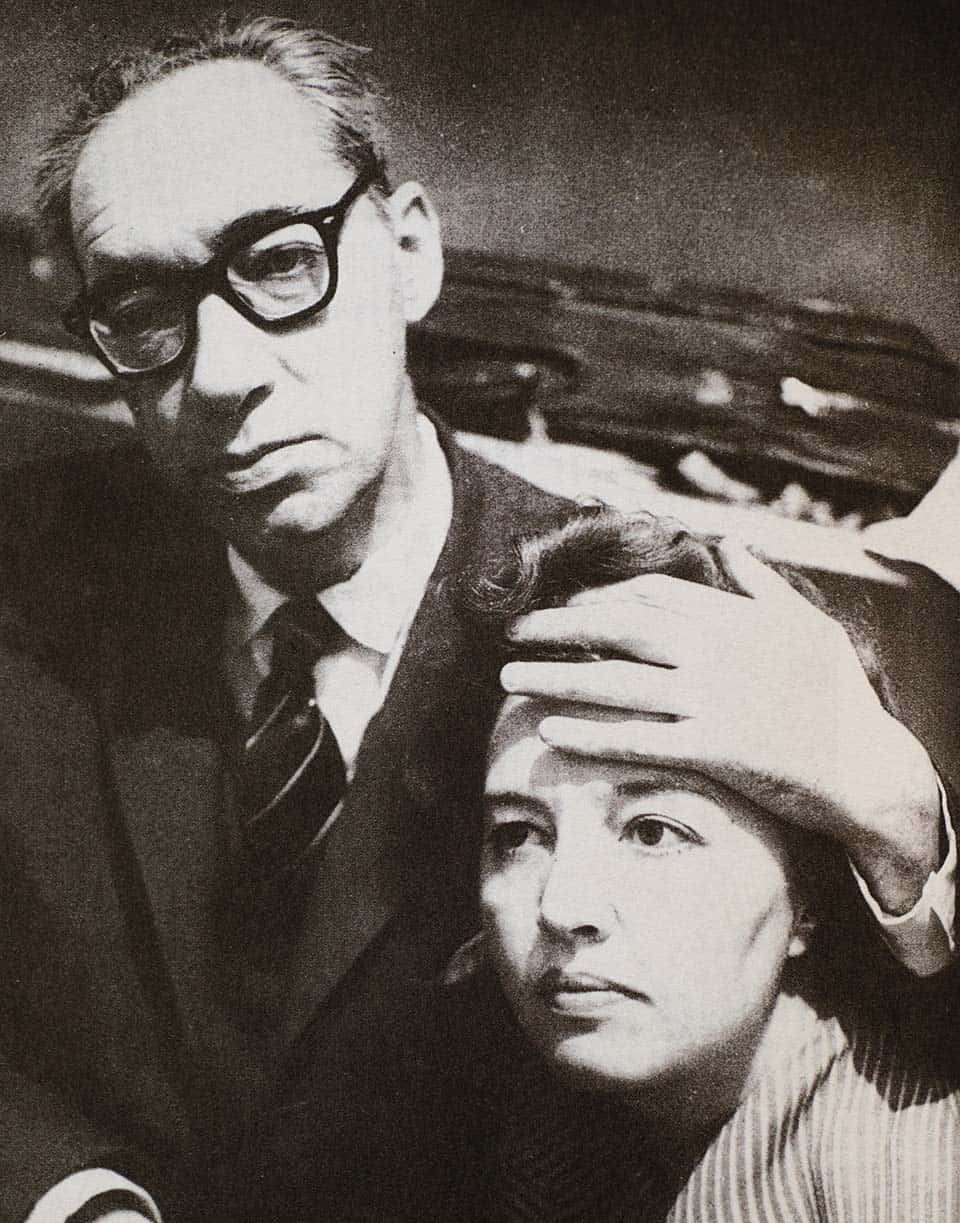

Sobre la mesa hay un libro, llamado Confesiones de Santa Marta. Publicado para recordar los cien años del nacimiento de Onetti, contiene fotos, reproducciones de manuscritos. Dolly pasa las páginas mientras explica: éste es Juan peleándose con su hermanito por un caballo de madera, éste es Juan jugando con globos, éste es Juan apuntándome con una pistola de juguete. Sólo hay tres fotos suyas con Onetti: una, tomada en Xalapa en 1980; otra en la que él está de perfil y ella, detrás, de espaldas y fuera de foco, toca el violín. En la última, Onetti, con traje y cortaba, mira a cámara. A la altura de su hombro la cabeza de Dolly: el rostro suave de la juventud, los ojos de enigmáticos párpados adormecidos, la boca mórbida. Parece hipnotizada, un rostro perfecto mirando sin ver. Onetti, la mano abierta sobre la frente, le aferra la cabeza como si estuviera despegada del cuerpo, como si esa cabeza fuera suya.

—Acá está con Galeano, cuando tenía pelo. Era un churro bárbaro. Y Benedetti. Un pan, pobrecito. Y mirá a Cortázar, con el gorro. Qué guapo era. Guapísimo.

En el libro aparecen Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes. Ella no dice Mario, Juan, Gabo, sino sus nombres completos o sus apellidos, con un respeto extraño, distante, disciplinado.

—Ésta es Idea.

Posa un dedo sobre la foto de Onetti con Idea Vilariño, tomada en Madrid. En la foto, ella apoya las manos sobre los hombros de él y él mira a cámara —a Dolly— con una expresión indescifrable: pícara, excitada.

—¿La sacó usted?

—Claro. Ella fue a visitarlo en 1993, por ahí. Y otra muchacha que hacía años que estaba con él, también. Me daban pena, porque realmente Juan enganchaba para toda una vida. Supongo que tendrían esperanzas de que él me dejara. Claro. Siempre hay esperanza, ¿no? Yo la tuve.

—Idea le quitó la dedicatoria a Poemas de amor cuando volvió a editar el libro.

—No ¿Quién te dijo eso? No creo. Ella estaba muy orgullosa de su relación con Juan.

* * *

—Él era súper dependiente —dice Mónica Lacoste—. Yo recuerdo el grito de Juan: “¡Doollyyy!” Y Dolly salía corriendo. Era su forma de necesitarla, de celarla.

—¿Había algo de Juan que la sacara de quicio?

—Que ella lo cuidara tanto y él desbaratara ese cuidado. Era inevitable que bebiera, pero que bebiera más de la cuenta. Que prometiera que iba a comer antes de beber y que no lo hiciera. Yo creo que él vivió muchos años más gracias a sus cuidados.

* * *

Onetti, finalmente, murió en Madrid, en 1994. Más de veinte años atrás.

—Él tenía divertículos. Murió de eso. Tendría que haber hecho una dieta, que nunca hizo. Por ahí comía un helado de Häagen-Dazs a las cuatro de la mañana, eso le encantaba. Al final estaba que no tenía fuerzas ni para fumar.

—¿Falleció en la casa?

—Internado. Lo tuve que llevar porque estaba perdiendo sangre. Lo internaron varias veces por ese problema, y la última vez no salió.

—¿Usted estaba con él?

—Sí.

Dolly permaneció dos años más en la orquesta sinfónica, hasta que la obligaron a jubilarse por la edad.

—Fue como un segundo abandono. Lloré tanto cuando me dijeron.

—¿Y entonces?

—Y entonces empecé a ir al psicoanalista. Un tipo fantástico. Empecé a anotar los sueños, a descubrir toda una relación edípica con mi padre. Fue fabuloso.

En 2007, donó el archivo personal de Onetti a la Biblioteca Nacional de Uruguay.

—Mis amigos me decían “Lo hubieras vendido a una universidad americana y te pagaban una fortuna”. Pero Juan era anti norteamericano. ¿Por qué les iba a regalar eso? ¿Por plata? No. Después, no sé, no me acuerdo bien cómo fue, pero me vine para acá, y empecé a quedarme cada vez más tiempo. Bueno, ahora porque me caí, también. En Salamanca, una noche de verano hermosísima. Salamanca es preciosa. ¿Conocés España?

—Sí.

—Ah, qué bien. Es el país de la guitarra. Vos tendrías que volver a tocar. Buscate un profe.

—Y en un momento dejó el departamento de allá.

—Sí. En un momento también dejé el departamento de la Avenida América. Era como vivir en el pasado, pero sin Juan.

Dos argentinos, Claudio Pérez Míguez y Raúl Manrique Girón, la ayudaron a embalar, a comprar muebles de Ikea para reemplazar los originales que, en parte, se llevaron ellos. Ambos viven en España desde 2002 y tienen, en Madrid, algo llamado Museo del Escritor: objetos —más de 5,000— de Cortázar, Borges, Alejandra Pizarnik, Nicanor Parra, y la biblioteca completa de Onetti, sus muebles, sus anteojos.

—Los chicos son fantásticos. Se apoderaron de la biblioteca de Juan, íntegra. No tiran nada. Un día fui y les dije “Quiero ese libro para volver a leerlo”, y me dijeron “No, yo te compro uno nuevo, pero ése no lo toques”. El piso de Avenida América lo alquilé, primero temporalmente. Pero un día tuve que ir a Madrid, el piso estaba alquilado y los chicos me dijeron: “¿Por qué no venís a casa?” Me sentí cómoda y ahora, cuando voy, me quedo en casa de ellos. A Claudio le firmé un poder total. Puede venderme a mí si quiere. Ellos tienen una campana que era de Juan. Juan le había puesto una leyenda: “No contesto preguntas tontas”. La tenía siempre al lado.

—¿Para qué la usaba?

—Para llamarme a mí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario