Santiago Rueda

Un editor insólito

Tenacidad y arrogancia son las marcas del dueño de uno de los sellos emblemáticos de la Argentina. Su historia.

Lucas Petersen

13 de agosto de 2019

Lucas Petersen

13 de agosto de 2019

Hubo un tiempo, muy anterior a la globalización y a la conformación de mega editoriales trasnacionales, en que la Argentina se convirtió en el centro de producción de libros del mundo hispanohablante. Todo empezó con la cruenta Guerra Civil Española (1936-1939), que sumió a la industria editorial de la península en una crisis de dimensiones tales que ya no pudo atender el mercado latinoamericano. Ante la oportunidad, no solo las viejas casas argentinas reorientaron parte de su actividad a la cobertura de ese mercado externo sino que también aparecieron nuevos sellos que, en algunos casos, terminaron siendo las empresas editoriales más dinámicas e innovadoras que tuvo el país en toda su historia.

Un rasgo característico de aquella camada fue una activa política de traducción, que abrió al público hispano hablante una cuantiosa porción de la literatura que había renovado las letras mundiales en la primera mitad del siglo. Varias de aquellas casas, como Sudamericana, Emecé y Losada, mantuvieron diversos grados de vitalidad hasta nuestros días, algunas subsumidas en grandes conglomerados internacionales, y continúan siendo referencias en el imaginario de los lectores. Pero, entre esa primera línea, logró colarse un editor mucho más modesto, casi artesanal, que, a fuerza de osadía y un enorme sentido de la oportunidad, produjo algunos de los batacazos más despampanantes de la época.

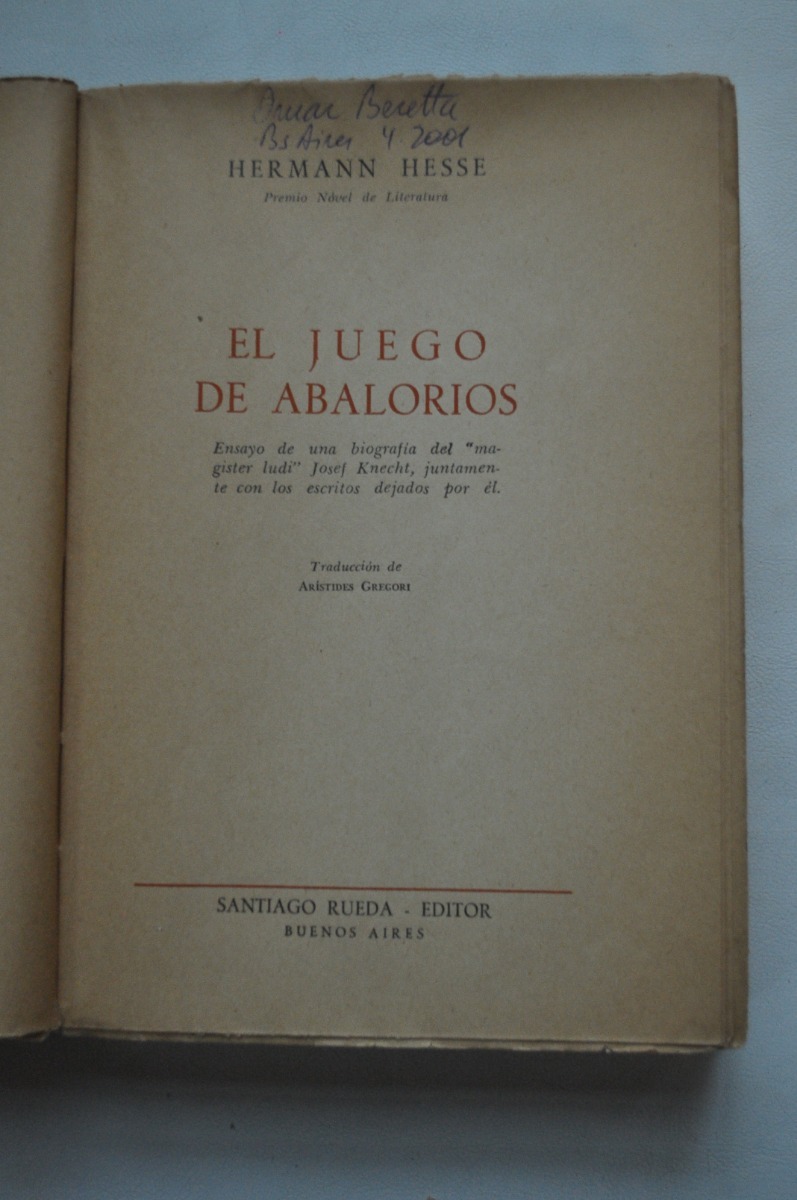

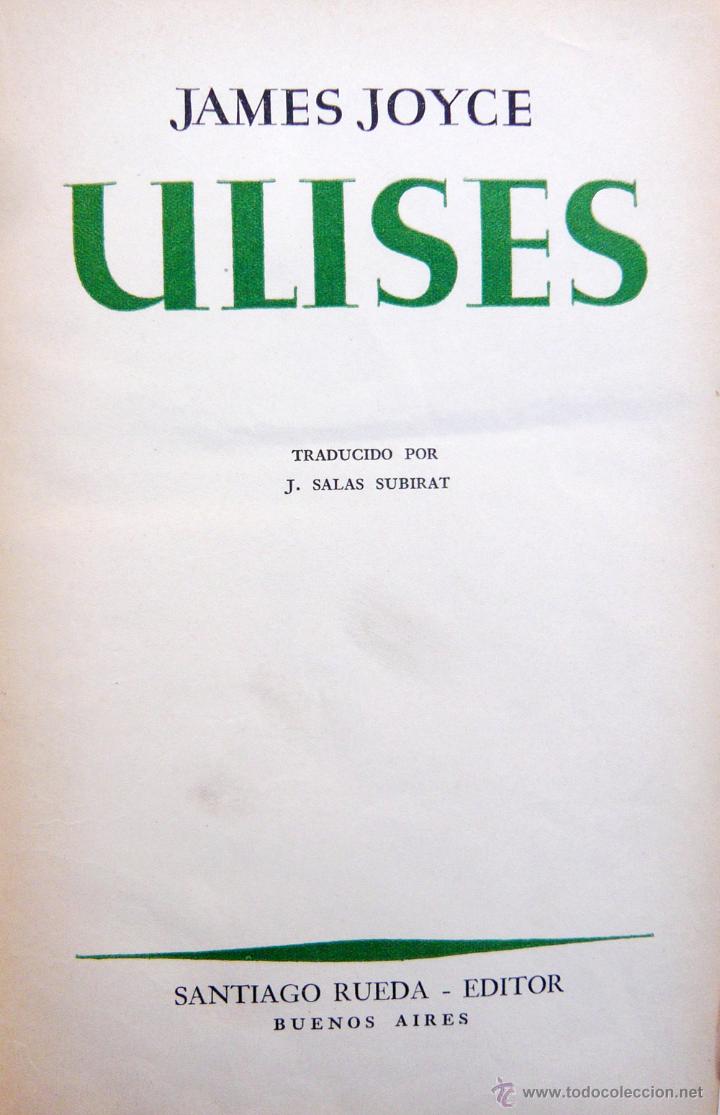

Su nombre era el mismo que el de su editorial: Santiago Rueda. A Su iniciativa se debieron las ediciones en castellano de decenas de títulos fundamentales del siglo XX: del “Ulises” de Joyce a la primera versión completa de “En busca del tiempo perdido” de Proust; de la introducción de gran parte de la obra de Kierkegaard a la culminación de las “Obras completas” de Freud (que curiosamente, cuando salieron, eran más “completas” en castellano que en alemán e inglés); de algunas obras capitales del nuevo realismo estadounidense (Dos Passos, Hemingway, Faulkner, Anderson…) a la aparición de Henry Miller en los ‘60. Nada fascina más de Rueda que la relación desproporcionada entre sus modestos recursos y la profunda marca que dejó en la cultura del continente.

Rueda nació en Buenos Aires en 1905 y murió en la misma ciudad en 1968, cuando tenía apenas 62 años. Se había formado en la librería y editorial El Ateneo, de su tío Pedro García, en donde se inició como cadete y ascendió hasta dirigir la sección literaria. No obstante, quienes lo conocieron aseguran que no era un hombre con una formación muy sofisticada. ¿Cómo hizo, entonces, para convertirse, cuando fundó su propia editorial en 1939, en uno de los editores más innovadores del siglo?

La respuesta más habitual apunta a la incidencia de su asesor, el novelista y traductor Max Dickmann, quien era, en efecto, un lector atento a las novedades internacionales, a las que leía en su idioma original. Pero no fue él el único responsable. Todos reconocen que el propio Rueda tenía un enorme “olfato” para decidir qué publicar, que combinaba con un arrojo poco común: cuando decidía apostar, apostaba en grande, tanto animándose a publicar lo que otros no parecían atreverse como lanzando largas series de libros de un mismo autor, lo que provocaba una fuerte identificación entre autor y sello.

Pero, quizás, la pregunta más interesante sea anterior: ¿cómo alguien sin grandes conocimientos literarios decidió dedicar su vida a la edición de libros? Sin duda, influye ahí cierto espíritu de época: los más cercanos amigos de Rueda eran, además de editores y escritores, médicos, economistas, abogados, empresarios y gerentes con inclinaciones culturales, una “bohemia de los negocios” que se entremezclaba en los cafés del centro con gente de la literatura.

En ella, ser un empresario de la industria cultural comportaba tal vez un valor especial. Por supuesto, todo se alinea con la excepcional coyuntura que fue la apertura del mercado latinoamericano, cuya enormidad no amilanó al modesto Rueda. Si algo de la idiosincrasia argentina se caracteriza por cierta arrogancia que, en sus variantes menos nocivas, permite plantearse objetivos más allá de lo esperable, bien pudo haber sido Santiago Rueda el más emblemático de los editores en un tiempo en que Buenos Aires se soñó el faro cultural del mundo hispano. Y también de este, por qué no, en que a pura tenacidad resisten cientos de editoriales pequeñas en medio de una de las crisis más profundas que recuerde la industria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario