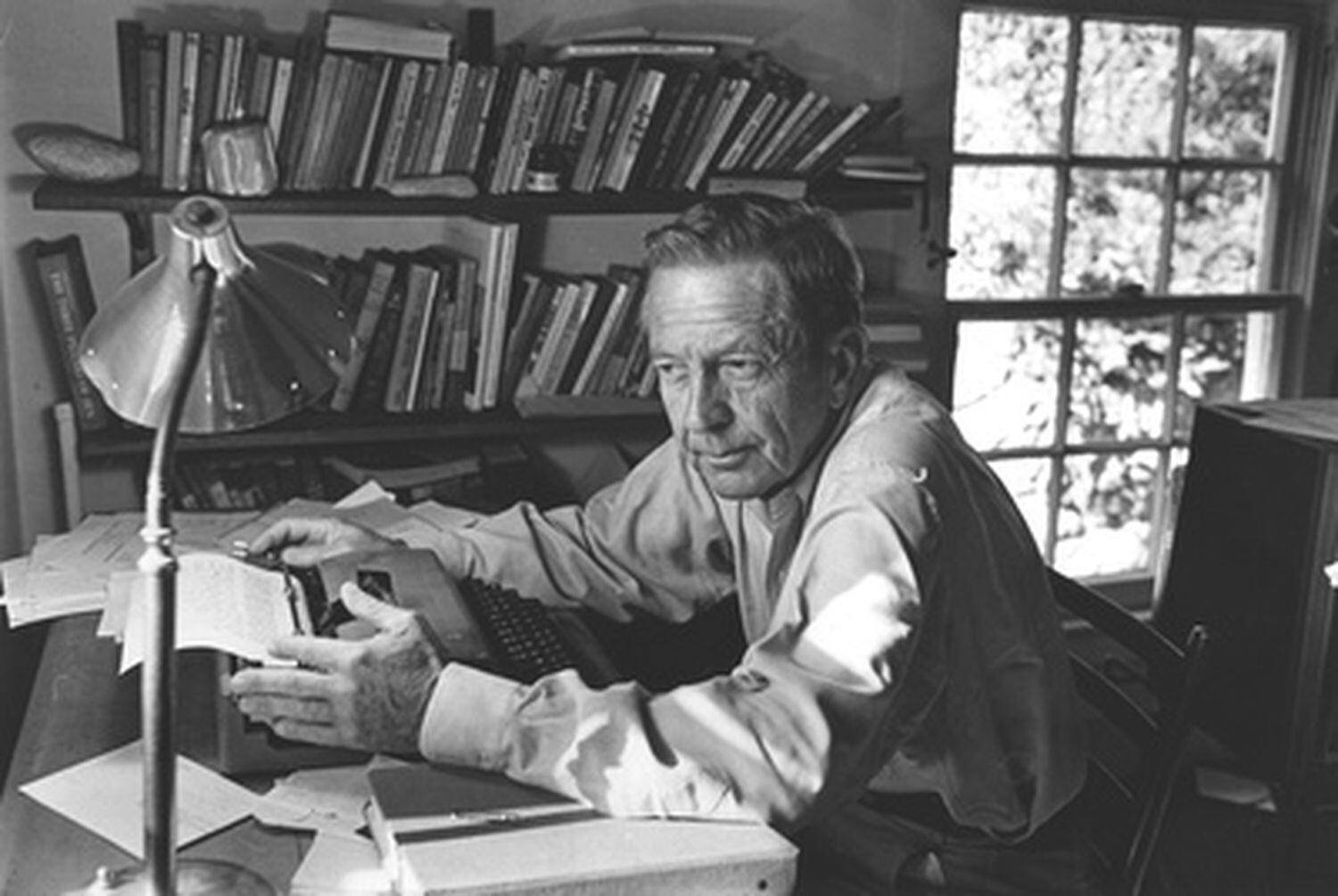

John Cheever

Un caballero de Nueva Inglaterra

Ignacio Martínez Pisón

11 de septiembre de 2011

En El nadador, la película de Frank Perry basada en el célebre relato homónimo de John Cheever, aparece éste haciendo un brevísimo cameo. La escena tiene lugar en un jardín en el que se está celebrando una fiesta junto a la piscina. El protagonista, el iluminado nadador interpretado por Burt Lancaster, saluda a varios de los invitados y se detiene apenas un segundo para estrechar la mano de un caballero de chaqueta blanca y sonrisa insegura que se presenta como John Nesville. El tal Nesville, por supuesto, no es otro que Cheever, quien en 1966, año en que esas imágenes fueron rodadas, atravesaba uno de los momentos más dulces de su trayectoria de escritor: había publicado ya sus dos mejores novelas (Crónica de los Wapshot y El escándalo de los Wapshot) y varias recopilaciones de magníficos relatos, seguía siendo uno de los colaboradores emblemáticos de The New Yorker y, acaso por primera vez en su vida, no le faltaban el dinero ni el reconocimiento. ¿Cómo sería la imagen que por entonces John Cheever tenía de sí mismo? Seguramente muy parecida a la que brevemente nos ofrece John Nesville: la imagen de un hombre próspero, mundano y distinguido que nunca ha tenido problemas de integración en su entorno, una pequeña comunidad de clase media-alta del noreste de Estados Unidos. Esa imagen podrían completarla algunos de los detalles iconográficos con los que el propio Cheever gustaba de aderezar sus entrevistas (la casa de nobles y antiguas paredes, la vieja mecedora al calor del hogar, el paseo con los perros perdigueros), y el resultado final se acercaría mucho al arquetipo tradicional del decente caballero de Nueva Inglaterra.

Cheever: una vida

Blake Bailey

Traducción de Ramón de España

Duomo Ediciones. Barcelona, 2010

885 páginas. 42 euros

El lector de esa obra maestra que son los Diarios de Cheever ya sabe de su aspiración a la respetabilidad, y también sabe cómo ésta entraba constantemente en conflicto con su tormentosa vida interior. El buen vecino, el ciudadano de orden, el marido modélico y padre ejemplar era también un alcohólico compulsivo y un ardoroso homosexual secreto. La colisión entre las diferentes facetas de su compleja personalidad era inevitable, y el escritor, uno de los que con más entusiasmo han celebrado en sus páginas la dicha y el gozo de estar vivos, fue muchas veces una fuente de infelicidad y sufrimiento para su mujer y sus tres hijos. Cheever, que se veía a sí mismo como un paterfamilias clásico, que se decía preocupado por "dar sentido, orden y valor" a su vida, que aspiraba sobre todas las cosas a "amar lo adecuado", que exigía delicada feminidad a su hija Susie y recia virilidad a sus hijos Ben y Fred, etcétera, era un hombre que justo después se abalanzaba sobre el cuerpo desnudo de un conocido en una sauna o invitaba a algún estudiante o admirador de sus libros a masturbarle. Mary, su mujer, pasaba largas temporadas sin dirigirle la palabra, y eso alimentaba en el corazón de Cheever oscuros rencores que hacían más difícil la convivencia. Ya viuda, y tratando quizás de ponderar la contribución de su marido a la armonía doméstica, Mary declaró: "Puede que fuera infiel, puede que fuera borracho, pero siempre estaba en casa a la hora de cenar".

No hubo en la vida de Cheever grandes peripecias ni fue testigo de magnos acontecimientos históricos (la Segunda Guerra Mundial la vivió lejos del frente, la mayoría de los viajes los hizo como escritor invitado), pero es tal la complejidad de su figura que la lectura de esta biografía resulta sencillamente apasionante. Blake Bailey tiene la delicadeza de no juzgar nunca al personaje. Con alguien como Cheever sería demasiado fácil, pero sobre todo sería injusto, porque el propio Cheever ya se juzgaba a sí mismo con bastante severidad. Su literatura se construye, de hecho, sobre una tensión constante entre la caída en la tentación y el ansia por redimirse. Una tensión que es también la que existe entre impostura y verdad. "Nací en una familia de medio pelo y, muy pronto en la vida, decidí colarme en la clase media, como un espía", reconoció en algún momento el falso caballero de Nueva Inglaterra, alguien que también admitía que, en las reuniones de clase de alta, pensaba en sí mismo "como un paria, como un falsario sucio e insignificante, como un marginado que merece su suerte, como un impostor espiritual y sexual". La conciencia de su propia impostura, sin embargo, no hizo de Cheever una persona más fuerte sino más vulnerable, y por todas partes percibía ofensas reales o imaginarias contra las que no encontraba defensa posible. Pero sus fantasías de gozo y perfección siguieron vivas en su alma hasta en las etapas de mayor ímpetu autodestructivo, en la época en la que se despertaba en mitad de la noche recitando como una jaculatoria: "¡Valor, Amor, Virtud, Compasión, Esplendor, Bondad, Sabiduría, Belleza, Vigor!". Eso y nada más que eso era lo que el bueno de Cheever le exigía a la vida.

CHEEVER Y SUS COLEGAS

Aunque los Diarios del autor no ocultan las simpatías y antipatías que le inspiran otros escritores norteamericanos, la biografía de Blake Bailey aporta más testimonios y más nombres. Salinger, por ejemplo, era objeto habitual de sus vituperios, aparentemente motivados por los celos profesionales: "Ya puedes contratar a ese inútil de Salinger para que te escriba tu mierda de relatos", le dijo al editor de The New Yorker. Pero nadie le producía una aversión tan intensa como Donald Barthelme, que en su opinión se llevaba los méritos de cierta experimentación narrativa que él ya había puesto en práctica con anterioridad. Entre Saul Bellow y Cheever, aunque nunca les unió una amistad estrecha, existió siempre una sincera admiración mutua. Con John Updike, en cambio, mantuvo una amistad no del todo exenta de tensiones. El afecto acabó imponiéndose, y fue Updike quien leyó el discurso fúnebre sobre Cheever: "América lo echará de menos, pues fue el mejor fabulador de su generación", dijo. En cuanto a Raymond Carver, con quien coincidió en 1973 en los cursos de escritura creativa de la Universidad de Iowa, les unían la común adicción al alcohol y las prisas que se daban para comprar whisky tan pronto como abría la licorería más madrugadora de la ciudad. Truman Capote, por el contrario, recurrió al Cheever ya ex alcohólico de los últimos años para que le informara sobre la experiencia de la desintoxicación, pero sus consejos no parecieron servirle de mucho. I. M. P.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 11 de septiembre de 2010.

EL PAÍS

No hay comentarios:

Publicar un comentario