|

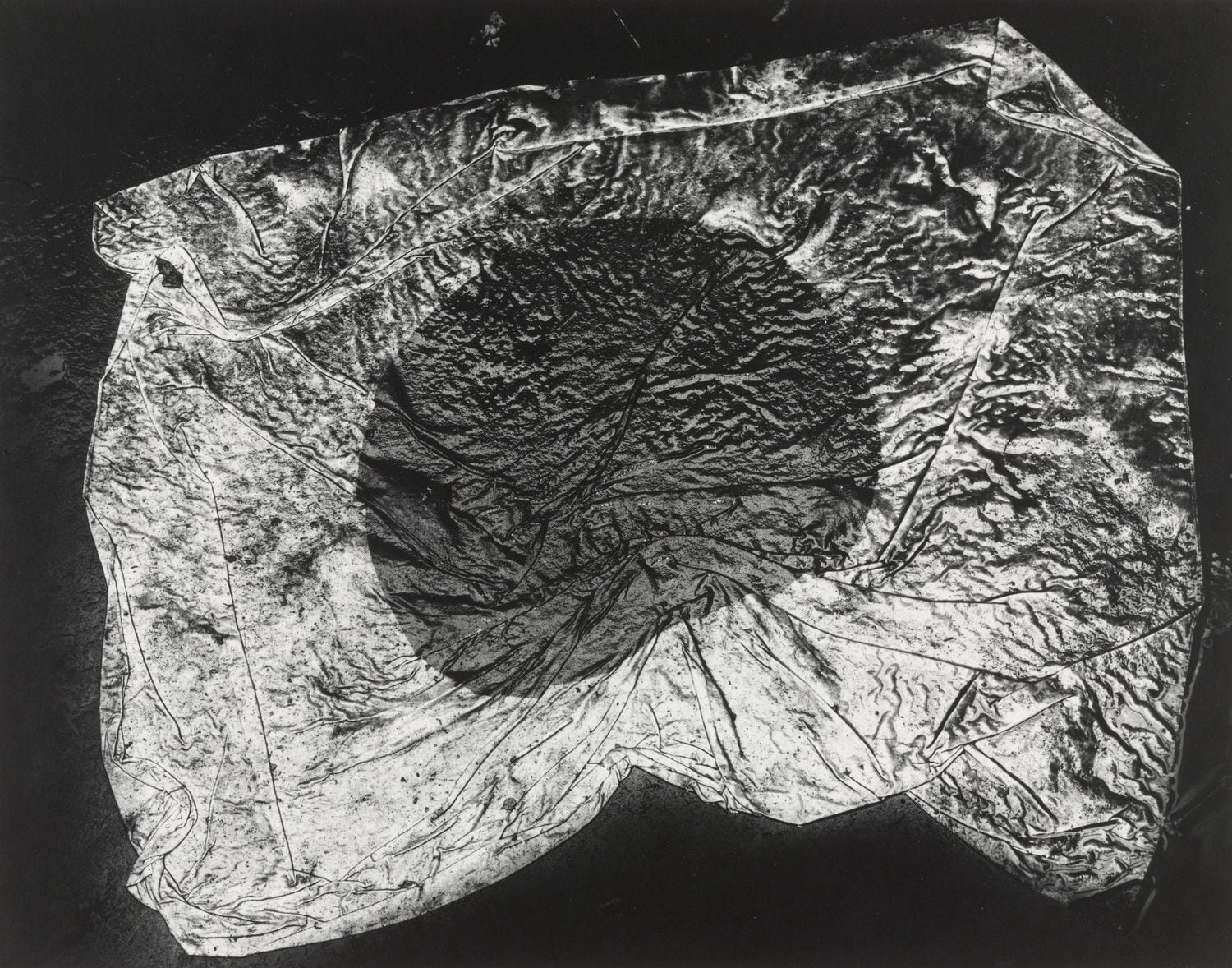

| Imagen del fotolibro 'The Map', de Kikuji Kawada, con textos de Kenzaburo Oe |

75 años de mutaciones culturales tras Hiroshima

La brutal explosión de las bombas atómicas está detrás de trabajos de David Lynch, Kramer, Kubrick, Keiji Nakazawa o J. G. Ballard

Jordi Costa

Madrid, 6 de agosto de 2020

Hace 75 años, la luz cambió de significado, abriendo una nueva era que democratizaría inéditas formas de pesadilla e irradiaría de manera irreversible el paisaje de la cultura. La caída de las bombas atómicas Little Boy y Fat Man sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945 marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, fundiendo el lenguaje triunfal de la victoria aliada con un debate ético irresoluble.

La tragedia engendró persistentes mutaciones de la imaginación concebidas para lidiar con lo que parecía estar más allá de toda representación, en un contexto internacional que acababa de enfrentarse a otro agujero negro insondable: el Holocausto nazi. Hiroshima y Nagasaki marcaron el fin de una inocencia occidental que siempre había sido pura construcción.

Años más tarde, un artista como David Lynch marcaría el momento de la caída en una fecha ligeramente anterior: concretamente, el 16 de julio de 1945, día de la prueba Trinity, primera detonación de una bomba nuclear por parte del Gobierno de los Estados Unidos en el campo de Arenas Blancas, en Nuevo México. En la octava entrega de la revolucionaria tercera temporada de Twin Peaks, la explosión marcaba un avasallador punto de cesura en el desarrollo de la serie, llevándose por delante todas las convenciones narrativas del medio, al dilatar, durante largos, hipnóticos minutos, un experimento de televisión no figurativa que, al ritmo de las disonancias del Treno a las víctimas de Hiroshima de Krzysztof Penderecki y con más de un explícito eco del Crossroads (1976) de Bruce Conner, establecía intuitivos vínculos con ese informalismo pictórico que, en la época, había intentado levantar testimonio plástico de un mundo que había perdido cohesión y sentido.

En su libro Screams of Reason. Mad Science and Modern Culture, el ensayista David J. Skal exploró las singulares fracturas en el lenguaje que manifestaron algunos de los testigos de la prueba Trinity. Quizás solo la energía nuclear podía tener el poder de hacer que un militar se expresase súbitamente como un crítico literario, tal y como ponen de manifiesto las palabras que el general Thomas Farrell empleó ante la prensa dos días después de las pruebas: “Los efectos de iluminación desafían toda descripción. Todo el campo fue iluminado por una luz abrasadora con una intensidad que multiplica muchas veces la del sol del mediodía. Era dorada, purpura, violeta, gris y azul. Iluminó cada pico, grieta y cresta de la cordillera cercana con una claridad y belleza que no pueden ser descritas, sino que deben ser vistas para ser imaginadas. Era esa belleza con la que sueñan los grandes poetas, pero que suelen describir de manera pobre e inadecuada”.

Una bomba con el poder de hacer hablar a un militar como a un esteta, a un físico como a un dios terrible —Robert Oppenheimer citando el Bhagavad Gita: “Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”—, y a una eminencia de la mecánica cuántica como si fuera un tronado mad doctor de película de serie B —Enrico Fermi: “No me toquéis las narices con vuestros escrúpulos de conciencia. A fin de cuentas, esto es física excelente”—, no podía pasar por el territorio de la cultura sin dejar una huella indeleble. Como concluye Skal, “la presunción prometeica, la pérdida del Edén, la caja de Pandora, el Golem, Fausto y Frankenstein absorbieron nueva energía de la explosión atómica y, en el proceso, infundieron a la cultura popular de posguerra su particular intensidad mítica”.

El miedo a la destrucción total y absoluta había tenido su prueba de vestuario y bastaron unos pocos años de incubación para que la cultura popular alumbrara un subgénero propio capaz de sintetizar en una metáfora manejable un sentimiento colectivo que no se podía contener, ni delimitar: aquellas películas de serie B de los años cincuenta en las que la radiación agigantaba criaturas o resucitaba bestias antediluvianas.

Resulta curioso que uno de los primeros títulos de la tendencia tuviese una conexión directa con la bomba y sus efectos (psicológicos) en el estamento militar: Ted Sherdeman, productor de La humanidad en peligro (1954) de Gordon Douglas, había sido un oficial a las órdenes del general MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial, que confesó haber sucumbido a unas irrefrenables náuseas cuando recibió las noticias del bombardeo de Hiroshima. No obstante, no fue la náusea, sino el pragmatismo lo que le llevó a vender a la Warner esa brillante miniatura en la que unas hormigas gigantes atemorizaban a la población de Los Ángeles: la generalizada fobia a los insectos y el flamante miedo al poder atómico parecían componer una fórmula imbatible.

Tensiones colectivas bastante más complejas se canalizaron ese mismo año (1954) en Japón bajo el terror del monstruo de Ishiro Honda, la película que vio nacer a Godzilla como encarnación literal de la bomba, ofreciendo a la población japonesa una singular terapia de choque para lidiar con su reciente trauma colectivo. La evolución posterior del personaje ofrece una interesante lección sobre las inesperadas funciones de la ficción popular: película a película, el monstruo fue convirtiéndose en una suerte de deidad natural, protectora de la nación que había sido humillada por la bomba, y, también, fue articulándose como metáfora de un poder marcial dormido, que quizá algún día volvería a despertar.

La cultura japonesa quedaría atravesada para siempre por el recuerdo de la catástrofe y su herencia atroz en los cuerpos y la descendencia de los supervivientes. Los tonos que asumiría el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki serían de lo más dispares: entre la punzante sensibilidad de un manga como Pies descalzos (1973) del superviviente Keiji Nakazawa y la seducción cyberpunk de Akira (1982-90) de Katsuhiro Otomo, pasando por extremos tan desconcertantes como el del sacerdote violador que ha perdido la fe tras sobrevivir a la catástrofe en la película erótica Seijū gakuen (1974) de Norifumi Suzuki.

Aunque quizá no haya testimonio más estremecedor que el de Michihiko Hachiya en Diario de Hiroshima, volumen que recopiló las anotaciones del médico local entre el 6 de agosto y el 30 de septiembre de 1945, dejando constancia de las secuelas que empezaron a mostrar —caída capilar, erupciones en la piel— quienes creyeron haberse salvado de la explosión.

Esas pieles heridas fueron el sustrato sobre el que las palabras de Marguerite Duras y las imágenes de Alain Resnais empezaron a trenzarse en la poderosa Hiroshima, mon amour (1959), una película sobre la necesidad de preservar la memoria del horror que se estrenaría el mismo año que La hora final de Stanley Kramer, nominada a dos Oscar, superproducción poblada de estrellas que marcó el ingreso del terror apocalíptico en el seno de la Academia de Hollywood. Bastarían cinco años para que la posibilidad del fin del mundo que anticipó Hiroshima se declinara en forma de sátira de la mano de Stanley Kubrick en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964).

“La luz perlada que quedó suspendida sobre [el campo de prisioneros de] Lunghua me recordaría para siempre el milagro salvador de Hiroshima y Nagasaki”, escribiría con provocadora sinceridad J. G. Ballard en su autobiográfica La bondad de las mujeres (1991). Para el escritor británico, cuya infancia se vio marcada por su internamiento en Lunghua bajo el poder disciplinario del ejército japonés, la luz de la bomba tuvo algo de epifanía religiosa, como sabría entender Steven Spielberg en su notable adaptación de El imperio del sol.

Propuestas expositivas como Bajo la bomba. El jazz de la guerra de imágenes transatlántica. 1946-1956, inaugurada en el Macba en 2007, o Lo nunca visto. De la pintura informalista al fotolibro de posguerra [1945-1965], que presentó la Fundación Juan March en 2016, ahondaron en las implicaciones de la guerra cultural que se desarrolló tras esa victoria aliada inseparable de su carga de culpa.

Al tiempo que emergía la Guerra Fría se desarrollaba un pulso entre Estados Unidos y Europa para conquistar el liderazgo cultural. Al mismo tiempo se emprendía una indagación estilística en busca de la expresión idónea para reflejar esa angustia y ese vacío que dejó la bomba tras de sí.

¿Hay alguna obra o algún testimonio fotográfico capaz de medirse con la silueta de una víctima de Hiroshima o Nagasaki impresa por la cegadora luz nuclear sobre una acera o un muro de la ciudad devastada? Algo de eso se preguntaba el dramaturgo Robert Lepage en su monumental montaje The Seven Streams of the River Ota. La ambigua, perversa fascinación del hongo atómico se reveló capaz de absorber sustancias culturales tan heterogéneas como la ironía mutante de Devo, la anarquía científica de Aviador Dro, el jazz extraterrestre de Sun Ra o el elegante technopop de Orchestal Manoeuvres in the Dark, para acabar dejando una única certeza en el aire: esa luz marcó la hora más oscura. Y seguimos atrapados en su interior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario