|

| Imre Kertész Budapest, 1999

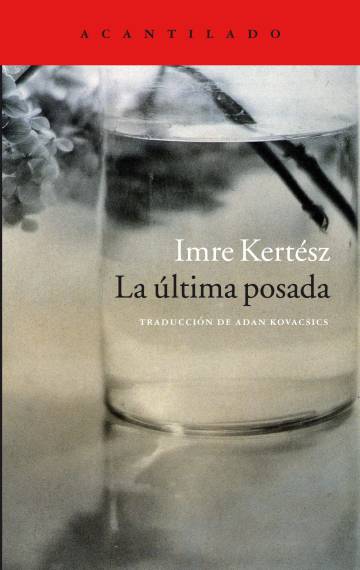

Fotografía de JOHANN SEBASTIAN HANEL

|

Así son los últimos días

'La última posada', de Kertész es un texto amargo sobre la depresión y la vejez, sobre el éxito desmedido que aparta al escritor de sí mismo

Imre Kertész era un hombre grande que se movía despacio sobre el escenario y se mantenía fuerte y firme delante del atril donde leía en húngaro. Los sonidos secos y raros de ese idioma eran más musicales porque yo no los podía asociar a ningún significado. Los escuchaba como música, y la sensación se acentuaba cuando Imre Kertész dejaba de leer y András Schiff tocaba piezas breves para piano de Béla Bartók. La música angulosa y desnuda de Bartók sonaba como las palabras de Kertész. Era una noche invernal de mucho frío en Nueva York, hace más de diez años. Entre el pianista y el escritor se notaba una fraternidad profunda. Los dos estaban juntos en el gran salón de actos del 92nd Street Y, el imponente centro cultural judío del Upper East Side.

Había un silencio más de concierto que de lectura literaria. La literatura y la música se aliaban de una manera tan estrecha como la amistad entre aquellos dos hombres. Yo veía por primera vez a Imre Kertész, pero su escritura me era tan familiar como la manera de tocar el piano de András Schiff, al que hemos tenido muchas oportunidades de admirar en Madrid. Por encima de los oficios tan distintos de cada uno de ellos, y tan visible como la amistad, estaba la pertenencia a un mundo muy semejante, que era también el de Béla Bartók: el de la cultura que cuajó en el centro de Europa y dio sus mejores frutos justo en los territorios en los que había de ser arrasada; una Europa tan empapada de presencia judía como de antisemitismo, condenada al exterminio y a la diáspora, a la fractura de la Guerra Fría y el totalitarismo. András Schiff, judío húngaro nacionalizado británico, es uno de los grandes intérpretes de la música para teclado de Bach. Imre Kertész, que vivió como un exiliado bajo la dictadura comunista de su país, se sentía parte de una literatura europea escrita principalmente en alemán por autores judíos y del todo ajena a las fronteras nacionales. Escribiendo en húngaro notaba la paradoja de saber que el espacio natural de su obra era el de la lengua alemana. Fue en Alemania, no en Hungría, donde sus libros empezaron a ser reconocidos.

Cuantos más premios y condecoraciones caen sobre él, más siente Imre Kertész la mordedura de la depresión y la rareza de su propio destino

Aquella noche, en Nueva York, en un auditorio compuesto mayoritariamente por judíos de ascendencia europea, muchos de ellos hijos de exiliados, el novelista y el músico experimentaban tal vez la riqueza y la complicación de sus dos destinos. Kertész había estado en Auschwitz y en Buchenwald. Schiff, 24 años más joven, es hijo de supervivientes de los campos. El idioma de la cultura en la que los dos han resaltado tanto es el mismo que el de los verdugos que los condenaron. Su país de origen brilla más por la música del uno y la literatura del otro, pero su condición de judíos y de críticos del poder despierta contra ellos siniestros rencores nacionalistas. Aclamado por un público puesto en pie, reciente premio Nobel, aquella noche Imre Kertész tenía una expresión entre agradecida e insegura. Parecía que todo aquello lo tomara por sorpresa y le viniera grande. Me fijé en que carecía de esa soltura como de actores avezados que tienen los escritores en los congresos internacionales de literatura. Salió del escenario del brazo de una mujer más joven, inclinando su gran estatura hacia ella, arrastrando un poco los pies.

He encontrado referencias a aquella noche en una de las páginas del último libro de Kertész, La última posada, que llegó a mis manos, traducido por Adan Kovacsics, apenas unas semanas después de su muerte. Esa vez lo leí de un tirón en un vuelo de ocho horas en el que no hice casi nada más. No vi películas ni escuché música. Solo leía y leía, primero a la luz de un largo día solar y luego bajo la lámpara que solo me alumbraba a mí en la cabina sumergida en la oscuridad. La última posada es un híbrido de diario y de tentativas de ficción, una poderosa invención literaria y un documento amargo sobre la depresión y la vejez, sobre el trastorno de un éxito desmedido que aparta al escritor de sí mismo y en medio de los agasajos y las condecoraciones y la grandilocuencia somnífera de los discursos le hace añorar, con secreta exasperación, el tiempo en que era un desconocido dueño de sí mismo y no tenía nada que lo distrajera de la literatura.

Leer ese libro durante tantas horas seguidas, en el encierro de un avión, me contagia su maleficio. En Imre Kertész, como en tantos depresivos, la lucidez sobre la propia condición y sobre lo sombrío del mundo se transforma en un tormento obsesivo y estéril. El espanto ante los brotes de antisemitismo en Europa, la herida de ser desdeñado y atacado cruelmente en su propio país, derivan a veces en irrespirable paranoia. En un insomnio que los fármacos aletargan pero no alivian, regresan los fantasmas y la memoria se contamina de remordimiento, y la conciencia de miedo al porvenir, a la vejez que ya avanza, a la fatiga de los aeropuertos y los honores y de los compromisos que el escritor no tiene fuerza de voluntad para rechazar.

en medio de los agasajos y las condecoraciones añora el tiempo en que era un desconocido dueño de sí mismo y no tenía nada que lo distrajera de la literatura.

Kertész anota sus malestares y su desánimo en vísperas de ese viaje a Nueva York en el que yo fui a verlo. Pero también se deleita escribiendo sobre la belleza de la ciudad vista desde una habitación alta en el hotel Plaza, frente a Central Park, y sobre las conversaciones y las cenas con András Schiff. La depresión es un estado intermitente que no excluye el aprecio por los placeres de la vida, la simple realidad asombrosa del mundo. Kertész transita de un extremo a otro como sobre una plataforma inestable. Disfruta de Berlín y de la sensación liberadora de haber salido de Hungría, y al mismo tiempo toma nota de cualquier artículo injurioso que se haya publicado sobre él en Budapest. Después de una vida de anonimato y pobreza en una dictadura, se complace en la libertad europea y en las ventajas del bienestar que le permite el éxito. Pero por dentro está siempre el hocico de aquel perro negro del que hablaba Churchill, el “perro que ni me deja ni se calla” de Miguel Hernández, la negrura parásita que es más efectiva porque sabe alimentarse de los motivos racionales para la pesadumbre.

Cuantos más premios y condecoraciones caen sobre él, cuantos más discursos noblemente sonoros sobre la literatura y sobre la condición humana se siente obligado a pronunciar ante dignatarios y asambleas, más siente Imre Kertész la mordedura de la depresión y la rareza de su propio destino. “Así son los últimos días”, escribe, dominado por una sospecha gradual de impostura: lo celebran como a un gran escritor, pero ya casi no escribe nada que le parezca valioso; ven en él a los judíos perseguidos y aniquilados de Europa, pero él, que no habla hebreo ni practicó nunca el judaísmo, sabe que lo único que lo hizo sin remedio judío fue la persecución. Y a pesar de todo, aunque el párkinson hace que le tiemblen cada vez más las manos, se levanta en mitad de la noche, enciende el portátil y se pone a escribir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario