Días después del golpe de Pinochet moría Pablo Neruda: alcanzó a denunciar que “los están fusilando” y lo velaron en su casa destrozada e inundada

El poeta, Premio Nobel y militante comunista partió hace 50 años. Su hogar había sido arrasado. Había miedo de ir a despedirlo y la gente chapoteó entre agua y barro. Pero se gritó “Compañero Pablo Neruda, presente” y el funeral terminó siendo un acto contra la flamante dictadura.

Matilde Urrutia regresaba a la casa de Isla Negra en los últimos días de septiembre de 1973. “¿Por qué el destino me quita de golpe todo lo que generosamente me diera? ¿Por qué tengo que afrontar sola esta vida que se ha vuelto de pronto tan áspera, tan inhumana?” –se preguntaba en Mi vida junto a Pablo Neruda, su único libro, publicado póstumamente en 1986–. El poeta padecía cáncer de próstata y pasó sus últimos días en la clínica Santa María de Santiago de Chile. Su salud, que ya era frágil, había comenzado a declinar a partir del 11 de septiembre de 1973 cuando despertó con la noticia del Golpe de Estado y la muerte de Salvador Allende. Entonces comenzó a subirle la fiebre y murió apenas doce días más tarde, la noche del 23.

Entre los terribles sucesos del día 11, Urrutia llamaba al médico y logró comunicarse después de varios intentos fallidos. Finalmente le recetó inyecciones “y, en forma bastante inocente, me pide que Pablo no se informe de las noticias porque le pueden hacer mucho daño. ¿Cómo podía impedirlo? Teníamos el televisor al frente”. Las imágenes mostraban no solo el incendio de La Moneda -la Casa de Gobierno- sino también “los tanques, las fuerzas policiales custodiando a cientos de ciudadanos tirados boca abajo en la calle; posiblemente eran transeúntes ocasionales. Veíamos las ambulancias llevando heridos. No cabía duda de que esto era un amedrentamiento bien dirigido. Los bandos se sucedían, nadie podía salir a la calle, todo Chile quedaba preso en su casa. Si alguien se aventuraba fuera de su casa podía ser ametrallado”.

En todo el territorio chileno regía el toque de queda desde el 11 a las 15 y se prolongó por las veinticuatro horas del día siguiente, continuando en los días posteriores a partir de las 17, 18, 19 ó 20 (iba variando). En esta situación, una enfermera arriesgó su vida para aplicarle las inyecciones al poeta. De todos modos, Neruda empeoraba y el 19 de septiembre una ambulancia lo trasladó a la clínica, aunque no sin antes tener que detenerse para una inspección.

Además, los militares realizaban constantes allanamientos. Por televisión Matilde y Pablo habían visto el asalto a la Casa de los Presidentes de Tomás Moro, residencia de Allende, pero aún no sabían que su propia casa de Santiago “a esa hora era saqueada, destruida, incendiada”. En su hogar de Isla Negra, en cambio, estando Neruda presente, “el registro fue hecho en forma bastante respetuosa en comparación con los que se hacían en otras casas, donde robaban y usaban una brutalidad innecesaria” —relata Matilde—.

Recién al llegar a la clínica supieron que “La Chascona”, así se llamaba esa casa al pie del cerro San Cristóbal que la pareja había construido en Santiago, había sido inundada, saqueada e incendiada. Con vista a una hermosa cascada y a un canal de agua, la habían edificado para vivir juntos a comienzos de los años ‘50. Supieron también que apareció, entre muchos otros, el cadáver de su amigo el cantante Víctor Jara con las manos destrozadas. Mientras tanto, el embajador de México insistía para que abandonaran Chile y volararn a su país el día 24.

Desde el 22 a la noche acompañaban a Matilde su cuñada Laura Reyes, hermana de Pablo, y su amiga Teresa Hammel. Fue ella quien ayudó con los detalles prácticos cuando el poeta falleció la noche siguiente. “Laura llora, yo estoy como petrificada, no puedo llorar. De pronto oigo la voz de Teresa Hamel, esa mujer frágil y maravillosa… ‘Hay que vestirlo —me dice—. ¿Dónde está la ropa?’”

“Muchos años más tarde, en 2011, Manuel Araya, chofer, guardaespaldas y secretario del Nobel chileno denunciaría que el poeta fue envenenado con una inyección en la clínica al quedarse solo después de pedirle a Matilde que viajara a buscar algunos artículos personales a la casa de Isla Negra.”

“Ya habían destrozado todo cuando llegamos. No había policías, nadie”. María Cabrioler

Matilde le encarga a Teresa que busque un ataúd claro: “¡Qué horribles son los ataúdes negros!”, le había dicho Neruda alguna vez. Mientras tanto, desaparece la camilla donde yacía y de repente se da cuenta de la importancia de no separarse del cuerpo. “Siento miedo —prosigue recordando la viuda—, y una idea descabellada me golpea de repente. ¿Y si me roban el cadáver y hacen un show de enterramiento oficial? Por suerte, eso no lo pensaron los nuevos gobernantes. Estaban bien lejos de pensar en la resonancia que tendría en el mundo entero la muerte de Pablo”. Y recordó las últimas palabras del poeta antes de dormirse para ya no despertar, un grito desgarrador que denunciaba: “¡Los están fusilando! ¡Los están fusilando!”.

Las tres mujeres acompañaron el cuerpo en un pasillo oscuro y frío en un subsuelo de la clínica durante toda la noche. Recién a la mañana llegaron los periodistas, los amigos y después el cajón y el coche para trasladarlo a “La Chascona”, donde Neruda había pedido que lo velaran.

Acerca de la llegada a la casa, Matilde asegura que “nunca podría olvidar este momento. Si el mundo entero se hubiera puesto boca abajo, no me habría producido mayor asombro. Vidrios por todas partes, la puerta abierta, la escalera de entrada era un torrente de agua. Imposible entrar. Yo seguía sentada allí en el coche, ya casi no podía moverme. Un amigo viene a decirme que hay que pensar en llevarlo a otra parte; discuten, unos proponen una iglesia; otros, la Sociedad de Escritores [SECH]. Yo me opuse con energía, Pablo entraría a su casa”.

La esposa de Neruda observaba cómo “han tapado un canal, inundando la planta baja”, pero no se daba por vencida: “Arriba hay un living que es imposible inundar. La casa tiene otra entrada, es un portón de servicio que da a la calle Manzur. Le ruego al chofer, que mira todo esto con cara de asombro, que demos la vuelta y veamos la entrada por la otra calle. ‘Me tiene que esperar—dice—, se ha roto un neumático.’ Yo pensé: Una broma de Pablo, que quiere quedarse en su casa. Esperamos que cambiaran el neumático, todavía discutiendo adonde llevarlo”.

Junto a su esposa María Cabrioler, el periodista, escritor y poeta Sergio Villegas, fallecido en 2005, se acercaba mientras tanto a “La Chascona”. “Ya habían destrozado todo cuando llegamos. No había policías, nadie. Se hizo todo para poder velar a Neruda en la casa, pero no había cómo ordenar nada, el agua corría por todas partes. Matilde Urrutia decidió velar a Neruda en medio de los destrozos –cuenta Cabrioler–.

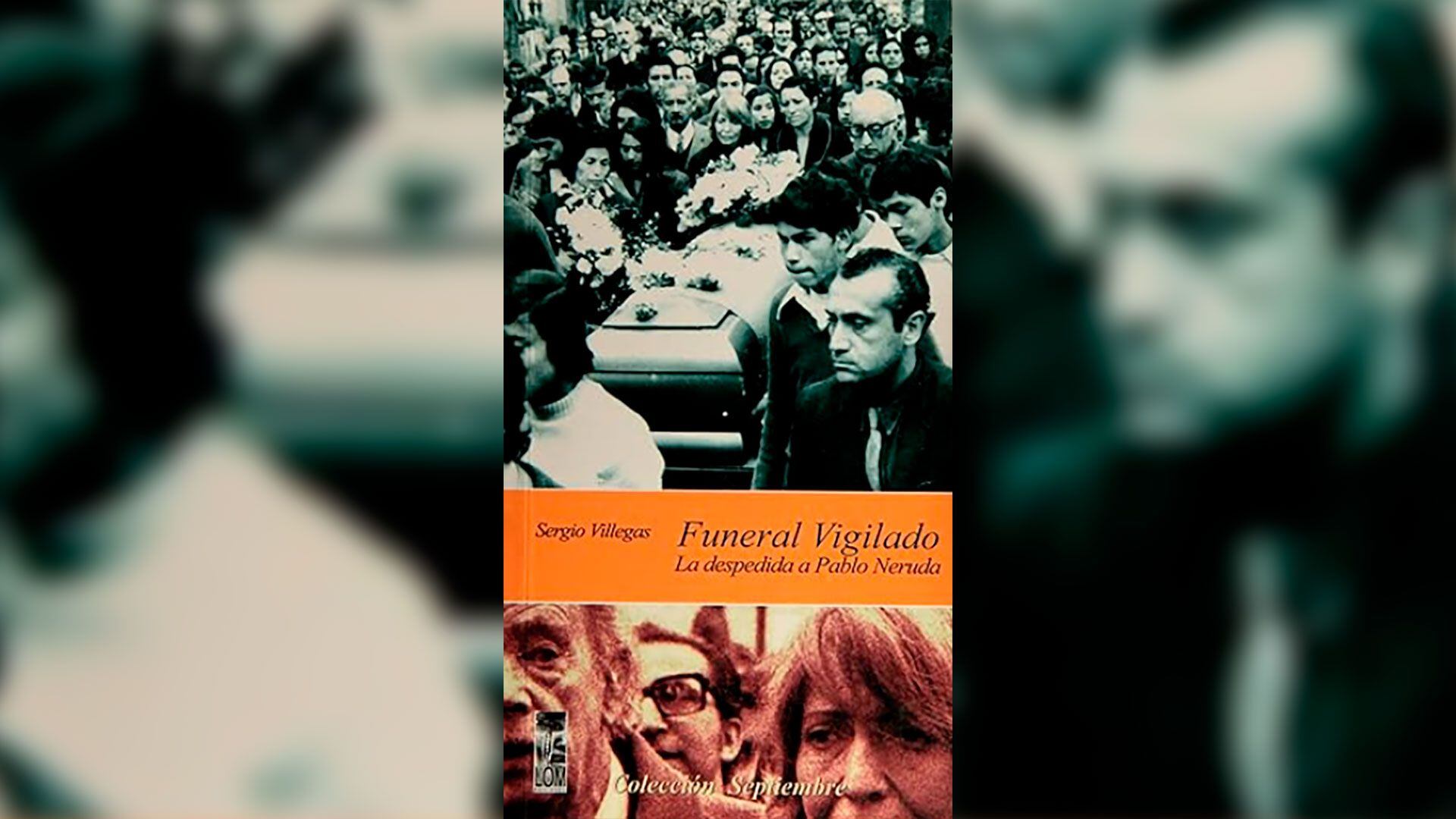

Villegas registraría cada detalle de la despedida del Nobel chileno y cinco años más tarde publicaba desde Alemania Oriental su texto Funeral vigilado, donde reúne los testimonios de cuatro personas que también estuvieron presentes en aquella despedida. El relato se arma a partir de intercalar las voces de Aída, Bello, Luis Alberto y Loyola. “Como si no importara quiénes en verdad cuentan la historia sino la historia misma, los testigos superponen sus voces reconstruyendo una memoria repleta de afectos, dramática, pero sobre todo colectiva” –reseñaba Marco Antonio Coloma en 2003–.

Hoy sabemos que se trata de Aída Figueroa, amiga personal de la pareja y esposa del ministro de justicia del gobierno de Allende; de Enrique Bello, autor vinculado a revistas literarias; del periodista de radio Luis Alberto Mansilla y del investigador y ensayista Hernán Loyola. “Como cada uno tiene mucho que decir del poeta, entre ellos van narrando los hechos. Largos raccontos nos recuerdan otros trechos de la historia, otras persecuciones, otros dramas. El escenario poco a poco se va completando” –comentaba Fernando Quilodrán mientras presidía la SECH–. Y Coloma agrega que el texto conserva el tono dramático de los fragmentos testimoniales de esas personas cercanas al poeta, testigos directos de “aquel funeral colmado de rabia, un suceso que muchos no demoran en tildar como la primera manifestación de rebeldía contra la dictadura”.

La voz de Bello describe cómo el grupo que acompañaba los restos desde la clínica fue creciendo a medida que se acercaba a “La Chascona”. “Era un cortejo pequeño –dice–. Llegamos a la casa de Márquez de la Plata y no pudimos entrar. La escalera de acceso a la casa, que se encuentra en la ladera del Cerro San Cristóbal, estaba anegada de agua y barro y sembrada de escombros. La urna no cabía. La gente de la Junta había estado allí haciendo su «trabajo». Entonces decidimos dar vuelta y entrar por el acceso posterior, recorriendo para esto toda una manzana. A la entrada había un grupo de unos cuarenta jóvenes esperando. Avanzaron, se situaron junto al féretro y gritaron con los puños en alto, roncamente:

-Compañero Pablo Neruda.. .

-¡Presente!”

Y así tres veces.

Pero la segunda puerta de acceso a la casa también estaba anegada. “Estábamos dentro de una barraca semidescubierta –prosigue Bello–, en donde había tablones, puertas a medio construir, postes, una carpintería. Entonces, ¡a construir un puente para pasar! Tomé el primer tablón y todos hicieron lo propio. Después de unos diez minutos de trabajo, el puente quedó listo y pasamos nuestra preciosa carga”.

Atravesaron el jardín escarpado y resbaladizo y, una vez dentro de la casa, encontraron “montones de cenizas con restos de las preciosidades coleccionadas por Pablo durante toda su vida: cuadros, objetos raros, libros a medio quemar, antiguas joyas de armadura liviana, abanicos extraños o plumas de aves raras de Oriente. Los tres diferentes cuerpos de la casa mostraban las cuencas de las ventanas sin vidrios en ese helado día de primavera. Del comedor, que tenía originalmente el aspecto de un interior primitivo y fantástico, sólo quedaban los restos. El suelo estaba hecho una masa de lodo y cosas quemadas. De los muros colgaba algún cuadro, de una punta, cruzado a tajos. O pedazos de lámparas de extraño origen, todas esas cosas que Pablo había perseguido empeñosamente en cualquier parte del mundo hasta conseguirlas y llevarlas a casa” (Bello).

La viuda no permitió que nadie barriera ni limpiara. Hacía frío y no habían quedado sillas ni muebles para sentarse, “no había una taza, un vaso para tomar agua –recuerda Aída–. Ni luz, obviamente, de modo que el velorio tuvo que hacerse con velas, como un auténtico y muy triste velorio del sur. Tampoco había camas. Los colchones habían sido vaciados. Pero, en algún rincón encontramos uno o dos. Los pusimos al pie del ataúd y ahí nos tendimos con Laura y con Matilde”. Luego agrega que llegaron los jóvenes de «Quimantú», la Empresa Editora Nacional, que acababan de ser despedidos. “Nos traían una botella de pisco que, francamente, fue bienvenida” –continúa–. Una vecina les alcanzó un plato de sopa.

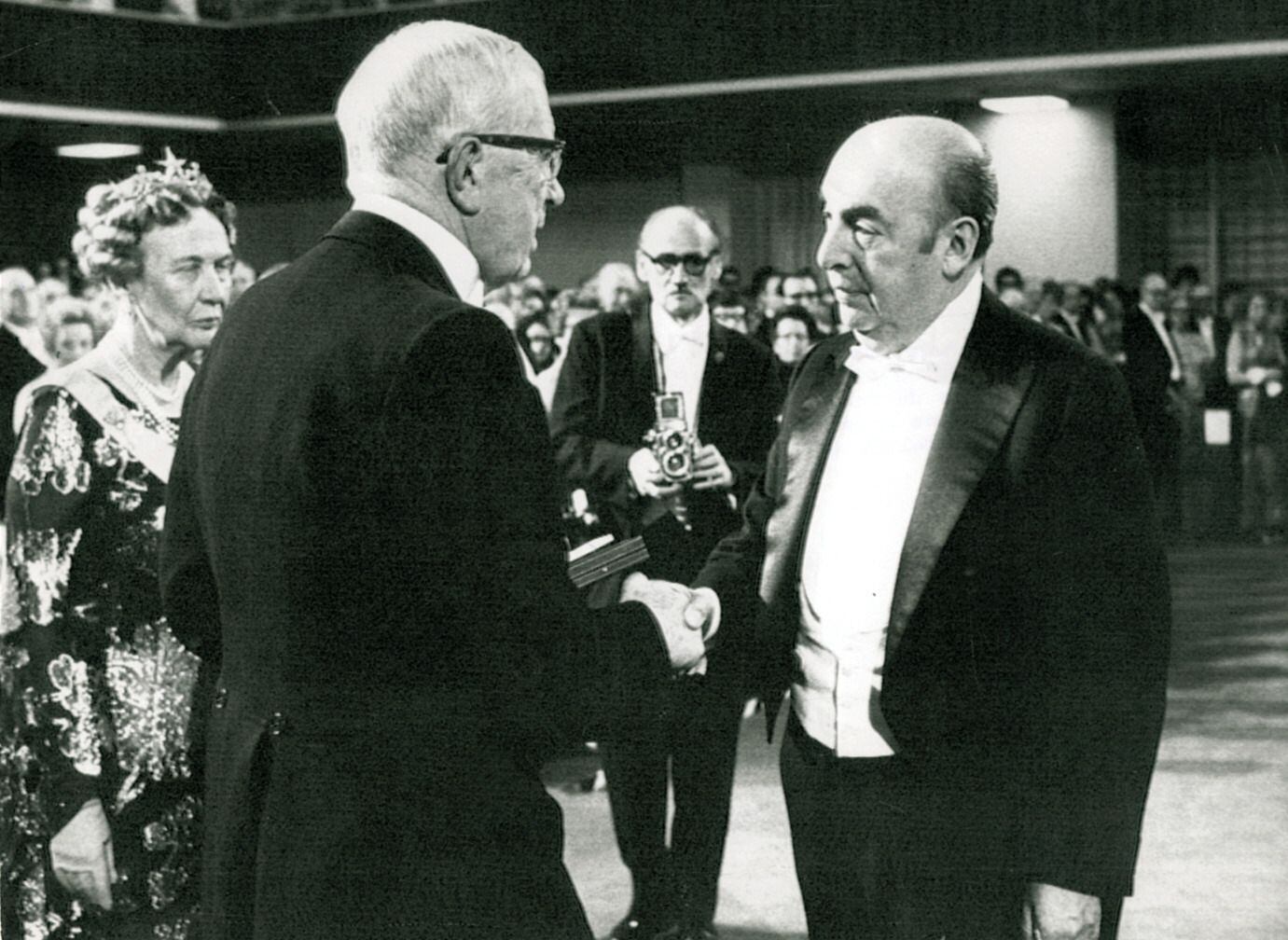

Los obreros de Quimantú habían sido los primeros en llegar, se apostaron al lado del cajón y le hicieron una guardia de honor. “Llegaron luego las misiones diplomáticas, y apareció la primera corona, ‘Al gran poeta Pablo Neruda, Premio Nobel. Gustavo Adolfo, Rey de Suecia’”. El embajador sueco “había montado en cólera, mientras conminaba a los fotógrafos: ‘¡Saquen fotos, fotos, fotos, es la prueba más evidente del salvajismo de esta gente!’. Los embajadores de Francia y México saltaban entre los charcos de barro para llegar al living” (Coloma). También estaban los amigos de Neruda a pesar de conocer el riesgo que corrían.

“El ataúd fue sacado trabajosamente. La gente se hundía en el barro o resbalaba”. Luis Alberto Mansilla

Con lentes oscuros y vistiendo un riguroso negro, en una esquina estaba Alone, el crítico literario que no había ahorrado palabras para exigir, desde su tribuna en El Mercurio, el golpe de Estado. Se contaba entre los enemigos del poeta, pero era también, de alguna forma, un gran admirador. En otro momento aparecieron unos representantes de la Junta Militar que Matilde no estaba dispuesta recibir. Fue su amiga Aída Figueroa quien se encargó de hacerlos entrar y mostrarles las condiciones en que había quedado la casa. “No hablaron mucho, caminaban detrás, miraban y se fueron, al final, bastante incómodos. Sobre todo, tal vez, por no haber podido cumplir su misión” (Aída).

El martes 25 a las nueve de la mañana sacaron el cajón atravesando nuevamente el agua y el barro que inundaba la entrada y la planta baja. “Los periodistas extranjeros (muchos habían llegado el día anterior) –cuenta Loyola– no cabían en sí de asombro ante la escena. Y tanto allí como en el cementerio, más tarde, vi a varios de ellos ser incapaces de contener la emoción y las lágrimas. Cuando logramos sacar la urna, afuera, en la calle, se había reunido ya un considerable grupo de obreros”.

Luis Alberto lo relata desde su perspectiva: “El ataúd fue sacado trabajosamente. La gente se hundía en el barro o resbalaba”. Agrega que se unió al grupo de obreros de Quimantú y que “instintivamente, por el temor de ser detenidos, porque marchar ahí era un riesgo enorme en ese momento, nos tomamos unos con otros y así caminamos. Partía el cortejo en dirección al Cementerio General”.

El fotógrafo Marcelo Montecino había regresado a Chile en 1969 tras estudiar en Nueva York y se dedicó a retratar en forma sistemática los años que siguieron. Montecino se dirigió directamente al cementerio y es autor de las imágenes más emblemáticas del funeral. “Cuando llegué –declaró después– ya había entre 600 y mil personas. Era un día muy triste, muy nublado, y había bastante ansiedad. Esperamos. Y de pronto empezó a llegar el cortejo. Y detrás del cortejo vendrían, qué se yo, otras mil personas… Fue la primera vez que la gente protestaba contra el golpe, era una manera de que todo el mundo tuviera una catarsis. Era un desquite. Si Neruda hasta el final fue consecuente con eso: agrupó gente, y le dio, qué se yo, esperanza”.

Avanzaban en medio de vivas para Neruda, Jara y Allende y, a pesar del temor, entonaron también La Internacional con el puño en alto. Se leían poemas «Generales, / traidores. /Mirad mi casa rota, /mirad España muerta.». Era un poema del libro España en el corazón (1937), pero España era Chile. Al alcanzar la entrada del cementerio se detuvieron a esperar los trámites de rigor cuando Luis Alberto notó “algunos personajes conspicuos, que estaban lejos de las posiciones políticas de Pablo, pero que consideraban necesario rendirle homenaje, miraban la escena de soslayo, circunspectos, como no queriendo dar crédito a sus ojos. Se gritaban consignas y se cantaba. Dieron el pase y emprendimos la marcha por las avenidas interiores, entre las criptas y los árboles. Volvió a cantarse «La Internacional», una, dos veces”. Pero “a ambos lados de la entrada del Cementerio General, aunque a cierta distancia, grupos de soldados armados vigilaban en carros blindados y en jeeps” –agrega Bello–.

“Creí que era cosa de segundos la descarga de metralleta” –dice Loyola–. Y describe al cortejo como “modesto, provinciano, digamos, falto de orden y protocolo, un cortejo verdaderamente popular. Y nadie, por cierto, se preocupó de que tuviese un carácter solemne. Sucedió que todos querían estar cerca de la tumba para la ceremonia”.

Hubo discursos y lecturas, “todos, de un modo u otro, trataban de decir con alusiones vagas, con metáforas desesperadas” –recuerda Luis Alberto–. “Frente a aquella pequeña multitud condolida había un gran mausoleo –prosigue– en cuyo techo estaban estratégicamente instalados unos diez o quince fotógrafos”. Se trataba de la cripta de la familia de la escritora Adriana Dittborn, que la había ofrecido para depositar el féretro hasta que pudiera cumplirse el deseo de Pablo de ser enterrado en Isla Negra. Allí quedó cubierto de flores hasta que tan solo seis meses después, cuando Adriana ya no estaba en Chile, una carta de sus hermanas solicitaba el retiro “a la brevedad posible” de los restos de Neruda de la tumba familiar.

Pero aquel 25 de septiembre, cuando la gente empezó a salir, comenzaron a circular rumores y prevenciones: “Andate por atrás, compañero” o “Hay que irse rápidamente, salir, no quedarse en la puerta”. Luis Alberto agrega que “los corresponsales extranjeros anunciaron que se irían adelante como avanzada, para ver si detenían”.

Matilde regresa a “La Chascona” y mira los destrozos por última vez. Duerme en casa de una vecina, pero sabe que la mujer fue interrogada por la policía y tiene miedo. El embajador de México ha tomado el avión que debía sacarlos del país a ella y a Pablo el día 24, dejando en la embajada a otra persona con indicaciones de ayudarla. Pide entonces que la trasladen a Isla Negra. “Nunca antes me di cuenta de que aquí se oía tanto silencio –escribió sobre ese retorno–. Sin querer, busco su presencia. Una luz de tarde pone paz entre las cosas. Sigo mirando las paredes, sus libros, sus relojes, sus barcos, las figuras negras, y tantos objetos que me traen una inmensidad de recuerdos. Comprendí que aquí estaba Pablo, esperándome sin esperarme. Parecía aislada de todo, había entrado a un mundo de aturdimiento y extrañeza, todo lo que veía tenía ahora otra dimensión”.

Fragmento de Funeral vigilado

AIDA: Más tarde, otra conmoción en el living. Alguien comunica que ha llegado una representación de la Junta a dar el Pésame a la viuda. Matilde me dijo:

-Yo no voy a recibirlos. Te ruego que vayas tú.

Eran oficiales de Carabineros. El que hacía de jefe tendría unos cuarenta años.

Los hice pasar al comedor, que se veía desarbolado y destruido.

Todo estaba por los suelos y se caminaba tropezando con los vidrios rotos.

-Venimos a darle las condolencias a la viuda - dijo el que hacía de jefe.

-La señora Matilde -les expliqué- no los va a recibir.

El oficial estaba intranquilo.

-Ustedes comprenden -dijo-, que esto no lo hemos hecho nosotros. Las fuerzas armadas y carabineros no proceden así. Esto es vandálico y sólo pueden haberlo hecho delincuentes.

Me habría gustado preguntarles, en ese momento, quiénes habían bombardeado La Moneda.

-Es curioso, porque no han robado nada -les dije-. Permítanme que les muestre.

Les hice dar una vuelta por el comedor, para que vieran la intención brutal de destruir. Quedaba en evidencia una cosa: que habían actuado muchas personas. Y que era una acción calculada con precisión para destruir una gran casa.

Me seguían. Les mostré la sala escritorio que tenía Pablo en medio del jardín. Era uno de los lugares en que se distraía y en que iba realizando su obra poética. Tenía una chimenea. Había ahí, antes del asalto, una mesa, una mecedora, el ambiente de Pablo, un reloj de pie grande, con los adornos que a él le gustaban. Les mostré lo que había quedado de eso. Habían destripado el reloj. Era un reloj muy antiguo, precioso, de marquetería inhallable. Ahí estaba ahora con la cuerda afuera, colgando, con el péndulo saltado. Los hechores habían dejado su marca en todas partes. Recuerdo un cuadro con la figura de una vieja dama, regordeta, bigotuda, una pintura antigua, un cuadro de familia típico que Pablo había encontrado en algún viaje o en algún negocio de antigüedades. Le encantaban esas cosas. Le metieron un cuchillo justamente en la parte del ojo y le hicieron un rajón hasta abajo. Era difícil que hubiese delincuentes con tiempo para hacer tal clase de vandalismos.

Les mostré, por último, la montaña de cosas sacadas del canal. No hablaron mucho, caminaban detrás, miraban y se fueron, al final bastante incómodos. Sobre todo, tal vez, por no haber podido cumplir su misión.

Podría haberles dicho mucho más. Que en esa casa, por ejemplo, no había una taza, un vaso para tomar agua. Ni luz, obviamente, de modo que el velorio tuvo que hacerse con velas, como un auténtico y muy triste velorio del sur.

Tampoco había camas. Los colchones habían sido vaciados. Pero, en algún rincón encontramos uno o dos. Los pusimos al pie del ataúd y ahí nos tendimos con Laura y con Matilde. Llegó un sobrino, un sobrino nieto de Pablo. Velamos el cuerpo toda la noche. El frío se hacia cada vez más grande. En algún momento, en medio de ese desamparo, se presentó una visita oportuna: los jóvenes de «Quimantú», que iban a preguntar si necesitábamos algo. Nos traían una botella de pisco que, francamente, fue bienvenida.

LOYOLA: Como a las siete de la tarde de ese lunes fui a mi casi a buscar algunas frazadas y luego regresé para quedarme toda la noche velando a Pablo. El toque de queda empezaba entonces a las ocho y volví a Márquez de la Plata sólo algunos minutos antes. Había oscurecido. No había nadie en la calleja, pero de algún rincón salió de pronto un tipo que dijo ser periodista y buscaba la casa de Neruda. Subió conmigo la escalera de acceso pero se limitó a echar un vistazo de la sala y bajó enseguida. Era seguramente un policía.

Hubo nueve personas en el velorio de Pablo: Matilde, Laura Reyes, un matrimonio de apellido Cárcamo (parientes de Matilde), Aída Figueroa (esposa del- Ministro de Justicia), Sergio Insunza, Elena Nascimento, Juanita Flores, Enriqueta de Quintana y yo. Matilde durmió un rato. Era increíble que se tuviera en pie después de tantos días y noches en vela. Pero menos de dos horas después se había levantado otra vez. Volvió a su guardia junto al cadáver de poeta, mirándolo intensamente como había hecho durante todo el día.

Me puse del otro lado de la urna, en silencio, y ella sin mirarme empezó a contarme detalles dispersos de los últimos días, de los últimos meses, de los proyectos inconclusos, más bien como si estuviera recordando a media voz.

El martes, a las nueve de la mañana, otra vez la tristeza de sacar el cadáver atravesando difícilmente el agua que inundaba la entrada y la planta baja. Los periodistas extranjeros (muchos habían llegado el día anterior) no cabían en sí de asombro ante la escena. Y tanto allí como en el cementerio, más tarde, vi a varios de ellos ser incapaces de contener la emoción y las lágrimas.

Cuando logramos sacar la urna, afuera, en la calle, se había reunido ya un considerable grupo de obreros y estudiantes y escuché los primeros gritos:

-«¡Camarada Pablo Neruda!».

Y la respuesta en coro:

-«iPresente!».

INFOBAE

No hay comentarios:

Publicar un comentario