|

| Machu Picchu |

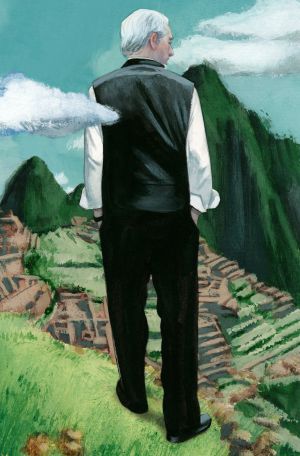

Mario Vargas Llosa

BIOGRAFÍA

Cusco en el tiempo

En la región que se jacta de hablar el quechua más clásico y puro del Perú se escucha también un español cuidadosamente pronunciado, dechado de elegancia, desenvoltura y discreción

el país11 ENE 2015 - 00:00 CET

FERNANDO VICENTE

Como Jerusalén, Roma, El Cairo o México, en el Cusco el pasado forma parte esencial del presente y a menudo lo reemplaza con la irresistible presencia de la historia. No hay espectáculo más impresionante que ver amanecer desde la plaza de Armas de la antigua ciudad, cuando despuntan en la imprecisa luminosidad del alba los macizos templos color ocre oscuro y los balcones coloniales, los techos de tejas, la erupción de campanarios y torres y, en todo el rededor, el horizonte quebrado de los Andes que circunda como una muralla medieval al que fue el orgulloso “ombligo del mundo” en tiempo de los incas.

Hay algo religioso y sagrado en el ambiente y uno entiende, según cuentan los primeros cronistas que visitaron la ciudad imperial y dejaron testimonio escrito de su deslumbramiento, que, en el pasado, quienes se acercaban al Cusco debían saludar con reverencia a quienes partían de allí, como si el haber estado en la capital del Incario les hubiera conferido prestigio, dignidad, una cierta nobleza. Ya en tiempos prehispánicos era una ciudad cosmopolita donde, además del quechua —el runa simi o lengua general— se hablaban todas las lenguas y dialectos del imperio. Hoy ocurre lo mismo, con la diferencia de que las lenguas que escucho a mi alrededor, en estas primeras horas mágicas del día, provienen del mundo entero, porque el turismo que invade Cusco a lo largo del año procede de los cuatro puntos cardinales.

He estado cerca de siete u ocho veces en el Cusco y ahora vuelvo luego de cinco años. Como siempre, los dos primeros días, los 3.400 metros de altura los siento en la presión de las sienes y en el ritmo acelerado del corazón, pero la emoción es la misma, un sentimiento agridulce de asombro ante la belleza del paisaje urbano y geográfico y de agobio ante el presentimiento de la infinita violencia que está detrás de esos templos, palacios, conventos, donde, como en pocos lugares del planeta, se mezclan y funden dos culturas, dos historias, costumbres, lenguas y tradiciones diferentes.

Los arqueólogos han descubierto que, en las entrañas cusqueñas, hay sustratos preincaicos importantes, que se remontan a la antiquísima época de la desintegración del Tiahuanaco y que en la raíz de muchas construcciones incas está presente el legado de los wari. Pero a simple vista lo que se manifiesta por doquier, en las ciudades, las aldeas y el campo cusqueños, es la fusión de lo incaico y lo español. Templos, iglesias, palacios, están levantados con las piedras monumentales, rectilíneas y simétricas de las grandes construcciones incas y muchas de sus callecitas estrechas son las mismas que conducían a los grandes adoratorios del Sol y de la Luna, a las residencias imperiales o a los santuarios de las vestales consagradas al culto solar. El resultado de este mestizaje, presente por todas partes, ha dado lugar a unas formas estéticas en las que es ya difícil, si no imposible, discriminar cuál es precisamente el aporte de cada civilización.

Un buen ejemplo de ello, y, también, del progreso que ha experimentado el Cusco en este último lustro, es la ruta del barroco andino. Recorrer antaño los templos coloniales de la provincia de Quispicanchi era arduo y frustrante, por los malos caminos y el estado de deterioro en que aquellos se encontraban. Hoy hay una moderna carretera y la restauración de las iglesias de Canincunca, Huaro y Andahuaylillas está terminada y es soberbia. Las tres iglesias son una verdadera maravilla y es difícil decir cuál es más bella. Muros, tejados, retablos, campanarios, lienzos, tallas, frescos, incluso el veterano órgano de Andahuaylillas, lucen impecables. Pero, acaso lo más importante es que están lejos de ser museos, es decir, de haberse quedado congelados en el tiempo. Por el contrario, y, en gran parte gracias al empeño de los jesuitas que están a cargo de ellos y de los voluntarios que los ayudan, se hallan vivos y operantes, con escuelas, talleres, bibliotecas, centros de formación agrícola y artesanal, unidades sanitarias, oficinas de promoción de la mujer, consultorios jurídicos y de derechos humanos y hasta un taller de luthería (en Huaro) donde los jóvenes aprenden a fabricar arpas, guitarras y violines. Las comunidades que rodean a estas parroquias denotan un dinamismo pujante que parece irradiar desde aquellos templos.

Pasé largo rato contemplando las pinturas, tallas, frescos y esculturas de las iglesias de Quispicanchi. Lo indio está tan presente que a veces supera a lo español. Es evidente que aquello ocurrió naturalmente, sin premeditación alguna por parte de los pintores y artesanos indígenas que los elaboraron, volcando de manera espontánea en lo que hacían su sensibilidad, sus tradiciones, su cultura. Las pieles de los santos y los cristos se fueron oscureciendo; los rostros, el cabello, bruñendo; los ojos y hasta las posturas y ademanes sutilmente indianizando; y, el paisaje también, poblándose de llamas, vicuñas, vizcachas, y de molles, saucos y maizales.

Entre las salinas de Maras y los andenes circulares de Moray, en el valle del Urubamba, asisto a una pequeña procesión en la que los cargadores del anda de la Virgen del Carmen –una indiecita recubierta de alhajas— van disfrazados de incas y, luego, se celebra una fiesta en la que grupos de estudiantes de la Universidad de San Antonio Abad bailan huaynos y pasillos. Un antropólogo, del mismo centro académico, me explica que tanto la música como los polícromos calzones y polleras de los danzarines son, todos, de origen colonial. El mestizaje reina por doquier en esta tierra, incluso en ese animado folclore que los guías turísticos se empeñan en hacer retroceder hasta los tiempos de Pachacútec.

Pero muchas cosas han cambiado también en el Cusco en estos últimos cinco años. Uno de los mejores escritores cusqueños, José Uriel García, publicó en los años veinte del siglo pasado un precioso ensayo en el que llamaba a la chichería “la caverna de la nacionalidad”. En esa rústica y miserable taberna, de fogón y de paredes tiznadas, donde se comían los guisos populares más picantes y se emborrachaban los parroquianos con la brava chicha de maíz fermentado, se estaba forjando, según él, “el nuevo indio”, crisol de la peruanidad. Pues bien, en el Cusco de nuestros días, si las chicherías no han desaparecido del todo, quedan ya muy pocas y hay que ir a buscarlas —con lupa— en los más alejados arrabales. Ya sólo sobreviven en las aldeas y pueblos más remotos. En la ciudad las han reemplazado las pollerías, los chifas, las pizzerías, los McDonalds, los restaurantes vegetarianos y de comida fusión. Todavía proliferan por doquier los modestos albergues para mochileros y hippies que vienen al Cusco a darse un baño de espiritualidad bebiendo mates de coca (o masticándola) y transubstanciándose con los apus andinos; pero, además, tanto en la ciudad, como a orillas del Urubamba y al pie de Machu Picchu, han surgido hoteles de cinco estrellas, modernísimos. Algunos de ellos, como El Monasterio y Las Nazarenas, han restaurado con esmero y buen gusto antiguos edificios coloniales.

En esta ciudad, en gran parte bilingüe, los cusqueños quechua hablantes suelen jactarse de hablar el quechua más clásico y puro del Perú, lo que, como es natural, despierta envidia y rencor, además de acusaciones de jactancia, en las demás regiones andinas donde la lengua de los incas está viva y coleando. Como no hablo quechua no puedo pronunciarme al respecto. Pero sí puedo decir que el español que se habla en el Cusco es un dechado de elegancia, desenvoltura y discreción, sobre todo cuando lo hablan las personas cultas. Mechado de lindos arcaísmos, suena con una música alegre que parece salida de los manantiales saltarines que bajan de los cerros, o, si se endurece en las discusiones y arrebatos, resuena grave, solemne y antiguo, con un deje de autoridad. Está cuidadosamente pronunciado, con unas erres y jotas vibrantes, y es siempre elocuente, discreto, amable y educado.

No es raro, por eso, que aquí naciera uno de los grandes prosistas del Renacimiento español: el Inca Garcilaso de la Vega. La probable casa en la que nació ha sido rehabilitada con tanto exceso que es ya irreconocible. Pero, aun así, aquí pasó su infancia y adolescencia, y vio con sus propios ojos y guardó para siempre en su memoria esa época tumultuosa y terrible de la conquista y el desgarramiento cultural y humano que generó. Aquí escuchó a los sobrevivientes de la nobleza incaica, a la que pertenecía su madre, llorar ese glorioso pasado imperial “que se tornaría vasallaje” y que evocaría luego, en Andalucía, en las hermosas páginas de Los comentarios reales. Siempre que he venido al Cusco he peregrinado hasta la casa del Inca Garcilaso, el primero en reivindicar sus ancestros indios y españoles y en llamarse a sí mismo “un peruano”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario