|

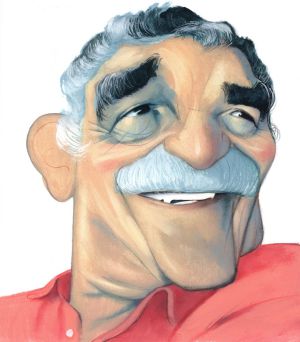

| Gabriel García Márquez según Fernando Vicente |

Gabo, aquel 7 de mayo

Un recuerdo de una noche de cumpleaños junto al Nobel colombiano

Cuando Joaquín Sabina llamó a mi marido, yo estaba cocinando y apenas capté algunos fragmentos de su conversación. Al principio creí que quería disculparse, pero Luis vino enseguida a la cocina para contarme que Joaquín había recibido la llamada de un amigo que acababa de llegar a Madrid, y como no quería perderse la fiesta, se lo iba a traer a casa. Aquel día, 7 de mayo de 2005, yo cumplía 45 años y había decidido celebrarlo. Jamás me habría atrevido a esperar una celebración semejante.

El amigo de Joaquín era Gabriel García Márquez, y al escuchar su nombre me quedé paralizada con una cuchara de madera en la mano, ante la sartén donde una bechamel hervía despreocupada, llenándose alegremente de grumos. Cuando logré reaccionar y empecé a batirla con energía, Luis me advirtió que Joaquín le había pedido que no abrumáramos a Gabo, que no nos lanzáramos a una sobre él, que le dejáramos respirar, porque estaba cansado de ser siempre el centro de atención en todas partes. Yo aún no me lo podía creer, pero con las manos temblorosas del susto y la emoción, fui llamando, uno por uno, a mis invitados para anunciarles que se iban a encontrar con Gabo y que tenían que dejarle en paz. Y todos, menos Benjamín Prado, que no atendió al teléfono, fueron reaccionando con la misma mezcla de asombro y excitación mientras me aseguraban, en el tono que los niños pequeños usan para dirigirse a su maestra, que iban a portarse bien, bien, muy bien.

Aquella noche, con la única excepción de Benjamín, que había ido al Bernabéu a ver jugar al Madrid, los invitados llegaron antes de la hora acordada. Joaquín también fue puntual. Con él, en una guayabera de algodón de tono crudo, llegó García Márquez con su mujer, Mercedes, y la familia Buendía, con Úrsula, con el Coronel, con el Patriarca, con la cándida Eréndira y su abuela desalmada, y Fermina, y sus enamorados, y Sierva María de Todos los Ángeles. Eso fue lo que yo vi, lo que sentí al verle avanzar por el pasillo de mi casa, aunque después todo fue muy sencillo. Gabo era un hombre extremadamente simpático, que sólo quería tomarse una copa y pasárselo bien. Al principio, no le resultó fácil.

Me había puesto tan nerviosa que volví a la cocina, mi gran refugio, y tardé unos minutos en reunirme con los demás para contemplar una estampa asombrosa. Todos mis amigos, apiñados de pie en el salón, miraban hacia el comedor, donde Gabo estaba sentado a la mesa, completamente solo. Ahora comprendo que aquella soledad era una muestra suprema de la admiración de unos lectores que miraban de lejos a su autor idolatrado, una presencia tan imponente que ni siquiera se atrevían a acercarse a él, pero en aquel momento les regañé a todos en voz baja. "Una cosa es que no le abruméis y otra que no le hagáis ni caso", les dije, y mi querida Rosana Torres dio un paso al frente, se sentó a su lado y rompió el hielo. Al rato, todos rodeábamos a una distancia cómoda, eso sí, al escritor que nos había marcado tantas veces, y de vez en cuando, sin que él se diera cuenta, algunos se colocaban detrás de su silla para que Jime Coronado, la mujer de Sabina, les hiciera una foto con Gabo como si estuviera fotografiando la casa. Y entonces, llegó Benjamín.

-No os lo vais a creer –nos dijo a Luis y a mí, que estábamos, una vez más, en la cocina-, pero ahí fuera hay un tío que es clavado a García Márquez.

-No es clavado. Es García Márquez –le contestamos para ver cómo se llevaba las manos a la cabeza.

-¿Y a quién vais a invitar a la próxima fiesta, al fantasma de Lorca? Porque esto no se mejora fácilmente...

Gabo, aquel 7 de mayo, fue un regalo maravilloso, una historia inolvidable, de ésas que da gusto contar. Sobre todo porque, al día siguiente, llamó a mi editora, Beatriz de Moura, para decirle que había estado en mi cumpleaños y se había divertido mucho. Hacía tantos años, añadió, que no estaba en un sitio donde me hicieran tan poco caso... Entonces supe que habíamos hecho las cosas bien y me sentí muy feliz, por él, por mí, por Luis, por Joaquín y por todos los demás.

Tuve la suerte de volver a ver a Gabriel García Márquez otras veces, la última en Cartagena de Indias, en enero de 2010, en un restaurante pequeñito, al borde de la playa, donde un grupo tocaba en directo música del Caribe colombiano. Aquella noche ya no se acordaba de mi cumpleaños, pero nos divertimos mucho, y salimos a bailar, y me sentí de nuevo una privilegiada por estar a su lado.

Pero ningún privilegio, ni entonces, ni hoy, ni en lo que me queda de vida, podrá compararse al abrumador deslumbramiento que representó la lectura de Cien años de soledad para una adolescente que había cumplido diecisiete años un 7 de mayo.

BIOGRAFÍA DE ALMUDENA GRANDES

Almudena Grandes / Ingrid Betancourt

Almudena Grandes / La gloria y la miseria de este oficio es la soledad

Almudena Grandes / Episodios de una escritora combativa

Gabriel García Márquez / Aquel 7 de mayo

No hay comentarios:

Publicar un comentario