Haga una lista

Cuando el cabo de la Guardia Civil palpó los bolsillos de Andrés V.T., por si acaso, halló en la camisa un mechero del Partido Popular en las últimas y un papel doblado en dos, arrugado y grasiento, con un lejano olor a empanada de congrio. No tuvo valor suficiente para abrirlo y se lo entregó a la juez de guardia, que estaba a su lado. Esta, después de darle lectura, agilizó el levantamiento del cadáver. Aquel trozo de papel contenía una lista redactada a bolígrafo, en una columna, con proliferación de infinitivos en muy mala letra. Solo aplicando cierto esfuerzo deductivo podía leerse: «Injertar castaño. Dar de comer a gallinas. Recoger huevos. Pagar fontanero. Ir a putas. Cerrar bombona. Perro. Matarme». La investigación posterior corroboró que, en efecto, antes de suicidarse con sulfato de amonio para fertilizar las vides, Andrés (63 años, soltero, sin familia directa) había llevado a cabo todos los propósitos que recogía la lista, incluyendo una estancia de media hora con una de las chicas de El Francés y el ahorcamiento de su setter inglés. Sobre cada tarea, por así decir, la víctima había trazado sucesivamente una tachadura, a modo de «resuelto».

Esto sucedió hace catorce años en una localidad del interior de Ourense, en la frontera con Portugal. Es una historia más sobre la vida y la muerte del hombre solo, pero también un capítulo en la prolífica historia de las listas. Está entre las atroces, imposibles de olvidar. Y nos revela que ni en las peores circunstancias las personas dejamos de elaborar listas. Es una maniobra primaria. Naces, creces, follas —a poca suerte que tengas—, haces listas, mueres. En el fondo, la vida son unos pocos verbos separados por comas y, muchas veces, mala letra. Es decir, la vida es una lista.

|

| Obra Sabra, 1966 Franz Kline |

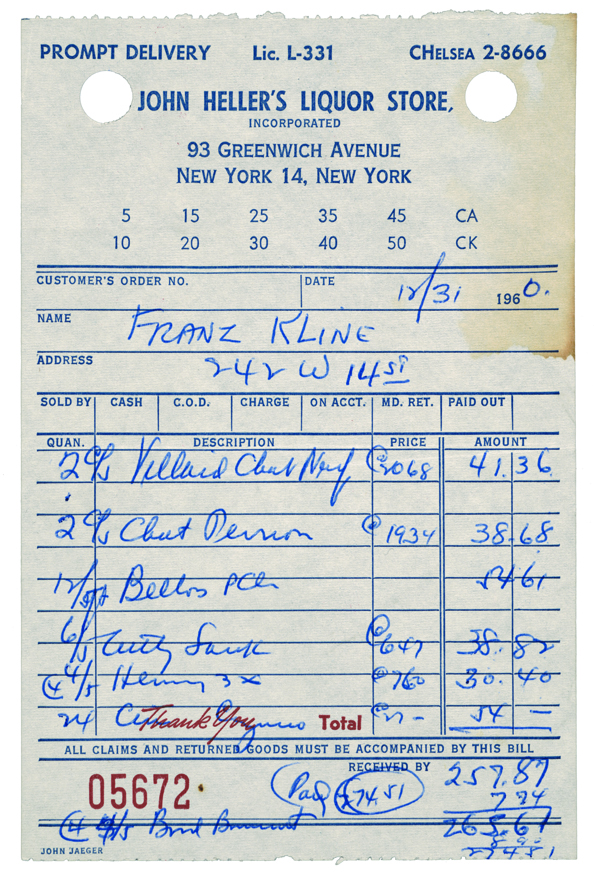

Naturalmente, no todo son verbos. También están los sustantivos: «Whisky, champán, coñac, vermouth, vino tinto…» anotó en una hoja arrancada de un cuaderno Franz Kline pensando en la fiesta de fin de año de 1960. En la Escuela de Nueva York habían aprendido a beber según cierta idea de la mezcla, pero también del orden. Incluso de los puntos suspensivos. A todos esos requisitos dan satisfacción las listas. De esa lista en concreto, se derivó otra en forma de factura que se encuentra entre las más célebres de la historia del arte, emitida en John Heller’s Liquor Store por un valor total de 274,51 dólares. Todo en bebida. Una barbaridad para la época. Pero Kline, uno de los miembros más destacados del expresionismo abstracto norteamericano, quería despedir 1960 como se merecía. A su casa del 242 Oeste de la Calle 14 de Nueva York acudieron amigos como Williem de Kooning, Robert Motherwell o Adolph Gottlieb. Gente del arte contemporáneo y de la botella, en este orden o en otro. La factura, depositada en los archivos de la Smithsonian Institution, formó el año pasado parte de la exposición «Listas: quehaceres, inventarios ilustrados, pensamientos y otras enumeraciones artísticas», organizada por la Morgan Library de Nueva York, donde se verificó que hacemos listas continuamente, siempre, de cualquier cosa. Los artistas más que nadie, empujados por la acumulación de impresiones e ideas.

La lista es el detalle acariciado, suficientemente importante, específico y hermoso como para no desear perderlo de vista y dejarlo por escrito, en columnas, o separado por comas. La gente adora hacer listas. Pero sobre todo, la gente necesita hacerlas. Cualquier manual de autoayuda, encaminado a auparte al éxito, o a salvarte del suicidio, parte de una regla primaria: «Haga una lista». Todo mejorará a continuación. La enumeración tiene que ver con el orden, es decir, tiene que ver con el sistema defensivo del que nos dotamos para neutralizar el avance del caos. También tiene que ver con la ansiedad, el miedo, incluso con la sed, como en el caso de la Escuela de Nueva York. Cuando todo a su alrededor se desmoronaba, Francis Scott Fitzgerald también elaboraba listas. «Hacía listas, hacía listas y las rompía, cientos de listas: de jefes de caballería, jugadores de football y ciudades, de canciones populares y lanzadores de béisbol, de momentos felices, hobbies, casas donde había vivido y de los trajes y pares de zapatos que había tenido después de dejar el ejército […]. Y listas de mujeres que me habían gustado, y de las veces que me había dejado despreciar por sujetos que no eran mejores que yo en carácter ni en capacidad… Y entonces, repentina, sorprendentemente, me sentía mejor», escribe en Crack-up.

Si amas las listas, perfecto, pero si no, a poco que estés en contra de ellas, que las odies porque aborreces el orden, no tendrás más remedio que hacer una cada cierto tiempo. Para seguir vivo, o para no volverte loco, o simplemente para tener qué comer al día siguiente. Es inevitable. ¿No quieres listas? En ese caso las necesitarás más que nunca. Después de todo, la lista te resguarda de lo numeroso y desconocido, a veces hostil. Porque a nada se teme tanto como a lo que se puede enumerar. La lista es tu abrigo contra lo otro en el instante de arreciar en manada. La lista también es la autobiografía de su autor en cada momento. En sus años de aprendizaje, Miles Davis sometió su carrera a una lista que siempre llevaba consigo en la cartera. Era una lista breve, monocorde, incluso pobre, casi un principio moral, que le había dictado su primer maestro de música, y que Miles procuró seguir durante un tiempo: «Toca sin utilizar el vibrato. ¡Envejecerás, y entonces sí podrás permitirte tremolar!».

Francisco Casavella mantenía la teoría de que cuando alguien se hunde en los abismos de la depresión, hace listas. «En el masivo vecindario del depresivo, escondido en su cueva inmaculada, el neurótico odia los flecos y los filos, busca la limpieza del redondeo, siente un turbador entusiasmo por el sistema decimal. ¿A qué lleva todo esto? A que hacer listas de diez es síntoma de neurosis y depresión. Las listas de los diez más vendidos, de los diez mejor vestidos o de lo que sea, son muestras de neurosis y depresión colectiva».

Es una teoría avalada por las decenas de decálogos, más inútiles y redichos cuanto más intelectuales son sus redactores. No pocos han entrado al trapo de elaborar la milagrosa lista del éxito para llegar a ser algo en la vida, además de un fracasado. Hace algunos años The Guardian encargó a una treintena de escritores que elaborasen su lista con diez consejos para individuos con aspiraciones literarias. El que más y el que menos se tomó en serio la tarea, que es lo peor que puede hacerse en circunstancias así. Me temo que solo Helen Simpson y Philip Pullman estuvieron a la altura del encargo: «Lo más parecido que he tenido a una norma es un post-it en la pared delante de la mesa que dice ‘Faire et se taire’ (Flaubert), y que traduzco como ‘Calla y sigue adelante’», propuso Simpson. Pullman reaccionó con menos swing si cabe a la propuesta del diario británico: «Mi norma principal es decir no a cosas como esta, que tienden a alejarme de mi trabajo».

Existe cierta reiteración en caer en los números redondos a la hora de hacer listas de pacotilla, destinadas no tanto a hacer recordar a su autor las cosas que importan, o a las que conviene temer, como a recordárselo a los demás. Aunque hay más variantes. En otras circunstancias, Simone Ortega creyó que el miedo a morirse de hambre, o lo que fuese, se conjuraba con una lista de 1.080 recetas de cocina. Peter Boxall, por su parte, elaboró el listado de los 1.001 libros que hay que leer antes de morir, como si no hubiese también un listado de los 1.001 discos que hay que escuchar, recopilados por Robert Dimery, otro de las 1.001 películas que conviene no perderse también antes de palmar, a cargo de Steve Jay Schneider.

Hay mucho vicio

Las listas, como la forma de tristeza de la que hablaba Flaubert, también tienen algo de vicio. Te envuelven y te arrojan a una espiral de la que no se sale si no es cayendo en otras listas y otras espirales. Las clasificaciones difícilmente perduran, apenas imponen cierto orden sobre la cosas, este orden prescribe. Bob Fleming es el ejemplo perfecto. El protagonista de Alta fidelidad, la novela de Nick Hornby que llevó al cine Stephen Frears, es un entusiasta incondicional, si no un paranoico, de las listas. Huye de cualquier moderación. Ni siquiera se atiene a aquel comedimiento que promovía Mark Twain cuando aseguraba fumar moderadamente: «solo un puro a la vez». Propietario de una tienda de discos en Londres, Bob se pasa los días haciendo listas de todo lo que le gusta y lo que aborrece. Su paroxismo es absoluto, atroz y bello. Aquí va un breve recuento: su lista de las cinco rupturas amorosas más memorables. De las personas a las que había visto besarse antes de 1972. Cantantes preferidos. Canciones preferidas. Cinco mejores libros de todos los tiempos. Cinco mejores películas en versión original subtitulada. Cinco mejores películas americanas. Cosas que de niño te hacían olvidar dónde estabas, qué hora era, con quién estabas. Cinco episodios preferidos de Cheers. Cinco grupos o músicos que habría que matar a tiros cuando llegue la revolución musical. Películas reservadas para ocasiones deprimentes. Cinco mujeres que no viven en tu barrio, al menos según tienes entendido, aunque serían bienvenidas si quisiesen mudarse. Música que quieres que pongan en tu funeral. Etcétera.

Las listas, como la forma de tristeza de la que hablaba Flaubert, también tienen algo de vicio. Te envuelven y te arrojan a una espiral de la que no se sale si no es cayendo en otras listas y otras espirales. Las clasificaciones difícilmente perduran, apenas imponen cierto orden sobre la cosas, este orden prescribe. Bob Fleming es el ejemplo perfecto. El protagonista de Alta fidelidad, la novela de Nick Hornby que llevó al cine Stephen Frears, es un entusiasta incondicional, si no un paranoico, de las listas. Huye de cualquier moderación. Ni siquiera se atiene a aquel comedimiento que promovía Mark Twain cuando aseguraba fumar moderadamente: «solo un puro a la vez». Propietario de una tienda de discos en Londres, Bob se pasa los días haciendo listas de todo lo que le gusta y lo que aborrece. Su paroxismo es absoluto, atroz y bello. Aquí va un breve recuento: su lista de las cinco rupturas amorosas más memorables. De las personas a las que había visto besarse antes de 1972. Cantantes preferidos. Canciones preferidas. Cinco mejores libros de todos los tiempos. Cinco mejores películas en versión original subtitulada. Cinco mejores películas americanas. Cosas que de niño te hacían olvidar dónde estabas, qué hora era, con quién estabas. Cinco episodios preferidos de Cheers. Cinco grupos o músicos que habría que matar a tiros cuando llegue la revolución musical. Películas reservadas para ocasiones deprimentes. Cinco mujeres que no viven en tu barrio, al menos según tienes entendido, aunque serían bienvenidas si quisiesen mudarse. Música que quieres que pongan en tu funeral. Etcétera.

Cada uno de nosotros elaboramos las listas a nuestra manera. No hay un estilo. El estilo es no tener estilo definido. En la exposición de la Morgan Library se incluyó la lista del equipaje de Adolf Konrad, que ilustró con pequeños dibujos todo lo que deseaba llevarse en la maleta para el viaje que realizó de Roma a Egipto en 1963. Entonces, Konrad dibujó su ropa interior, sus calcetines, su chaqueta y su gabardina, el cepillo de dientes, un peine, lápices, bolígrafos, plumas, una cámara fotográfica, gafas de sol, libretas, pinturas, etcétera. En una línea parecida, la artista Janice Lowry elaboraba diarios ilustrados con sus quehaceres domésticos, como pagar las facturas o los días de sus citas médicas. Estos listados incluían asimismo sus sueños y pensamientos intercalados con sellos y pegatinas.

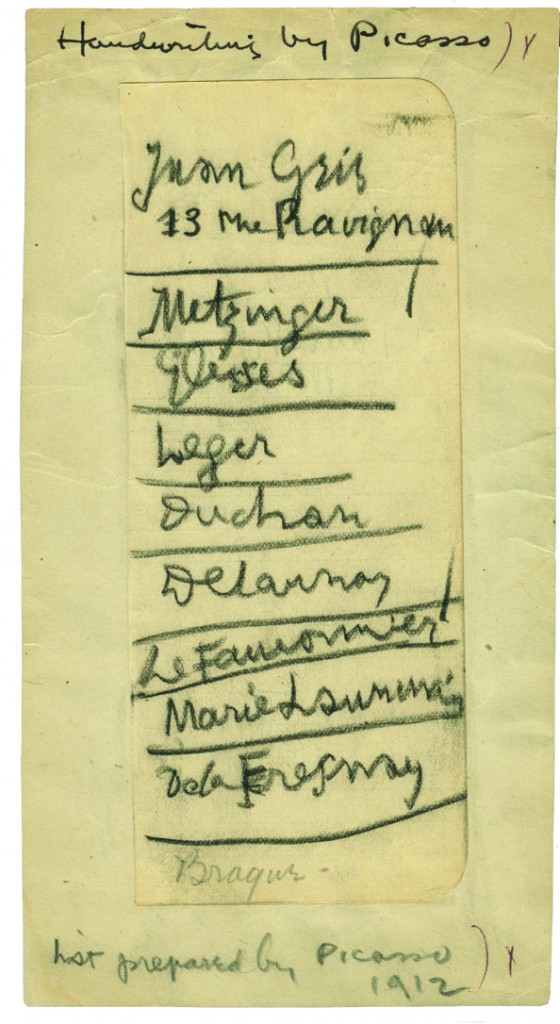

El arte está lleno de listas, en su mayoría gratuitas, simplemente anecdóticas, como la de Klane y las botellas que proporcionaron calor a la fría Nochevieja de 1960. De vez en cuando, ciertamente, una lista cambia el curso de los acontecimientos. En 1912, uno de los organizadores del Armory Show, solicitó a Pablo Picasso una lista de artistas con los que provocar al espectador de Nueva York en la edición del año siguiente. El genio malagueño detalló a lápiz los nombres de Juan Gris, Fernand Léger, Marcel Duchamp, Robert Delaunay, Roger de la Fresnaye o Jean Metzinger. En aquel momento eran apenas conocidos, pero su modernidad escandalizó a los norteamericanos y la exposición los catapultó al éxito. Todo, porque en el momento idóneo, Picasso los anotó en una lista en la que no prescindió de los errores ortográficos, consustanciales a los trocitos de papel.

Nuestra vida se organiza entorno a listas. La existencia doméstica, la competición deportiva, el sistema judicial, el consumo, la acción policial, patatín y patatán. Ni el crimen organizado vive ajeno a ellas. En 2007, cuando la policía detuvo a Salvatore Lo Piccolo, jefe de la mafia de Nueva York, después de veinticinco prófugo, encontró una listado en su bolsillo con algunas cosas que la Cosa Nostra veía con malos ojos, como robar a otros miembros de la organización, acostarse con las mujeres que tuvieran marido, tener vínculos con la policía o ser impuntuales. La impuntualidad, sin que sirva de eximente cuando eres mafioso, también exasperaba a tipos como Emil Cioran, amigo de enumerar todo aquello que aborrecía. «Habría que introducir la pena de muerte para la gente impuntual», escribió en sus Cuadernos. «Por llegar a la hora yo sería capaz de cometer un crimen».

En literatura, las listas no poseen menos peso que en el arte o el hampa. Algunas veces los autores han hecho de ellas su voz, su estilo, elaborando incluso un mundo propio, lleno de significados. Las enumeraciones tiene un renovador absoluto, un padre verdadero, y se llama George Perec. Podríamos citar Las cosas o La vida, instrucciones de uso, para basta referirse a Tentativa de agotar un lugar parisino porque en verdad fue un proyecto de elaboración de la lista completa, perfecta, sin etcéteras. La redactó en octubre de 1974, después de instalarse durante tres días seguidos en un café de la plaza de Saint-Sulpice de París. En ese tiempo, se ocupó de lo insignificante, de «lo que pasa cuando no pasa nada, salvo tiempo, gente, autos y nubes». Exceptuadas algunas notas de humor, Tentativa de agotar un lugar parisino es una larga lista de nombres, objetos y situaciones que acaba por convertirse en un ensayo sobre la percepción. En el fondo, Perec era ese fulano que deambulaba por París buscando las «hierbas perdidas de la ciudad» —listas de la compra, sillas, cafés, refranes, facturas, cartas, canciones, etcétera—, de las que florecieron las novelas más inauditas de su generación.

La acumulación en apariencia fría y distante de objetos, o hechos, o sueños, acaba formando novelas. Incluso cuando solo es la lista de la compra, o de gustos personales, como cuando Roland Barthes escribe: «Me gusta la lechuga, la canela, el queso, la pasta de almendras, las rosas, la lavanda, el champán, las posiciones ligeras en política, Glenn Gould, la cerveza muy fría, las tostadas, los habanos, Haendel, pasear con mesura, las cerezas, los colores, los relojes, las estilográficas, la sal, las novelas realistas, el piano, el café, Pollock, Twombly, toda la música romántica, Sartre, Bretch, Verne, Fourier, Einstein, los trenes, caminar con sandalias por la tarde los caminos del suroeste, los hermanos Marx […] No me gustan los ciclistas, los perros falderos, las mujeres con pantalones largos, los geranios, las fresas, el clavicordio, Miró, las tautologías, los dibujos animados, Arthur Rubinstein, los mediodías, Satie, Bartók, Vivaldi, llamar por teléfono, los coros infantiles, los conciertos de Chopin, lo políticosexual, las iniciativas, la fidelidad, las escenas, la espontaneidad, encontrarse con gente que no conoce…». La vida, al fin y al cabo, es inventario, y la literatura recopilación en detalle del repertorio humano. «En toda enumeración hay dos tentaciones contradictorias: la primera consiste en el afán de incluirlo todo; la segunda, en el de olvidar algo; la primera querría cerrar definitivamente la cuestión; la segunda, dejarla abierta. La enumeración me parece, antes de todo pensamiento, la marca misma de esta necesidad de nombrar y de reunir sin la cual el mundo (la vida) carecería de referencias para nosotros […]. Hay algo de exultante y de aterrador a la vez en la idea de que nada en el mundo sea tan único como para no poder entrar en una lista», señalaba Perec en Pensar / Clasificar.

La lista como recurso literario ha conocido buenos momentos en todas sus etapas históricas, antes de alcanzar cierta perfección con Perec. Si nos limitamos al siglo XX tampoco al hablar de listas podemos dejar de citar a James Joyce. En su Ulises, en el penúltimo capítulo, hallamos un ejemplo soberbio cuando detalla una prolija lista de los utensilios que pueden encontrarse en el cajón de la cocina de Leopold Bloom. El mismo espíritu detallista invade el capítulo de Finnegans Wake donde se insertan centenares de nombres de ríos de distintos países.

Dickens, Whitman, Proust, Rabelais, Benjamin, Sontang, Pynchon… son solo algunos de los autores que sometieron sus libros a la profusión de las listas. Y qué no decir de Italo Calvino. Constituye otro referente en el vasto mundo de la enumeración. Ahí está Si una noche de invierno un viajero, y el listado de los libros que atacan al Lector cuando entrar en una librería: Libros Leídos Hace Tanto Tiempo Que Sería Hora De Releerlos, Libros Que Has Fingido Siempre Haber Leído Mientras Que Ya Sería Hora De Que Te Decidieses A Leerlos De Veras, Libros Que No Has Leído, Libros Ya Leídos Sin Necesidad Siquiera De Abrirlos Pues Pertenecen A La Categoría de Lo Ya Leído Antes Aún De Haber Sido Escrito, Libros Que Te Inspiran Una Curiosidad Repentina, Frenética Y No Claramente Justificable, Libros Demasiado Caros Que Podrías Esperar A Comprarlos Cuando Los Revendan A Mitad De Precio, Etcétera.

El vértigo de las listas

Hace algunos años, Umberto Eco recibió un encargo del Museo del Louvre para montar una exposición sobre lo que mejor le pareciese, sin concretar, y al semiólogo italiano le pareció que había que montar la exposición El vértigo de las listas sin más dilaciones. De ahí salió, más tarde, una de las publicaciones más completas sobre el tema. «La lista —sostiene— es el origen de la cultura. Es parte de la historia del arte y la literatura. ¿Para qué queremos la cultura? Para hacer más comprensible el infinito. También se quiere crear un orden —no siempre, pero a menudo—. ¿Y cómo, en tanto seres humanos, nos enfrentamos a lo infinito? ¿Cómo se puede intentar comprender lo incomprensible? A través de las listas, a través de catálogos, a través de colecciones en los museos y a través de enciclopedias y diccionarios».

Hace algunos años, Umberto Eco recibió un encargo del Museo del Louvre para montar una exposición sobre lo que mejor le pareciese, sin concretar, y al semiólogo italiano le pareció que había que montar la exposición El vértigo de las listas sin más dilaciones. De ahí salió, más tarde, una de las publicaciones más completas sobre el tema. «La lista —sostiene— es el origen de la cultura. Es parte de la historia del arte y la literatura. ¿Para qué queremos la cultura? Para hacer más comprensible el infinito. También se quiere crear un orden —no siempre, pero a menudo—. ¿Y cómo, en tanto seres humanos, nos enfrentamos a lo infinito? ¿Cómo se puede intentar comprender lo incomprensible? A través de las listas, a través de catálogos, a través de colecciones en los museos y a través de enciclopedias y diccionarios».

Pocos han pensando e indagado las listas con tanta exhaustividad como Eco, a quien a menudo le gusta desandar sus investigaciones hasta la antigua Grecia. En la Ilíada de Homero, de hecho, se hallan algunos de los inventarios más célebres de la literatura. Un de ellos es la enumeración de las naves griegas que combaten contra los troyanos. Esa lista se desarrolla en el canto II, y aunque no se menciona toda la flota, se sugiere la indescriptible superioridad numérica con la que los griegos cercaron Troya. Existe una estética de lo infinito en esta lista, y en todas las listas en general. Hay cierto encanto en enumerar, subrayaba Eco en una entrevista a Der Spiegel, como cuando el libretista de Mozart, Lorenzo da Ponte, sostiene que fueron 2.063 las mujeres con las que se acostó Don Giovanni: «Madamina, il catalogo è questo / Delle belle che amò il padron mio; / un catalogo egli è che ho fatt’io; / Osservate, leggete con me. / In Italia seicento e quaranta; / In Alemagna duecento e trentuna; / Cento in Francia, in Turchia novantuna; / Ma in Ispagna son già mille e tre«.

La obsesión por las listas es una tónica efervescente a lo largo de la historia. El individuo necesita su orden para avanzar. A toda costa. Tal vez de esa desesperación por la colocación en el tiempo y el espacio de los objetos y los hechos, y la armonía con su entorno, a través de la enumeración, emergió un día el orden alfabético, fuente a su vez de nuevos avances. Y calamidades. Juan Carlos Onetti contaba la historia de una muchacha de trece años que se presentó un día en su casa proponiéndose para ordenar su biblioteca. La joven alegó que sabía leer y escribir, y le recitó al escritor el abecedario de carrerilla. Este juzgó que eso era un mérito suficiente para confiarle la tarea. Cuando la muchacha acabó el trabajo, Juan Carlos Onetti examinó aterrorizado el resultado: la letra J agrupaba a Joyce, Jiménez, Le Carré, Valera, Cocteau, Rulfo, Swift, Cortázar, Steinbeck y Borges, entre otros muchos.

El orden alfabético, inofensivo y suave, también puede ser criminal. Hay que tener nervios templados para soportarlo. Perec creía que «el desorden de una biblioteca no es grave en sí mismo; está en la categoría del ‘¿en qué cajón habré puesto los calcetines?’. Siempre creemos que sabremos por instinto dónde pusimos tal o cual libro, y aunque no lo sepamos, nunca será difícil recorrer de prisa todos los estantes. A esta apología del desorden simpático se opone la mezquina tentación de la burocracia individual: cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Entre estas dos tensiones, una que privilegia la espontaneidad, la sencillez anarquizante, y otra que exalta las virtudes de la tabula rasa, la frialdad eficaz del ordenamiento, siempre se termina por tratar de ordenar los libros». Alberto Manguel relata en Una historia de la lectura, el caso extremo de un visir de Persia que en el siglo X viajaba con su colección de 117.000 volúmenes, que eran transportados por 400 camellos adiestrados para errar por el desierto en un estricto orden alfabético.

|

| Borges conversa con Juan Rulfo |

La tentación de las listas cautivó a creadores y estudiosos de la cultura tan heterodoxos como Borges. Conocido es aquel domingo de 1956, en el que Adolfo Bioy Casares fue a buscarlo a su casa. Allí descubrió una reunión de mujeres hablando del plexus y a Borges recordando una plegaria de Cansino Assens que pedía a Dios que moderase el excesivo esplendor del mundo, para que él pudiese tolerarlo («¡Oh, Señor, que no haya tanta belleza en el mundo!»). Bioy Casares relata en sus diarios cómo a continuación él propone «hacer listas de personajes verosímiles» de la historia de la literatura. Les salen don Quijote, Hamlet, el rey Lear, Babitt, Watson, aunque no Sherlock Holmes, Martín Fierro, Grandet y Eugénie, la mujer que hay en El crimen del Padre Amaro…

Borges cultivaba el gusto por las listas extemporáneas y caóticas, que corría paralelo a su aprecio por el infinito. A la postre, compartían habitación. Tal vez nadie elaborase una lista si pudiese abarcar dentro de la cabeza todo su envergadura. Asumimos nuestra derrota ante ese reto cuando nos rendimos y escribimos una parte. La lista amortigua el fracaso ante el olvido inevitable. Siempre será así y por eso las listas nunca se agotarán. Se abandonan, se rompen, se arrojan a la basura, se olvidan, se exponen, se renuevan. Se amparan, a final de párrafo, en el «etcétera», como solución para gestionar su tendencia al infinito.

Borges fue más lejos que nadie en el intento de resumir ese infinito. Inventó el aleph. En un punto de la escalera que conduce al sótano de la casa de Beatriz Viterbo, «donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos», metió el autor argentino la lista perfecta, la lista total, la lista de todas las listas. Justo ahí, con millones de actos y objetos ocupando el mismo punto sin superposición y sin transparencia. En su afán por la enumeración, hasta Borges decía que había dos Borges. El Borges de la fama y el Borges «al que le suceden las cosas». Bastan dos elementos, cuando no uno, para formar una lista. «Tiene usted que escribir más libros, don Juan», le dijo en una ocasión a Rulfo un admirador. «¿Más libros? Si ya tengo dos», subrayó el escritor mexicano, al que esa cifra le resultaba una enormidad insuperable.

Aplicando cierto reduccionismo, todo es susceptible de quedar sometido a una lista, y una lista, a un solo elemento. La literatura, en cierto modo, es una lista de autores y su lista de temas con su lista de historias, y estas, esclavas de un principio sagrado o lista de un único componente. Lo dejó muy claro Jim Thompson: «Hay 32 maneras de escribir una historia y yo las he usado todas, pero solo hay una trama: las cosas no son como parecen».

No hay comentarios:

Publicar un comentario