Contarlo todo

Lo que yo encontraba en Knausgård era una especie de agotadora perseverancia administrativa

Antonio Muñoz Molina

5 de octubre de 2018

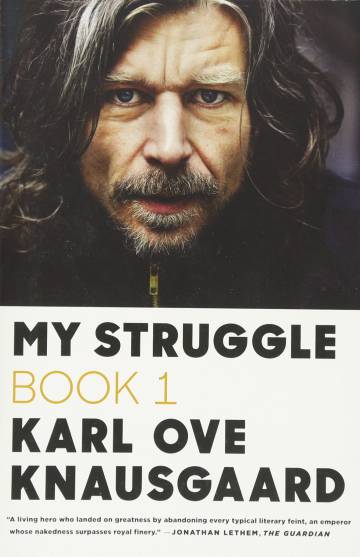

La cultura literaria americana, que está muy regida por el esnobismo, necesita rendirse cada cierto tiempo a una novedad exótica: un autor o autora de origen periférico, de nombre inusual, que preferiblemente no escriba en inglés, y además que al dar bien en las fotos pueda adquirir una cierta cualidad icónica. El gran descubrimiento de los últimos años ha sido Karl Ove Knausgård: escribe en noruego, tiene aspecto de actor o de capitán de barco en una película, sale fumando en las fotografías. Cuando se tradujo al inglés el primer volumen de la novela que atrajo de golpe la atención sobre él, Mi lucha, un conocido mío de Nueva York, una de esas personas excepcionalmente sensibles a los primeros indicios de una moda que viene, se mostró asombrado y casi decepcionado de que yo no lo hubiera leído ya, y me urgió a que lo hiciera. El lenguaje de la publicidad ya sirve para todo: Knausgård era “the Next Big Thing”. Venía además con la etiqueta francesa de la “autofiction”, y en Estados Unidos todo lo que suene a intelectualismo francés provoca todavía una mezcla muy curiosa de fascinación y nerviosismo: nadie quiere arriesgarse a no estar a la última.

El recelo de editores y críticos americanos hacia los libros traducidos y además muy largos se transmutó en fervor. Me propuse estar al día y compré el libro. Tenía casi 500 páginas en formato grande y era tan solo el primer tomo de una novela que ocuparía seis. No siempre llegan los libros en el momento adecuado. Éste me atraía y me aburría al mismo tiempo. Atrae la deriva de una conciencia narradora que parece querer contarlo todo y explorar hasta el límite toda digresión reflexiva y todo relato lateral que se va presentando durante la rememoración suscitada por el acto mismo de escribir. Pero al cabo de 200 o 300 páginas lo que yo sentía era sobre todo la seca monotonía de la vida misma, o de la voz que la contaba. Un novelista, como un compositor o un pintor, puede concebir a veces la ambición de contarlo todo, de abarcar la experiencia entera del mundo en el espacio de una sola obra. Pero por amplia que sea una extensión, su principio organizador es la síntesis. Los siete tomos de Proust están tan organizados interiormente como los movimientos de una sinfonía. Y nadie ha llegado tan lejos como Montaigne en la divagación sin apariencia de propósito, en el correr de la escritura y la palabra hablada que van abriendo ante sí perspectivas nuevas y conexiones sorprendentes según avanzan a su aire. Lo que yo encontraba en Knausgård, más que abandono a la corriente del recuerdo o de la invención, era una especie de agotadora perseverancia administrativa: repasar cada pormenor de una escena rememorada y a continuación pasar a la siguiente, y luego a la siguiente.

Puede que esté siendo injusto, o que empezara a leer la novela en un momento inadecuado, quizás en una de esas épocas en las que al encontrarse uno muy absorto en su propia tarea tiene poca receptividad para otras formas de literatura. Me ha pasado con otros escritores, y al cabo del tiempo he llegado a ellos. Ahora se acaba de traducir en Estados Unidos el sexto y último volumen de la novela, y el estruendo mediático está siendo más fuerte que nunca, aunque se haya fragmentado la antigua unanimidad crítica. Knausgård sigue apareciendo en las fotos con su rudeza de aventurero existencial, los ojos muy claros en una cara que parece marcada por la intemperie y por la intensidad de la experiencia y tal vez del infortunio. Esa misma cara esculpida es la que aparece en las portadas de sus ediciones de bolsillo. A qué negarlo: no hay muchos escritores que aguanten un primer plano así. Un reportero que le hace una entrevista en The New Republic habla de la soltura de actor con que Knausgård posa para las fotos y se fija admirativamente hasta en las manchas de nicotina visibles entre sus dientes delanteros.

Hasta hace poco Knausgård aparecía siempre en las fotos con un cigarro en la mano, con un gesto entre de tormento creativo y desafío al puritanismo sanitario. Ahora, informa el periodista de The New Republic, lleva varias semanas sin fumar. La fascinación por el personaje se mantiene invariable, pero en el entusiasmo de los críticos americanos por la novela se detectan signos de fatiga, si bien hasta los más visiblemente tibios nadan y guardan la ropa. Nadie quiere cometer el desliz de quedarse fuera antes de tiempo del circuito de los iniciados. El sexto y último volumen de My Struggle tiene nada menos que 1.160 páginas, una parte de las cuales rizan el rizo de la autorreferencia al consistir en el relato de las consecuencias privadas y públicas que tuvo para el autor la aparición del primer volumen. Y otras 400 están ocupadas por una gigantesca digresión sobre la vida de Hitler y el proceso de escritura de aquella autobiografía de la que Knausgård tomó el nombre de la suya. Hasta Dwight Garner, el crítico de The New York Times, se ha declarado exhausto.

Es curioso que, en una época en la que las innumerables distracciones digitales parece que están disminuyendo la capacidad de atención, algunas de las formas narrativas de más éxito sean inusitadamente largas: las novelas de Harry Potter, el ciclo de El señor de los anillos, las 3.600 páginas de Knausgård, esas sagas entre futuristas y medievales, desconocidas para mí, que acumulan tomos sucesivos y millones de lectores, y más millones todavía de espectadores en sus adaptaciones a la televisión. Los publicitarios comprimen narraciones completas en 20 segundos, pero no hay ficción televisiva que no se extienda durante muchas horas y muchos capítulos, abriendo a cada paso tramas laterales que serán exploradas sin misericordia hasta extraer una última gota de vana morralla narrativa.

No es que yo esté libre de culpa. Miro de soslayo y con remordimiento el grosor de unos cuantos de los libros que he escrito. A veces estoy haciendo una de esas lecturas públicas que son frecuentes fuera de España y me salto sobre la marcha frases enteras para terminar antes. He disfrutado mucho algunas series, pero muchas más las he abandonado en el segundo o en el tercer capítulo, aburrido por la repetición insufrible de lugares comunes, narcotraficantes homicidas pero generosos, psicópatas intelectuales, detectives atormentados que llaman a casa a media noche desde un cuarto de motel. Ahora sueño con novelas sucintas de 200 páginas, con películas que me hipnoticen sin remedio durante hora y media.

No hay comentarios:

Publicar un comentario