TODOS LOS GENIOS MUERTOS

Ya sé que el elogio desmedido a los muertos es antiguo como la vida misma, pero precisamente por eso irrita más que en pleno siglo XXI se siga practicando, y además con más desfachatez que nunca. Me parece bien que no se los critique -o al menos no se los ponga verdes- cuando acaban de estrenar su condición, más que nada por el dolor añadido que eso causa a sus allegados. La pena por la muerte de alguien querido es tan intensa que debería respetarse en el primer momento y dejar que fluya sin mezcla de enfurecimiento o rabia. Es posible que algunos de los demenciales panegíricos que leemos en la prensa cuando fallece alguien célebre tengan como fin uno aceptable, el de consolar a esos allegados tristes y hacerles más transitable el desfiladero de la pérdida. Lo malo es que se suele notar la falsedad de esos textos, cuando no algo peor y muy frecuente en España: la jactancia del que escribe, el hincapié en lo importante que él fue para el muerto (“yo lo descubrí, fui su confidente, me apreciaba más que a nadie”). Pero en fin, sea como sea, esos elogios iniciales son parte de una convención arraigada y hasta cierto punto comprensible.

Lo que ya no lo es tanto es que, pasado el periodo de duelo, se despliegue con los muertos toda la generosidad exagerada que a la mayoría se les regateó en vida, sobre todo si son muertos más o menos prematuros. Hace más de seis años escribí en otro sitio un artículo titulado “El amargo valor de algunos muertos” en el que contaba cómo, unos meses después del accidente de coche que se lo llevó a la tumba, vi en un catálogo inglés de primeras ediciones la de la novela Austerlitz, de W G Sebald, de 2001 y por tanto aún recentísima, con su firma, al desorbitado precio de 550 libras, unos 900 euros. De no haber desaparecido Sebald, ese libro habría valido muchísimo menos. Si el descubrimiento me produjo amargura fue porque yo había tenido trato epistolar con él y se me había convertido en alguien real, que podría haber acabado siendo un amigo, y ya no me era sólo un autor al que admiraba. Pero, dejando de lado mi caso particular, era normal el fulgurante aumento de precio: cuando un escritor ha muerto, es seguro que ya no estampará su firma en ningún otro volumen. Hay los que hay, son contados y por tanto se encarecen, siguiendo las habituales leyes de la oferta y la demanda.

Lo que no tiene justificación, en cambio, es que se empiece a calificar de “genios” una y otra vez, como a coro, a quienes casi nadie señaló como tales mientras estuvieron vivos. No entraré a discutir la valía de los autores elevados últimamente a esa categoría, pero me resulta sospechoso y tétrico que el elogio sin reservas -el diapasón cada vez más alto- se dedique en exclusiva a quienes ya no pueden disfrutarlo. Desde que murió el propio Sebald -que en sus cartas no se mostraba nada seguro de su talento, y a quien le costó no poco abrirse paso en su país de origen, Alemania, donde se le escatimaban méritos-, ha pasado a ser considerado un “genio universal” por quienes no lo escribieron nunca mientras por aquí anduvo, no sobrado de riquezas, por cierto. Desde que murió Roberto Bolaño -a quien no conocí, pero que fue amable conmigo-, se lo tiene por “el escritor más innovador en lengua española” y se habla y no se para de su “inmensa influencia”, cuando no fueron muchos los críticos y colegas y editores que apostaron por él cuando estaban a tiempo de hacerlo un poco más feliz, supongo, de lo que lo fue en sus cincuenta años de vida. Sé, por gente que sí lo conoció, que pasó muchos apuros económicos, hasta el punto de no poderse desplazar a veces de Blanes a la cercana Barcelona por carecer de dinero para pagarse el tren. De haberse “decidido” entonces que era tan “genio” como se dictamina ahora alegremente, es seguro que habría vivido mejor y más contento y con mayor tranquilidad respecto a su familia. Hace poco se ha suicidado, a los cuarenta y seis años, el norteamericano David Foster Wallace, del cual conocía yo el nombre y nada más, solía aparecer en enumeraciones muy largas de “nuevos valores literarios” de su país. Pues bien, desde que se ahorcó hace unos meses, he leído un montón de artículos (también, ay, en España) hablando sin rubor ni tapujos de su “genialidad absoluta”, de la cual, francamente, no había tenido excesiva noticia antes. También he leído Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, autor novel malogrado al poco de la publicación del que resultó ser su único libro. Me ha parecido prometedor y aplicado, pero no más que eso. Puedo equivocarme, pero estoy convencido de que si Méndez siguiera vivo no habría recibido tantos premios y ditirambos como obtuvo (póstumamente, claro).

Da la impresión de que -sobre todo en España- sólo se elogia encendidamente a quienes ya no pueden molestar ni persistir ni hacernos sombra. Da la impresión, incluso, de que alabar así a esos infortunados es una manera de fastidiar a los vivos: “Vosotros no sois genios como ellos, jodeos”, parece ser el mensaje. Sería de desear que los escritores, críticos, editores y gacetilleros tuvieran la valentía de percibir la “genialidad” a tiempo, y que se abstuvieran de proclamarla a posteriori, cuando suena inevitablemente artificial y oportunista, incluso si la razón los asiste. La razón también hay que tenerla a tiempo, para tenerla de veras.

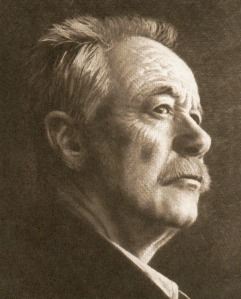

JAVIER MARÍAS

El País Semanal, 30 de noviembre de 2008

http://javiermariasblog.wordpress.com/2008/11/

No hay comentarios:

Publicar un comentario