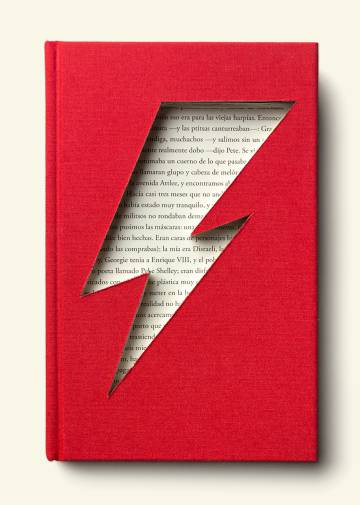

Los 100 libros de David Bowie

De Homero al manga japonés pasando por Camille Paglia, un volumen explora y comenta la lista de los 100 libros que, según confesión propia, más influyeron en David Bowie

DIEGO A MANRIQUE

22 de noviembre de 2019

La devoción de David Bowie (1948-2016) por los libros no siempre fue bien entendida. En los años setenta, cuando evitaba los aviones, solía viajar con una verdadera librería: unos baúles que, una vez abiertos, se desplegaban sosteniendo hileras de libros. Muy sospechoso para los guardafronteras soviéticos, encargados de revisar el expreso que iba desde Varsovia hasta Moscú. Cuando descubrieron tomos dedicados a Albert Speer y Joseph Goebbels, creyeron haber detectado algún tipo de espía o agitador. David se apresuró a explicar que estaba documentándose para una posible película. Antinazi, por supuesto.

La devoción de David Bowie (1948-2016) por los libros no siempre fue bien entendida. En los años setenta, cuando evitaba los aviones, solía viajar con una verdadera librería: unos baúles que, una vez abiertos, se desplegaban sosteniendo hileras de libros. Muy sospechoso para los guardafronteras soviéticos, encargados de revisar el expreso que iba desde Varsovia hasta Moscú. Cuando descubrieron tomos dedicados a Albert Speer y Joseph Goebbels, creyeron haber detectado algún tipo de espía o agitador. David se apresuró a explicar que estaba documentándose para una posible película. Antinazi, por supuesto.

Por supuesto, no existía tal proyecto de película. El interrogado, veterano de viajes accidentados en el Transiberiano, sabía que mejor no complicarse la vida con el KGB: difícilmente iban a entender que era un consumidor de ideas que ponía a prueba en entrevistas y conversaciones, un alquimista que convertía la información en conceptos vendibles, en forma de canciones, giras, vídeos.

El cantante elaboró la lista para la gran exposición que le dedicó en 2013 el museo Victoria & Albert

Una voracidad intelectual que no escondía. Al contrario: en 2013, al inaugurarse la exposición David Bowie en el londinense Victoria and Albert Museum, hizo pública una lista de las 100 lecturas más importantes en su vida. Esa relación, ampliamente difundida por bibliotecas y grupos de fanes, ha seguido rodando en años posteriores. Jan Martí Cervera, del sello Blackie Books, decidió que allí había la semilla de un vademécum y el resultado es El club de lectura de David Bowie. Como responsable de la exploración, el periodista británico John O’Connell se ha preocupado de explicar cada libro y buscar su rastro en la obra de David; lo hace con minuciosidad e inteligencia. Lástima que, para tratarse de un libro de referencia, se haya prescindido del índice. Si se pretendía invitar a la lectura, se echa en falta información bibliográfica sobre las ediciones en español.

Conviene insistir en que se trata de un listado hecho en un momento interesante, justo cuando el protagonista acaba de romper su silencio musical con The Next Day. Un análisis del contenido de la biblioteca de Bowie ayudaría a construir la biografía intelectual del personaje; lo que tenemos aquí se parece más a un cuidado autorretrato, con ausencias significativas (ver más adelante) y presencias embellecedoras.

Puede que haya un punto de exhibicionismo, pero huele a verdad, por ejemplo, la abundancia de títulos de culto durante los años sesenta: En el camino (Kerouac), 1984 (Orwell), La naranja mecánica (Burgess), Lolita (Nabokov), El desplazado (Colin Wilson) o El maestro y Margarita (Mijaíl Bulgákov) también podrían haber coincidido en las estanterías de cualquier músico ilustrado del swinging London. De hecho, cabe imaginar la frustración de David al comprobar que los Rolling Stones se habían adelantado al tomar la fantasía de Bulgákov como inspiración para su Sympathy for the Devil. Se vengaría y un escaldado Mick Jagger aprendería a morderse la lengua en presencia de Bowie, veloz en apropiarse de cualquier pista, fuera literaria, musical, indumentaria.

También fue característica generacional la gravitación hacia la cultura oriental. Bowie, que en su deriva por los años sesenta estuvo a punto de convertirse en (no se rían) monje budista, menciona un libro de vivencias tibetanas popular en Inglaterra, Vivir sin cabeza, de Douglas Harding. Con el tiempo, se identificó más con un sibarita occidental como David Kidd, famoso por sus Historias de Pekín. Resulta más complicado imaginarle tratando con Yukio Mishima, del que selecciona El marino que perdió la gracia del mar.

Aunque las breves visitas de Bowie a la Unión Soviética fueran decepcionantes, estudió sus sangrientos orígenes en el monumental La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo, de Orlando Figes, y la peste estalinista tal como la describió Arthur Koestler en El cero y el infinito o, con el dolor de lo sufrido, Evgenia Ginzburg en El vértigo. Al mismo tiempo, conservaba suficiente frivolidad para rescatar Octobriana and the russian underground (1971), un cómic de estética pop con una opulenta superheroína; le deslumbraban las posibilidades cinematográficas de esta Barbarella roja y el dato picaresco de que, aunque se comercializara como un producto de la disidencia soviética, en verdad se trataba de un montaje del checo Petr Sadecký, un caradura que robó el trabajo a sus compañeros.

En la frontera soviética resultaron sospechosos los baúles llenos de tomos con los que viajaba siempre

También resulta perfectamente lógica la atracción de David por Alemania. Aunque pasó mucho más tiempo en la amable Suiza, su estancia en el Berlín dividido fue definitiva para su depuración física y sonora de finales de los setenta. Allí pudo entender cómo descarriló la civilización europea, gracias a textos de Alfred Döblin (Berlin Alexanderplatz), Otto Friedrich (Antes del diluvio: una semblanza del Berlín de los años veinte) y de su amigo Christopher Isherwood (El señor Norris cambia de tren). La curiosidad por el socialismo real subyace en el libro elegido de la autora germanooriental Christa Wolf, Reflexiones sobre Christa T.

Si la República de Weimar, vista 50 años después, parecía un tiempo excitante, Bowie anduvo igualmente fascinado por la bohemia de su ciudad de adopción, Nueva York. Su última residencia, en el Bajo Manhattan, estaba a corta distancia de los lugares evocados en los testimonios del esplendor del Greenwich Village que destacan entre los abundantes libros neoyorquinos de Bowie. Como Tales of Beatnik Glory, del cantante, poeta y activista Ed Sanders. O Cuando Kafka hacía furor, de Anatole Broyard. Este último, crítico literario, provocó un escándalo típico de la era de la identidad: tras su muerte, en 1990, se supo que había ocultado que era fruto del mestizaje de Nueva Orleans, aunque en Nueva York se presentó como blanco.

Estos asuntos despertaban el interés de Bowie, casado con una mujer somalí, Iman, y padre de Alexandria. La cuestión racial se debate en libros autobiográficos como Chico negro, de Richard Wright, o La próxima vez el fuego, de James Baldwin. Tres de sus selecciones tienen su origen en la etapa del llamado Renacimiento de Harlem: Claroscuro, de Nella Larsen; La calle, de Ann Petry, o Los hijos de la primavera, de Wallace Thurman.

Con todo, David no renunciaba a su inglesidad básica. Conocemos historias de millonarios del rock con morriña, ingleses exiliados que organizan su particular puente aéreo para disponer de salsa Worcestershire y otros condimentos made in England. Bowie prefería otro sustento: estaba suscrito a revistas tan intransferibles como el tebeo infantil The Beano, la gamberra Viz o la satírica Private Eye, que llaman la atención en su Top 100.

Más seriamente, los libros ingleses distinguidos por Bowie hablan de una sociedad estratificada, donde el desclasamiento es obsesión, igual que la sensación de declive industrial que ya captó J. B. Priestley en English Journey (1934). Usando como guía Teenage: La invención de la juventud 1875-1945, de Jon Savage, se acercó a tribus como la bright young people, analizada específicamente en Bright Young People: The Rise and Fall of a Generation 1918–1940, de D. J. Taylor, y satirizada sin piedad por Evelyn Waugh en Cuerpos viles. Movimientos literarios como los angry young men tienen su hueco con Un lugar en la cumbre, de John Braine, y Billy Mentiroso, de Keith Waterhouse. Saluda igualmente a la primera generación Granta, agrupada por la publicación de Bill Buford en 1983, con obras de Martin Amis (Dinero) e Ian McEwan (Entre las sábanas).

Tampoco se crean que Bowie ejercía de crítico literario. Según su amigo William Boyd, las conversaciones con él “no iban más allá del típico ‘¿has leído este libro? ¿Conoces a X? ¿Qué tal es?”. Y no esperábamos más. David manifestaba lo que los psicólogos llaman un “umbral de aburrimiento bajo”: podía expresar un entusiasmo ilimitado —tengo alguna anécdota personal al respecto— que se diluía al poco.

Sabemos que el modus operandi de Bowie pasaba por violar las distinciones entre las artes. Por lo menos hasta su retirada de las giras en 2004, estaba a la caza constante de ideas, estilos y experiencias que pudiera utilizar en su obra, donde el observador atento podía localizar homenajes, requisas, pastiches. Había hecho un arte de su habilidad para desarrollar personalidades fluidas, tremendamente convincentes (aunque trastabilló en los noventa). Y como recuerda John O’Connell, los libros fueron “las herramientas que utilizaba para navegar por la vida".

El club de lectura de David Bowie. John O’Connell. Traducción de Laura Ibáñez. Blackie Books, 2019. 288 páginas. 19,90 euros

LA ESTANTERÍA DEL DUQUE BLANCO

La naranja mecánica (1962), Anthony Burgess.

El extranjero (1942), Albert Camus.

Awopbopaloobop Alopbamboom: Una historia de la música pop (1969), Nik Cohn.

Infierno (Circa 1320), Dante Alighieri.

La maravillosa vida breve de Óscar Wao (2007), Junot Díaz.

El marino que perdió la gracia del mar (1963), Yukio Mishima.

Antología poética (2009), Frank O’Hara.

Juicio a Kissinger (2001), Christopher Hitchens.

Lolita (1955), Vladímir Nabokov.

Dinero (1984), Martin Amis.

El desplazado (1956), Colin Wilson.

Madame Bovary (1856), Gustave Flaubert

Ilíada (siglo VIII antes de Cristo), Homero.

Diccionario de temas y símbolos artísticos (1974), James Hall.

Herzog (1964), Saul Bellow.

La tierra baldía (1922), T. S. Eliot.

La conjura de los necios (1980), John Kennedy Toole.

Mystery Train (1975), Greil Marcus.

The Beano Magazine (1938–actualidad).

Vida metropolitana (1978), Fran Lebowitz.

David Bomberg (1988), Richard Cork.

Berlin Alexanderplatz (1929), Alfred Döblin.

En el castillo de Barba Azul (1971), George Steiner.

El amante de Lady Chatterley (1930), D. H. Lawrence.

Octobriana and the Russian Underground (1971), Petr Sadecký.

Los cantos de Maldoror (1868), Conde de Lautréamont.

Silencio (1961), John Cage.

1984 (1949), George Orwell.

La sombra de Hawksmoor (1985), Peter Ackroyd.

La próxima vez el fuego (1963), James Baldwin.

Noches en el circo (1984), Angela Carter.

Dogma y ritual de la Alta Magia (1856), Eliphas Lévi.

Falsa identidad (2002), Sarah Waters.

Mientras agonizo (1930), William Faulkner.

El señor Norris cambia de tren (1935), Christopher Isherwood.

En el camino (1957), Jack Kerouac.

Zanoni o el secreto de los inmortales (1842), Edward Bulwer-Lytton.

En el vientre de la ballena (1940), G. Orwell.

La ciudad de la noche (1963), John Rechy.

La brutalidad de los hechos: entrevistas con Francis Bacon (1987), David Sylvester.

El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral (1976), Julian Jaynes.

El gran Gatsby (1925), F. Scott Fitzgerald.

El loro de Flaubert (1984), Julian Barnes.

English Journey (1934), J. B. Priestley.

Billy Mentiroso (1959), Keith Waterhouse.

Una tumba para un delfín (1956), Alberto Denti di Pirajno.

Raw Magazine (1986–1991).

The Age of American Unreason (2008), Susan Jacoby.

Chico negro (1945), Richard Wright.

Viz Magazine (1979–actualidad).

La calle (1946), Ann Petry.

El gatopardo (1958), Lampedusa.

Ruido de fondo (1985), Don DeLillo.

Vivir sin cabeza (1961), Douglas Harding.

Cuando Kafka hacía furor (1993), Anatole Broyard.

Oooh, My Soul: la explosiva historia de Little Richard (1984), Charles White.

Chicos prodigiosos (1995), Michael Chabon.

El cero y el infinito (1940), Arthur Koestler.

La plenitud de la señorita Brodie (1961), Muriel Spark.

Un lugar en la cumbre (1957), John Braine.

Los evangelios gnósticos (1979), Elaine Pagels.

A sangre fría (1966), Truman Capote.

La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo (1996), Orlando Figes.

The Insult (1996), Rupert Thomson.

Nowhere to Run: The Story of Soul Music (1984), Gerri Hirshey.

Más allá de la Caja Brillo. (1992), Arthur C. Danto.

Avaricia (1899), Frank Norris.

El maestro y Margarita (1940), Mijaíl Bulgákov.

Claroscuro (1929), Nella Larsen.

Última salida para Brooklyn (1964), Hubert Selby Jr.

Strange People (1961), Frank Edwards.

El día de la langosta (1939), Nathanael West.

Tadanori Yokoo (1997), Tadanori Yokoo.

Teenage: La invención de la juventud (2007), Jon Savage.

Los hijos de la primavera (1932), Wallace Thurman.

El puente (1930), Hart Crane.

El vértigo (1967), Evgenia Ginzburg.

Tales of Beatnik Glory (1975), Ed Sanders.

Paralelo 42 (1930), John Dos Passos.

Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom (1986), Peter Guralnick.

Los trazos de la canción (1987), Bruce Chatwin.

Sexual Personae: Arte y decadencia des de Nefertiti a Emily Dickinson (1990), Camille Paglia.

Muerte a la americana (1963), Jessica Mitford.

Antes del diluvio: una semblanza del Berlín de los años veinte (1972), Otto Friedrich.

Private Eye (1961–actualidad).

El yo dividido (1960), R. D. Laing.

Las formas ocultas de la propaganda (1957), Vance Packard.

Cuerpos viles (1930), Evelyn Waugh.

La otra historia de los Estados Unidos (1980), Howard Zinn.

Blast (1914), Wyndham Lewis.

Entre las sábanas (1978), Ian McEwan.

Historias de Pekín (1961), David Kidd.

The Paris Review. Entrevistas 1 (1958).

Reflexiones sobre Christa T. (1968), Christa Wolf.

La costa de Utopía (2002), Tom Stoppard.

Poderes terrenales (1980), Anthony Burgess.

El pintor de aves (1994), Howard Norman.

Mala pinta (1963), Spike Milligan.

Historia del rock: el sonido de la ciudad (1970), Charlie Gillett.

El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson (1995), Lawrence Weschler.

EL PAÍS

No hay comentarios:

Publicar un comentario