|

| María Kodama, Buenos Aires, 18 de marzo de 2020MARIANA ELIANO |

Leila Guerriero

APUNTES SOBRE

MARÍA KODAMA

La viuda y albacea de Borges nunca quiso publicar sus propios cuentos en vida de su marido. Ahora reúne cuatro en un volumen. Durante varias tardes, en un bar de Buenos Aires, muestra su cara menos conocida

27 de marzo de 2020

Pocos minutos después de las tres de la tarde de un jueves de febrero, durante la primera entrevista con María Kodama (que, como las siguientes, se lleva a cabo en el bar que está frente a su departamento, en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires), se produce este diálogo:

—Su padre había nacido en Japón.

—Sí, sí. Nacido y criado.

—Llegó acá siendo adulto.

—Sí.

—Era químico.

—Sí.

—¿Y aquí trabajaba como químico? ¿Se ganaba la vida en…?

—No sé. Químico es universal. Ser químico es algo que no importa el idioma. Es universal.

—¿Pero no sabe dónde trabajaba?

—No. En Japón hay una base que es esta: nunca podés preguntar sobre la vida personal a un amigo porque vos estás haciendo una intromisión en algo que no te corresponde. Si ese amigo te miente, no tenés derecho a decirle nada, porque defiende lo que es su intimidad. Sos vos la que ha despertado eso, tratando de entrar en una intimidad que vos sabés que no te va a dar. Otra cosa es si te lo cuenta.

—Y su padre no hablaba de trabajo.

—No. Pero me hizo libre.

María Kodama, hija de Yosaburo Kodama y de María Antonia Schweizer, viuda desde 1986 del escritor argentino Jorge Luis Borges, ha dado una gran cantidad de entrevistas. En ellas ha respondido preguntas de toda clase, algunas sobre su vida personal. Sus respuestas tienen siempre la forma de anécdotas que se reiteran idénticas, incluidos los comentarios y los chistes que intercala. Puesto que esas anécdotas tienen la apariencia de ser un gran-momento-confesional, suelen funcionar como hechizo que obtura la repregunta y operan como una gran maniobra de elusión.

Usa ropa clara y amplia —blusa, falda, casaca, capas de buenas telas superpuestas—, el pelo blanco lino, los zapatos plateados. Se come las uñas, pero no se nota porque se hace la manicura. En las fotos de juventud se la ve, siempre esbelta y delgada, sobre un camello con un vestido vaporoso de color lila —en una visita a Egipto que hicieron con Borges—, con un chemise de color claro —entrando con Borges a un edificio—, con un abrigo importante de paño —bajando con Borges de un auto—. En los últimos años, la indumentaria se ha llenado de gestos contemporáneos: faldas largas con zapatillas plateadas, chalecos de lana de texturas brutales, anteojos de sol excéntricos como los que usa ahora —sin quitárselos nunca—, redondos y grandes, el marco una filigrana de metal.

—Me los regalaron. Son de Japón. No pongas tu cartera en el respaldo. Mejor dejala acá, es más seguro— dice señalando una silla vacía.

No le gusta comer —“Yo de chica decía: '¿Cuándo voy a poder comer pastillas?”—, pero sobre la mesa hay un croissant relleno del que corta trocitos ínfimos. Cuando pida café —“Tomo muchísimo, el último a las dos de la mañana, antes de acostarme. Si no, no duermo”—, no lo beberá hasta que no esté frío: “En Japón, a la gente como yo se le dice 'lengua de gato', porque el gato no puede tomar cosas calientes. Yo tampoco”. Usa teléfono móvil, aunque probablemente sólo lo comparta con amigos: para contactarla hay que llamar a su teléfono fijo de siete a siete y media de la mañana. Siempre atiende.

—Si me encuentran ahí, bien. Si no, perdidos.

Buena parte del día se ocupa de cuestiones relacionadas con la Fundación Jorge Luis Borges, que existe desde 1988, y de leer tesis —sobre la obra de Borges— que le envían desde diversos países.

—Me las mandan para ver si está bien lo que han pensado, si no.

—Y si no le parece que sea correcto lo que han pensado…

—Algunos continúan, otros no.

—Es un trabajo…

—Horrible. Pasa que uno encuentra una buena, y compensa. En general las leo en bares, porque en mi casa empieza el teléfono a sonar. En la Fundación tampoco. Nunca estoy ahí. Primero, porque si la gente me ve, me agarra y no puedo trabajar. Y aparte yo sé lo que me exijo, y no lo puedo exigir. Porque no es humano. Para evitar los roces, prefiero que cada uno esté haciendo lo que quiere, y yo también. Libre.

—¿Ese ritmo siempre fue así?

—Siempre. Uno va acentuando aquello con lo que nació. Uno no cambia. Por eso todas las noches salgo. Voy al cine, al teatro, a comer con mis amigos. Voy a los speak easy. Son divertidísimos —dice aludiendo a los bares que funcionan a puertas cerradas y a los que se ingresa con una clave—. Hay uno que te recomiendo. Es como una escalera de subte. Bajás, grafitis en las paredes, para abrir las puertas tenés que poner una clave. Se abre y ahí hay una música que te tenés que poner tapones en los oídos. Con mis amigos nos divertimos.

—¿Son amigos del mundo de la cultura, del arte?

—De todo un poco. Son amigos de toda mi vida.

La mención a los amigos da pie a la primera de una serie de anécdotas que ilustran momentos de su vida: para hablar de la educación paterna, que la hizo libre, cuenta la anécdota de los barquitos y el estanque de la facultad de Derecho; para referirse a la forma en que ya desde niña pensaba de manera singular cuenta la anécdota de la abuela católica a la que escandalizaba con preguntas impertinentes, y la anécdota de los amigos.

—Tengo amigos a los que conozco desde los 13 años, viven fuera del país. Cada tantos años vienen y, claro, una vez encontraron que acá el mundo es otro. Que los chicos no se casan, que tienen hijos aunque no se casen, o que no tienen hijos aunque se casen. Me invitaron a comer y me dijeron: “María, queremos pedirte perdón. En realidad vos eras una adelantada, porque cuando estudiábamos decías la forma en la que ibas a vivir y nosotros pensábamos que estabas loca. Y ahora todo el mundo vive como vos, así que nos has dejado asombrados”.

—¿Cuáles eran esas cosas que usted decía?

—Ellos me decían: “Pero María, tener un hogar, una familia”. Y yo: “No les digo que ustedes no lo hagan, pero en mi caso, no. Yo hago el amor con un dios griego y a la mañana siguiente me encuentro con un tipo semibarbudo, malhumorado, y para mí se acabó. En cambio así, yo hago el amor con el dios griego y chau, mi amor, hasta mañana, él se va a su casa, yo a la mía”. Y es esa cosa fascinante que queda en el ambiente, viste. No toda la otra cosa que es la cotidianeidad, el aburrimiento.

La alusión al dios griego es extraña —la única pareja que se le conoce fue el escritor argentino—, y cuando se le pregunta si antes de Borges tuvo alguna experiencia afectiva —en un intento por rastrear de dónde proviene una educación sentimental de esa clase— dirá “No”. En su narración varias cosas parecen venir con ella desde el nacimiento, como el deseo de no tener hijos: cada vez que su madre le decía: “Cuando crezcas te vas a casar, vas a tener hijitos”, ella contestaba: “No, alumnos”. La memoria se presenta imprecisa para ciertos períodos, pero escrupulosa en la reconstrucción de situaciones ocurridas a sus seis años, como la que prefigura su resistencia al casamiento: “Mi padre me llevaba a un estanque que había frente a la facultad de Derecho para que hiciera navegar unos barquitos. Ahí le pregunté si casarse era obligatorio. Me dijo: 'Ni yo, que soy su padre, puedo obligarla a hacer algo que usted no quiera. Si usted no quiere casarse, muy bien. ¿Qué quiere hacer?'. 'Ir allí', le dije. Era la facultad de Derecho. Y me dice: 'Bueno, si quiere ir allí, será abogada. Pero de aquí a que usted haga jardín, primario, secundario, va a cambiar cuarenta veces de opinión'. No era obligatorio casarse, listo, me quedé tranquila”.

—Sus padres se divorciaron cuando usted era chica.

—Sí, sí.

—¿Tiene recuerdos de ellos juntos?

—No.

—¿Era muy chica cuando se separaron?

Se hace un silencio largo durante el cual mordisquea un trozo de croissant.

—Es interesante, pero ¿cómo te puedo decir?, también es muy divertido —dice, a modo de respuesta.

“Divertido” parece ser la “palabra de seguridad” destinada a advertir que no debe avanzarse por ese camino, o un timón competente para ejercer un viraje y conectar con una historia que casi nunca se relaciona con la anterior. De niña, vivía con su madre y su abuela, una mujer que había querido ser monja (“¿Cómo se llamaba su abuelo?”; “No, ni idea”).

—Su madre tocaba el piano, pero ¿vivía de eso, de tocar el piano?

—No, no.

—¿Trabajaba?

—No sé. Sí. Trabajaba. El japonés nunca pregunta. Un día fuimos a la plaza con mi madre, y un vecino se acercó para preguntarle qué grabación había estado escuchando. Y ella le dijo: “Era yo la que tocaba”. Yo tendría cinco años. Entonces él dice: “¿Y por qué no toca, señora?”. Y mi madre le dice: “Bueno, me casé, tengo una hija”. Y el hombre dice: “¿Y por eso dejó su carrera?”. Un monstruo. “Por eso”, y me miró. Me quedó para siempre la mirada y lo que dijo ese hombre.

—¿Su madre qué respondió?

—No sé, no me acuerdo.

Las historias son cuadros sin espesor, trozos escogidos para saciar la intriga de quienes se asoman a una intimidad por la que no debe preguntarse.

Antes de iniciar la entrevista, apenas después del saludo de presentación, en una breve charla fuera de grabador acerca de sus estudios en la facultad de Filosofía y Letras (de la Universidad de Buenos Aires: toda su educación se llevó a cabo en instituciones públicas), ha citado en griego antiguo un pasaje de la Ilíada. Una semana más tarde, durante la segunda entrevista, cuando se le pida que recuerde ese pasaje, dirá:

—Los periodistas, cuando Borges partió, me preguntaban qué sentía yo. Un japonés nunca puede decir lo que siente, porque es mala educación. Y fue genial porque recordé lo que Andrómaca le dice a Héctor, cuando Héctor va a luchar con Aquiles. Para detenerlo le dice: “Héctor, tú eres para mí mi padre, mi señora madre y mis hermanos, pero sobre todas las cosas eres el amor que florece”. Es maravilloso. En realidad es lo que te dice la iglesia: “Este hombres es tu apoyo, tu familia”. A mí me encanta. Cuando yo estaba con todos los locos, me daba baños de inmersión, me ponía a leer las tragedias griegas y me decía a mí misma: “Todo tranquilo, no pasa nada, estos la pasaron mucho peor que vos, serenidad”.

Casi nunca dice “cuando Borges murió”, sino “cuando Borges partió”, o “cuando Borges entró al gran mar, como decían los florentinos”. Con “los locos” —o “los monstruos”— se refiere a quienes, cuando Borges murió en Ginebra después de haberse casado con ella, la señalaron como alguien que lo había inducido a tomar esa decisión y nombrarla su heredera universal. Al recitar el pasaje de la Ilíada su voz es cadenciosa, ensoñada, pero cuando menciona los baños de inmersión se llena de una comicidad burlona y jocosa de gran eficacia.

La infancia. Un padre con el que hablaba en inglés y en español, que en su recuerdo destila grandeza, bonhomía, severidad y un respeto que, a veces, hacía que ella se sintiera compelida a hablarle de pie (“Él me decía: '¿Pero qué hace? Siéntese, estamos hablando”). Un hombre que la educó en la idea de que la libertad es el bien supremo, siempre que se asuman sus consecuencias.

—Yo me negaba a comer. Mi padre decía: “Bien. Si no quiere comer, va a morir”. Le pregunto: “¿Qué es morir?”. Me explica: “Ya no va a poder ver la luna, que le gusta tanto”.

Era, además, un hombre de una discreción que llegaba a extremos fuertes.

—De chica, me llevaba al zoológico y me enseñaba los nombres de los animales en japonés. Pero un día dejó de enseñarme. Cuando crezco, le digo: “Kodama, ¿por qué dejó de enseñarme? Ahora sería mi segunda lengua”. Me dice: “Bueno, usted quería estudiar literatura, su lengua es el español. Si algún día tiene ganas, lo va a aprender, no se preocupe”. Mi padre muere, y yo le digo a mi madre: “Caramba, qué raro que era Kodama. Me enseña el nombre de los animales, después deja de enseñarme japonés, y ese podría haber sido mi segundo idioma”. Y mi madre, que hubiera podido callarse para siempre, tuvo la honestidad de decirme: “No fue él el que no quiso. Yo le prohibí”. Porque mi abuela le decía que yo me llevaba tan bien con él que, si me enseñaba japonés, me iba a llevar con él a Japón y no me iba a ver nunca más. Eso me hizo sentir el respeto que se tenían. Porque él me podría haber dicho: “¡Cómo que yo no quise! Es su madre la bruja que me prohibió”. Yo por eso los adoré a los dos.

—¿Su padre cuándo falleció?

—No me acuerdo el año. Yo tendría unos 20.

Si de su padre aprendió la libertad, de su madre —“Era muy cariñosa. A mí no me gusta que me abracen, y ella era de abrazarte, de besarte. Toda la cosa tierna ella me la daba”— aprendió a no tener miedo, no porque le insuflara coraje sino porque la mujer vivía aterrada.

—Mi madre era muy miedosa. Estábamos en el living y me decía: “Queridita, andá a prender la luz que mami tiene miedo”. Yo pensaba: “¿Habrá un monstruo?”. Después me decía a mí misma: “No, mami no puede mandarme a que yo enfrente a un monstruo”. Apoyaba la silla y me subía y prendía las luces. Mi abuela materna llevaba una vida de monja. Un día me empieza a decir que Dios era Todopoderoso. Entonces le digo: “No entiendo por qué entonces puso el mal en el pobre Luzbel, el más hermoso de sus ángeles, y lo arrojó del Paraíso”. Y mi abuela: “¡Ay, ese es el padre, que le metió esas ideas”. Y mi padre, al contrario, siempre me decía: “No la moleste a su abuela, no le pregunte cosas, pregúnteme a mí”. Ahí yo me di cuenta de que cuando una persona no quiere a otra, le achaca cosas que el otro no ha hecho. Yo aprendí muchísimo.

—¿Cómo se llamaba su abuela?

—Dorila, precioso nombre. Y ahí fue muy divertido…

La predestinación. Cuenta que a los siete años una profesora de inglés le leyó los Two English poems, de Borges: I can give you my loneliness, my darkness, the hunger of my heart. Ella preguntó qué era “el hambre del corazón” y la profesora respondió que, cuando creciera, se iba a dar cuenta de que eso era el amor.

La predestinación. Cuenta que a los ocho años leyó en una revista —probablemente Sur— la frase “Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche”, el comienzo del cuento 'Las ruinas circulares', y no pudo parar de leer. Cuando Borges ya había muerto, supo que él le había dicho a Victoria Ocampo: “Nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento”. Desde entonces, la asombra que una niña de ocho años haya podido percibir esa intensidad.

La predestinación. Cuenta que a los 12 años un amigo de su padre la llevó a una conferencia que daba Borges. En ese sitio repleto de gente lo vio hablar en un susurro y se dijo: “Si este señor, que es más tímido que yo, puede dar clases, yo voy a poder”.

El destino. Cuando tenía 16 años, caminando por la calle Florida, atropelló a Borges, que salía de una librería. Él tenía 54.

Aunque no parecen haber existido dudas acerca de que su vocación era la literatura, tenía condiciones para el ballet, pero cuando la profesora propuso que entrara en la escuela de danzas del teatro Colón, su padre le hizo un planteo:

—Me dijo: “Yo le voy a explicar y usted decide. El baile tiene una edad limitada”. No me dijo: “Después puede ser coreógrafa, enseñar”. Me dijo: “Usted después de una edad no puede bailar más. En cambio, usted ya sabe leer y escribir, tiene facilidad”. No me dijo: “Podés quedar tururú, tarada…”. Y si quedaba tururú no iba a poder leer ni escribir ni hacer nada. Y yo, entre pensar que a los 30 años no iba a poder bailar más y lo otro, que era infinito, elegí lo otro.

—¿Hasta qué edad siguió tomando clases de ballet?

—No sé. Hasta los 15. Después mi vida ya era demasiado complicada. Iba al colegio, estudiaba con Borges.

El anecdotario frondoso de la infancia se esfuma en la adolescencia, donde deja paso a la única historia que importa —su encuentro con Borges—, y reaparece, ya de joven adulta, para ilustrar la vida que compartió con él. Ha contado aquel encuentro así: ella tenía 16 años, caminaba por la calle Florida —“siempre camino como una bala; ahora menos porque me distendí los ligamentos, me operaron dos veces y no quedé bien”—, chocó con Borges y él la invitó a estudiar inglés antiguo.

—¿Cómo es que así, de la nada…?

—Porque yo le dije: “Yo escuché una conferencia suya cuando era chica”. Me dijo: “Claro, ahora usted es grande. ¿De qué trabaja?”. Y le digo: “No, estoy en el bachillerato, en cuarto año”. “¿Y qué va a estudiar?”. Literatura. “¿Le interesan los idiomas antiguos?”. Sí, mucho. “¿Y no le interesaría estudiar inglés antiguo?”. Yo, para hacerme la sabia, le digo: “¿Shakespeare?”. Y dice: “No, mucho más antiguo”. Y le digo: “Ah, no, eso va a ser muy difícil, no creo que pueda”. Y dice: “No, si yo tampoco lo sé, lo estudiamos juntos”. Empezamos a encontrarnos en bares, hasta que me dijo: “Madre dice que usted es una niña y que yo no puedo tenerla de bar en bar, que es mejor que nos veamos en casa”. Ahí me llevó a la casa y la madre era genial. No, te digo, yo he pasado una vida divertidísima. Después, los locos me la hicieron pagar, pero mi vida fue fascinante.

—¿Se acuerda del primer encuentro con él?

—En confiterías.

—¿Pero no estaba tensa? Iba a encontrarse con Borges, tenía 16 años.

—No, no.

—¿Usted se iba de su casa y decía “Mami, me voy a ver a Borges”?

—Claro, pero él me pidió el teléfono, y llamaba, llamaba. Y mi madre: “¡Qué quiere ese hombre, podría ser tu abuelo!”. Mirá, las peleas con mi madre. No te lo puedo decir. Yo le decía: “Pero mami, estudiamos”. Y me decía: “¡Vos estudiarás!”. Y resulta que cuando mi madre ya había muerto, Borges me dice: “¿Sabe cuando yo me enamoré de usted? Cuando tenía 16 años y me dijo que Europa tiene lo que se merece, porque Europa traiciona”.

Según cuenta, ella le dijo: “Europa tenía el Panteón Griego, los dioses se amaban, se odiaban, y todo eso lo abandonaron para abrazar una fe de parábolas que dice que no tendrás otro Dios más que a mí. Unen Iglesia y Estado, y tenemos las tiranías que hay’”.

—Entonces él me preguntó si yo había leído a Nietzsche. Yo no sabía quién era. Y me dijo: “Es un filósofo, y usted acaba de decirme en pocas palabras lo que Nietzsche explicó en un libro”. Y parece que él se enamoró de mí cuando le dije eso. Así que yo decía: “Mami, donde sea que estés, perdoname, tenías razón, pero yo también tenía razón. Al principio, estudiábamos”. Mi madre con Borges estaba enloquecida, y le decía a mi padre que me hablara de eso. Entonces él me dijo: “No me interesa absolutamente nada que usted me diga, ni qué relación tiene o no con ese señor. No me importa. Yo le voy a decir una cosa: usted tiene 16 años, toda la vida por delante. No haga nada que pueda arruinar toda esa vida”. Y nunca más volvimos a hablar del tema.

—Cuando ustedes se conocieron no iniciaron una relación de pareja.

—No, no, no. Yo tenía 16 años. Él tampoco estaba loco.

—¿Su madre y la madre de Borges se conocieron?

—Sí. La madre de Borges quiso conocer a mi madre. Se encontraron, y al final la conclusión de mi madre fue: “Sólo espero que María encuentre un muchacho de su edad y me dé nietos”.

—Mientras estudiaba Letras, enseñaba español.

—Yo tenía alumnos que eran de embajadas, de compañías extranjeras. Les enseñaba a través del inglés y del francés.

—¿Cuando terminó la facultad dejó ese trabajo?

—No, no. Yo seguí enseñando. Entonces ahí fue el ataque de locura, que Borges quería… —y hace con la mano el gesto de atrapar a alguien—. Y yo, no. Él decía que yo era la primera prisionera de la libertad, porque para ser libre podía dejarlo caer a él también. Le decía: “Mientras yo no sienta que usted quiere apresarme, estoy con usted; en el instante en que yo sienta que usted quiere atraparme, se acabó la historia. Mi padre me dice que la independencia es económica, yo soy independiente, Borges, entiéndalo, voy a tener mi empleo. De usted, nada”. Si el otro quiere, sigue. Si no quiere, no sigue. Tampoco voy a ponerme a llorar.

—¿Nunca sufrió por un abandono?

—No.

—¿Usted vivía en casa de su madre mientras iba a la facultad?

—No. Yo ya vivía sola. Mi padre me independizó cuando tenía 17 años. Me alquiló un departamento. Yo soy caótica, ¿viste? Soy piscis. Un pez que va, otro que viene, y en el medio el caos. Bueno, después de diez días mi madre fue a ver el departamento. Me imagino las peleas que habrá tenido con mi padre por haberme independizado. Llega y ve el caos. Me dice: “Te agradezco la delicadeza que has tenido conmigo mientras estabas en casa”. Porque nunca ella tuvo que decirme: “Colgá eso, sacá eso”. Entonces le dije: “Mami, yo te agradezco la discreción que tuviste, porque si hubieras abierto el placard todo se te venía encima”. Y fue muy divertido, porque yo había dado 29 materias en la facultad y me faltaba una para recibirme. Literatura española medieval. Y no la podía dar. Algo impedía que la diera. Un día una profesora, que era amiga de Borges, me dice: “Es él el que no deja que la des”. Y le digo: “No, al contrario, él…“.

—¿Él?

—Borges. “Es él el que lo impide. No con palabras, pero con actos, con cosas sutiles. Él tiene miedo de que, si vos te recibís, puedas cambiar. Tiene miedo de perderte”. Y le digo: “No, no es así”. Y dice: “Bueno, llamalo”. Lo llamo y me dice: “Esa es tal que le ha llenado la cabeza, venga inmediatamente para acá”. Y la profesora me dice: “No cedas, María. Es tu vida, hiciste el esfuerzo de dar 29 materias trabajando como loca y estando con él”. Entonces voy y le digo: “Bueno, aquí estoy”. Y me dice lo peor que me pudo decir: “¿Qué vamos a hacer con mi viaje a Colombia”. Un egoísmo monstruoso. Era la confirmación de que él no quería que yo me recibiera. Y le digo: “Hágalo. Tiene 200 mujeres que lo pueden acompañar”. Y me dice: “Está loca, yo estoy enamorado de usted, no de 200 mujeres”: Y le dije: “Haga lo que quiera, yo no soy celosa, usted lo sabe”. Y dice: “Esto es inaudito. Yo no tengo título. ¿Para qué quiere usted un título?”. Y le dije: “Usted es Jorge Luis Borges y tiene su obra. Yo soy María Kodama, he dado 29 materias y voy a dar la 30, pase lo que pase. Adiós”. Y me fui. Llorando. Al día siguiente yo almorzaba con la profesora. Teléfono. Era Borges. Y me dice: “He estado pensando, vamos a preparar la materia juntos. ¿Qué está leyendo?”. “El Arcipreste de Hita”. “Qué plomo”. “Así no, Borges”. “Bueno, está bien, venga y la preparamos juntos”. Y la estudió conmigo.

—Cuando usted se recibió ¿ya se habían mencionado el sentimiento que tenían el uno por el otro?

—Sí, sí. No te voy a contar, esas son cosas íntimas —dice sonriendo, recatada—. Eso fue muy complicado. Yo no pregunto, entonces no sabía cuál había sido su historia de juventud, antes de que nos conociéramos.

En 1967, cuando Borges se casó con una mujer llamada Elsa Astete, hacía al menos 14 años que conocía a María Kodama.

—Un día él tenía que ir a Israel, a Nueva York, y de ahí a Islandia. Yo tenía una sorpresa, que era conseguirme un pasaje a Islandia. Me dice: “Bueno, entonces vamos a Israel”. Le digo: “No”. “¿Pero por qué?”. Y le digo: “Ah, una sorpresa”. Pero había sucedido algo que yo no sabía. A principios de siglo XX, un amigo de Borges quería salir con una chica y le había preguntado a Borges si lo podía acompañar, porque esta chica tenía una hermana. Borges le dice que sí. Y la hermana era Elsa Astete. Salieron, Borges se enamora de Elsa Astete. La llama un día por teléfono y la madre atiende y dice: “Ah, ¿no le dijo? Elsa se casó”. Cuando yo le dije que no iba a Israel y que tenía una sorpresa, pensó que me iba a casar con un abogado. Y entonces…

Hace un silencio, como si todo lo demás fuera evidente.

—¿Él se casó con Elsa Astete porque pensó que usted se iba a casar con otro?

—Estábamos sentados a la mesa, con su madre, y él tenía el anillo de compromiso. Va al cuarto y la madre me dice: “Decíselo vos, porque él no te lo va a decir”. Subimos al ascensor y le digo: “Lo felicito. Su madre me dijo que usted va a casarse”. Me dice: “Pero cómo, ¿usted no se iba a casar?”. Le digo: “Por supuesto que no”. Y me dice: “Usted tiene la culpa”. “¿La culpa de qué?”. “De que yo me case con Elsa”. Le dije: “Pero cómo se le ocurre”. Siempre la defendí a Elsa. Era una buena persona. No para él, porque era maestra, quería sentarse a ver la televisión con él.

—¿Usted los visitaba mientras estaban casados?

—Si. Otra cosa de locos. Yo llegaba a la tarde y ella, sin preguntarme si yo tenía un compromiso, desaparecía hasta las tres de la mañana.

El matrimonio con Elsa Astete duró un año y medio.

Durante las entrevistas, diversas personas se acercan a la mesa del bar, desconocidos que quieren saludarla —“María Kodama, un gusto conocerla”—, o amigos que aprovechan para invitarla a una cena porque “encontrarte es difícil”. Ahora, cuando ha transcurrido una hora y cuarto de conversación, se acerca una mujer joven. Ella la saluda y le dice: “¿Me esperás un momentito?”. La mujer, discreta, se retira a otra mesa.

—Me tengo que ir porque voy a ir a disparar con pistola y revólver.

—¿A un polígono de tiro?

—Sí.

—¿Ya sabe o va a aprender?

—No, no sé. A ella se le ocurrió. Me dijo: “¿No te gustaría ir?”. Son experiencias. Como pasar diez días en el desierto. Yo sola.

La experiencia en el desierto conecta con un tema ríspido, aunque cuando comienza nada indica que se dirigirá hacia allí. Borges y ella eran amigos de Juan Goytisolo, que vivía en Marruecos.

—Cuando Borges partió, le dije a Juan que quería ir al desierto a estar sola. Después que Borges murió yo estaba crazy. Pero no crazy por la muerte de él, porque eso fue una cosa tan única como su vida, sino por todos los líos que me armaban acá los locos de la guerra. Goytisolo me dice: “Vas a ir con los parientes de mi secretario”. Llegamos al desierto, armaron mi carpa. La de ellos no. Yo pensé: “No voy a dormir con estos 25 tipos en la carpa”. Entonces salgo con una sonrisa y les digo: “¿Ustedes no arman su tienda?”. “No, madame, nosotros vamos a dormir alrededor de su carpa, y por favor, si quiere ir al toilette, que queda bajo las estrellas, avísenos, porque perderse aquí es morir y el señor Juan nos mata”. Pasé ahí diez días. Me había comprado esas toallas que hay para lavar enfermos, diez para la mañana, diez para la noche. Y lo pasé bárbaro. Leía, escribía.

—¿Le hizo bien?

—Fue maravilloso. Un día, mirando un atardecer espléndido, de pronto sentí que algo giraba en mi cabeza, en mi corazón. Olvidé. El año pasado… o no sé, no tengo memoria, me llama una amiga y me dice: “Te voy a decir algo que te va a alegrar. Murió María Esther Vázquez”. Que es la que empezó con todo el problema. Y yo, como si me dijeran: “Murió el señor que pasaba por afuera”. No sentí nada. Le dije: “La noticia que me das me alegra, pero ¿sabés por qué? Porque me hace dar cuenta de que lo que yo sentí en el desierto hace 17 años me hace libre para siempre. Si yo hubiera sentido alegría por la noticia que me das, quedaba enganchada de lo negativo para siempre”. Yo no tengo la naturaleza de odiar. No me iba a rebajar a pelearme con ellos. Hacía juicios. Decían que yo amaba los juicios. ¿Qué querían que hiciera? ¿Qué les mandara chocolate?

Entonces se pone de pie y dice:

—Llamame entre siete y siete y media y quedamos para la próxima.

Durante las entrevistas se refiere varias veces, sin que se le pregunte, a situaciones relacionadas con “los locos” o “lo que pasó hace 25 años”. Esas referencias nunca son realizadas en un tono dramático.

Después de la muerte de Borges, varias personas que habían tenido relación con él sostuvieron que Kodama lo había llevado a Suiza contra su voluntad, donde lo había inducido a casarse y a nombrarla heredera universal. Kodama empezó a ser un territorio sin grises, alguien acerca de quien sólo se puede pensar a favor o en contra, una persona que judicializa todo lo que (la) toca. Epifanía Uveda de Robledo, empleada de Borges durante 30 años, inició una causa pidiendo la nulidad del testamento, pero la justicia falló a favor de Kodama. Jean-Pierre Bernès, encargado de la edición de las obras completas de Borges en Gallimard, declaró en el juicio diciendo que había trabajado con Borges en Ginebra, que el trabajo había sido registrado en 22 cintas, y que “Borges y Kodama eran dos personas que se querían, existía una complicidad intelectual, la evocaba permanentemente (…) era una acompañante discreta y eficaz, la trataba como a un ser querido”. Muchos años más tarde, en 2006, Bernès decía al diario argentino Clarín que las relaciones con Kodama habían seguido en buenos términos hasta 1999, cuando ella “me inició procesos (…) para recuperar las cintas”, refiriéndose a aquellas conversaciones grabadas.

A diez años de la muerte de Borges, en 1996, María Esther Vázquez —fallecida en 2017— publicó Borges, esplendor y derrota, un libro en el que Kodama aparece, entre otras cosas, como alguien que reaccionó desaprensivamente ante la muerte de su propia madre y que separó a Borges de sus amigos y familiares. En una entrevista otorgada al diario La Nación en ese año, Kodama dijo que era “el libro de una persona que se lanza a provocar un escándalo para hacer plata con la vida de los demás. Son dichos de dichos. Esa señora no existía para mí. Nunca existió tampoco en la vida de Borges”. Cuando se publicó en 2006 el Borges, de Adolfo Bioy Casares, un diario en el que se reconstruye esa amistad de décadas, Kodama dijo que Bioy era un traidor, que Borges aseguraba que era un cobarde y, finalmente, que era “el Salieri de Borges”. La Sociedad Argentina de Escritores (SADE), organizó entonces un acto de desagravio a Bioy. La institución estaba presidida por Alejandro Vaccaro. Dueño de una colección de objetos del escritor, Vaccaro ha tenido enfrentamientos judiciales con Kodama, que denuncia reiteradamente el “tráfico ilegal de documentos y manuscritos” de Jorge Luis Borges. En el acto también estaba Roberto Alifano, amanuense de Borges a quien Kodama querelló por violación de derechos de propiedad intelectual. Alifano dijo: “Estas palabras hay que tomarlas de quien vienen, de una señorita que acompañó a Borges, que fue un poco su enfermera y que tiene intereses económicos”.

En el libro Borges a Contraluz, publicado en 1989, Estela Canto, a quien Borges le dedicó El Aleph, dice acerca de Kodama: “Era como si Borges hubiera cruzado el Rubicón, se hubiera afirmado al fin en lo que él era. Yo fui importante en su vida, pero María estaba en condiciones de darle lo que nadie le habia dado hasta entonces: una plena entrega espiritual”. El sábado 23 de octubre de 1982, Bioy anota una conversación con Borges: “Después de decir que si tuviera coraje rompería, reconoce que María es lo mejor, lo único que le ha pasado en la vida, y que a su lado fue muy feliz”. Él le dedico poemas —como La luna—, libros —como La cifra: “Yo pronuncio ahora su nombre, Maria Kodama. Cuántas mañanas, cuántos mares, cuántos jardines del Oriente y del Occidente, cuánto Virgilio”—. Junto al hombre de los espejos y los laberintos, una mujer de la que no se sabe nada. Pero una mujer ineludible.

—Estoy harta. Harta —dice arrojando la billetera dentro del pequeño bolso plateado que está sobre una de las sillas.

Es viernes 28 de febrero. El miércoles, a las siete y media de la mañana, atendió el teléfono al primer timbrazo y, rápidamente, dio una cita para dos días después. Siempre espera en el bar envuelta en un aire de lejanía báltica como si estuviera, a la vez, abstraída y conciente de que su aspecto —ese pelo blanco como un alegato, una capa interior que tiñe de castaño puesto que aún tiene un mechón negro y siente que el contraste resulta violento— es una disrupción: verla es como ver a un ser mitológico.

—Harta. Harta.

El semblante se astilla con el ademán intempestivo del brazo que arroja la billetera dentro del bolso, que sacude el bolso para que la billetera encaje, el rostro endurecido por la irritación (generada por una tesis que está leyendo).

—Por eso, bailar y escribir me sacan del horror de la realidad. Esa es mi válvula de escape. Baila, sola en su casa o en fiestas en casas de amigos. Rock, jazz, música folklórica. No hay enajenación de los sentidos: no fuma ni bebe ni se droga.

—Lo que pasa es que si vos querés ser libre... Yo no sé si tengo una conducta adictiva. Nadie lo sabe. Y si lo descubro, estoy perdida.

—Hola, María —interrumpe una mujer—. Yo leí el libro, el Borges, de Bioy Casares. Es precioso.

Kodama la mira. Parece acostumbrada a estas cosas. Dice:

—Sí, pero bueno. En fin.

—Sí, yo sé, usted lo cuestiona— dice la mujer.

—No, no lo cuestiono. Me parece una inmoralidad que, cuando se va la persona, alguien escriba… yo no sé si lo que él escribió es lo que Borges decía. No hay grabaciones, no hay nada.

—Tengo amigas que son admiradoras de Borges y siempre les digo que le gustaba ir a Puente Alsina— dice la mujer, sin inmutarse.

—¡Claro! Caminaba muchísimo, por supuesto— dice Kodama.

—Tengo un primo que es amigo suyo— dice la mujer y, en efecto, el primo es muy amigo de Kodama, que parece contenta con la coincidencia.

Cuando la mujer se va dice, divertida:

—Justamente me va a hablar del libro de Bioy. Además, como yo les dije a los periodistas, distinto hubiera sido si él eso lo publica en vida, porque asume lo que hace. Otra cosa es que lo deje para cuando los dos se hayan muerto. Bioy nunca le iba a perdonar a Borges que la única obra suya que le gustaba era un libro que él había corregido de principio a fin, La invención de Morel.

—Pero eran amigos.

—Fueron amigos. Después Borges se distanció. Él me odiaba. Él tenía que ser irresistible. Y a mí el hombre don Juan me da náuseas. Un día Borges había ido al toilette. Me quedé con Bioy sentada a la mesa. Y me dice: “María, tenés un rostro interesantísimo, me encantaría sacarte fotos. Si me das tu teléfono… Porque no sé cómo ubicarte”. Le contesto: “Pídaselo a Borges”. Y Borges, que venía caminando, dice: “¿Qué me tenés que pedir, Adolfito?”. “No, que María tiene un rostro tan interesante, y yo querría sacarle fotos y no tengo cómo ubicarla”. “Ah, cualquier noche que vengamos a comer traé la cámara y, si ella quiere, le sacás”. Me tuvo que sacar las fotos. No le quedó otra. Unas fotos espléndidas. Pero me odió. Porque evidentemente se dio cuenta de que conmigo…

—Y usted cree que ese rechazo generó…

—Pero por supuesto. Estaba acostumbrado a que las mujeres fueran con él. Pero bueno, toda esa gente frustrada, envidiosa, como María Esther Vázquez. Yo los dejaba, y cuando se pasaban de revoluciones, juicio. Publicaban algo en un diario, lo dejaba pasar. La segunda vez, pasaba. A la tercera, juicio.

—Usted y Borges nunca vivieron juntos.

—Yo nunca viví con nadie. Yo le decía: “Si usted quiere, lo hacemos. Y yo mañana lo dejo”. Cada uno tiene su manía. Para mí tiene que ser una constante maravilla. Si no, no sirve.

—¿Y lo fue?

—Sí. Él decía que nosotros, debido a la gran diferencia de edad, veníamos reencarnándonos y reencontrándonos en distintas encarnaciones. Pero mis amigos lo odiaban. Cuando entró en el gran mar, les dije: “Miren, yo sé que me quieren, pero desde ahora nunca más nadie me diga nada malo de él, porque corto la amistad”.

—¿Qué cuestionaban de esa relación?

—Y, que yo según ellos vivía pendiente de él, que no tenía vida.

En 1995 se realizó una muestra en el centro Cultural Recoleta, de Buenos Aires, llamada de Borges a María Kodama, para la cual escribió un texto: “Ese amor del que fue dejando trazas a lo largo de sus libros, sin decírmelo, hasta que me lo reveló en Islandia”.

—¿Fue así?

—Sí, eh, no, no exactamente. Sí, era muy divertido. Nosotros ya teníamos una relación sentimental, ¿no es cierto?, y entonces él siempre tenía la manía de decir: “Pero mire qué lindo queda su nombre”. Creo que te conté.

No lo ha contado, pero lo ha dicho en varias entrevistas. Borges le decía: “Mire qué lindo queda su nombre: María Kodama de Borges”, a lo que ella respondía: “Yo no soy de nadie, entienda, de nadie”. No se veían tan a menudo en Buenos Aires —“acá él tenía familia, amigos”—, pero durante los viajes —desde 1975 ella fue una acompañante asidua— pasaban mucho tiempo juntos. En noviembre de 1985 partieron hacia Italia. Él ya tenía un diagnóstico de cáncer hepático.

—Cuando se fue de acá sabía que iba a morir. Fuimos de Italia a Ginebra. Yo pensé que quería ir para despedirse. Pero dijo: “Yo no vuelvo”. Pensé: “Se siente mal y no me lo quiere decir”. Entonces hablo con el médico y me dice: “No, María, si quiere puede volver. Hay aviones sanitarios”. Esa noche, después de comer, me dice: “Usted habló con el médico. ¿Puedo saber qué le dijo?”. Por supuesto. Y le conté. Y ahí fue donde me abrazó y me dijo que si yo lo quería como él sabía que lo quería, no podía desear ver su agonía convertida en un espectáculo empapelando la ciudad de Buenos Aires como había sucedido con Balbín.

Esa última frase la ha repetido cientos de veces, siempre con la misma entonación bélica. Ricardo Balbín fue un político argentino, líder de la Unión Cívica Radical. Falleció en 1981, pero poco antes un fotógrafo se coló en la clínica donde agonizaba e hizo una foto de su cuerpo semidesnudo, repleto de sondas, que se publicó en la portada de la revista Gente.

—Le dije: “Borges, yo no quiero nada, yo quiero lo que querría que hicieran conmigo, decidir en libertad. Se hace lo que usted quiere. No quiere volver, no volvemos, pero sepa que si quiere volver, puede hacerlo”.

Se quedaron y se casaron a través de un poder ante la justicia paraguaya (Borges seguía casado con Elsa Astete, ya que en la Argentina no existía el divorcio).

—El que me convenció de casarme fue el editor italiano de Borges, Franco Maria Ricci. Me dijo: “María, quiere casarse con vos y me ha pedido que te convenza. Has vivido toda la vida con él. ¿Qué es lo que querés hacer? Tenés que casarte, porque es lo que él quiere”. Y Franco me defendió cuando la gente, como la perversa de la pobre María Esther Vázquez, decía que yo lo había secuestrado. Nada que ver.

—¿Usted estaba en el momento en que murió?

—Sí, fue un momento… muy... más que triste, ¿no? Pero al mismo tiempo agradecido, porque para mí hubiera sido terrible, con la inteligencia que él tenía, que la hubiera perdido. En cambio la conservó, supervisó la traducción de su obra al francés y dictó el prólogo para la edición alemana, que quedó inconcluso. Él murió escribiendo, ¿te das cuenta? Estuvo bien hasta lo último. Lúcido totalmente.

Recién después de su muerte, dice, recibió una llamada del abogado que le comunicó que Borges la había nombrado heredera universal.

—Él sabía que si yo lo sabía antes, lo dejaba. Porque yo sabía que eso iba a ser una cosa terrible. Por los monstruos. Porque yo me daba cuenta de lo que venía con eso. La envidia, los celos, el deseo de posesión.

En 2009 y 2011, un escritor argentino (Pablo Katchadjian) y otro español (Agustín Fernández Mallo) publicaron, respectivamente, El Aleph engordado y El hacedor (de Borges), remake, que modificaban con diversos procedimientos la obras originales de Borges. Alfaguara, la editorial de Fernández Mallo, decidió retirar el libro de circulación ante un reclamo interpuesto por Kodama. El caso de Katchadjian —a quien Kodama denunció por violación a la ley de propiedad intelectual, y que después de un largo proceso fue sobreseído en 2017— movilizó a muchos escritores que, no sólo en la Argentina, tomaron posición a su favor y generaron discusiones acerca de la intertextualidad, los mecanismos de apropiación y los procedimientos literarios, señalando a Kodama como a alguien que no comprendía la poética borgiana, una heredera que impedía que su obra dialogara con la de las nuevas generaciones. Ella respondía cosas como la que dijo en 2018, durante una entrevista con el diario argentino La Capital, cuando le preguntaron cómo había vivido esa solidaridad de los escritores hacia Katchadjian: “No tengo idea. No me importa. No estoy en el mundo de los escritores, no publico. Mi mundo es el universitario”.

Si se le pregunta qué lee, dice que sólo relee libros que le han gustado y tragedias griegas. No hay mención a autores contemporáneos.

—¿Nunca dudó acerca de cómo manejar la obra?

—No, porque sé claramente lo que él quería. No es lo que yo quiera, es lo que él quería.

—¿Si tuviera que decir en dos líneas lo que él quería?

—Bueno, supongo que lo que quería con la obra era que se respetara lo que había hecho, como lo había hecho. Eso es lo que yo trato de hacer. ¿Querés ver el caos de mi casa?— dice, y muestra en el teléfono una foto en la que se ve un piso de madera cubierto de libros y papeles.

—¿Tiene alguien que la ayude?

—Tenía. Ahora no, porque el marido esté enfermo. Y yo no hago nada. Mirá que amor— dice, mostrando la foto que le hizo a un afiche callejero en el cual un oso de peluche asoma sobre el hombro de una persona—. Y esta es la perra de mi vecino. Adoro a los animales.

El tono es amable —aunque ante un malentendido dice exaltada: “¡Si te estoy diciendo que Borges ya había muerto! O no me oís o no me entendés. ¿Esto queda bien grabado?”—, pero los intentos de regresar sobre algunos temas resultan infructuosos:

—Usted me dijo que no sabía de qué trabajaba su padre.

—Te dije que era químico.

—Pero que no sabía dónde trabajaba.

—Sí. Pero y si lo sé, ¿qué cambia eso?

A las seis y cuarto de la tarde empieza a buscar las llaves de su casa dentro de la cartera y no las encuentra. Saca algunos objetos, revuelve.

—¿Le ha pasado otras veces?

—Siempre— dice, con una sonrisa resignada.

Durante la entrevista, una pregunta intrascendente dirigida a tratar de entender cómo cree que los demás perciben sus singularidades —“¿Cómo cree que la ve la gente?”—, disparará en ella una incomodidad o una alarma.

—Le puse un mensaje a la editora de Lumen, en España, para preguntarle qué va a ser esto, porque enfocaste la entrevista en los escándalos que pasaron hace 25 años— dice por teléfono el lunes 2 de marzo, a las 7 y cuarto de la mañana—. No me preguntaste nada de la obra de Borges ni del libro que va a salir ahora.

La línea hace un poco de ruido, como si un cable hiciera mal contacto.

—También me llama la atención que me hayas preguntado cómo me ve la gente. La gente me quiere muchísimo, todo ese escándalo ya pasó hace 25 años.

La conversación dura unos cinco minutos y consiste en un repaso rápido de las cosas conversadas. Si su tono comienza siendo acerado, se torna cordial y dice, cada tanto: “Ah, sí, qué divertido”.

—Bueno. Entonces te veo a las once en el bar.

—¿Mañana?

—No, hoy. Mañana no puedo.

A las once menos veinte está en el bar, con ese aspecto entre la conciencia plena de quién es y el absoluto olvido.

—Hola, María, llegué antes. Si quiere, espero y empezamos a las once.

—Pero no, por favor, sentate. Qué bueno ser puntual.

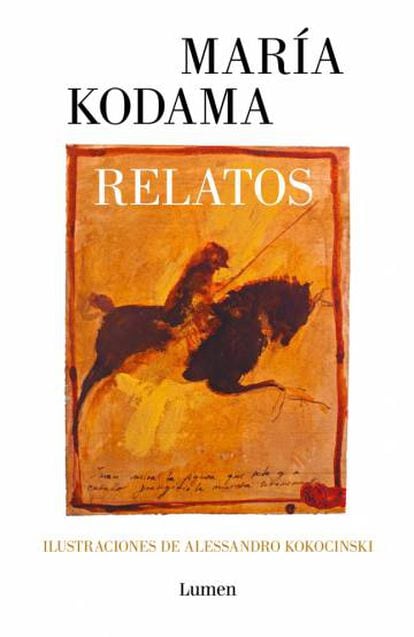

En marzo la editorial Lumen relanza en España su libro Relatos. Contiene cuatro cuentos —'La sentencia', 'Leonor', 'El dinosaurio' y 'John Hawkwood'—, ilustrados por el pintor Alessandro Kokocinski.

—El libro se publicó por primera vez en 2017.

—Ah, no sé.

Escribió estos cuentos a lo largo de años y no quiso publicarlos en vida de Borges porque, dice, él quería escribir el prólogo.

—Y yo no quería. Peleábamos muchas veces. Yo le decía “Borges, usted hizo su camino a su modo. ¿Me deja hacer el mío al mío?”. Yo sólo escribo por placer. No hago nada sin placer. Soy hedonista.

—Alguna cosa hará por protocolo.

—Sí, pero a veces tampoco.

—El trabajo que hace en la Fundación…

—Claro, pero es el amor. No permitir que eso quede estancado. Cuando vos amás a alguien, no considerás que lo que hacés sea negativo para vos. Y justamente mis amigos no lo quieren, porque según ellos… arruinó mi vida. Yo les decía: “No la arruinó, yo soy libre, es mi decisión”.

—Según ellos, usted dejaba su vida de lado.

—Claro, pero no es así. Nunca lo sentí así. Si lo hubiera sentido así, lo largaba.

No publicó mientras Borges vivía, pero dio a leer sus cuentos a algunos amigos. Uno de ellos le pidió permiso para enviar el relato 'John Hawkwood' al pintor Alessandro Kokocinski que, según cuenta ella en el prólogo, “se sentía muy deprimido porque estaba perdiendo la vista. Basado en el cuento, Kokocinski generó una serie de pinturas. Tiempo después enfermó gravemente y expresó su deseo de ver esas obras plasmadas en un libro”. Así fue como el libro llegó a publicarse, algo que atribuye a “KER, el destino para los griegos, el que hasta los dioses acatan, así lo dispuso”.

—¿Cuál fue el germen del relato 'El dinosaurio'?

—Ah, no, esa fue una cosa muy divertida. Yo adoro los dinosaurios, y leí que habían encontrado, en las montañas de Europa central, un hombre que se hizo famoso porque encontró huellas de dinosaurios. Me llamó tanto la atención que escribí ese cuento. Yo adoro los dinosaurios. A lo mejor en otra vida fui dinosaurio.

—En la reencarnación podría ser paleontóloga.

—Ah, sí, o a lo mejor algo del espacio, que me interesa tanto. Ahora mandaron una sonda que va a aterrizar más allá de Júpiter. Cuando yo era chica le decía a mi abuela que quería ir a la Luna. Y mi abuela me decía: “No se puede. Acá está la Tierra, acá está la Luna, ¿entendés? No se puede. Nunca”. Así que cuando llegaron, fue como si llegara yo.

—Usted pasaba más tiempo con su abuela que con su mamá.

—Sí. Los hijos siguen estando muchos con los abuelos. Mis amigas te juro que siguen estando. Es terrible. Es lo que yo digo: un hijo es una hipoteca de por vida. Si son bebitos porque son bebitos. De adolescentes, te das la cabeza contra las paredes. Se quedan en tu casa hasta que tienen 30 años, y después se casan y te enchufan los nietos.

Los Relatos que publica Lumen (que editará al mismo tiempo Borges profesor, que reproduce el curso de literatura inglesa que dio Borges en la Universidad de Buenos Aires), son historias relacionadas con asuntos como la muerte, el bien y el mal, el perdón, el arrepentimiento, la culpa.

—Hay un relato llamado 'La sentencia'…

—No me acuerdo.

Ese desapego por lo que lleva su firma no es nuevo. En 2016 publicó Homenaje a Borges, que reúne varias de las conferencias que da sobre él. Para promocionar el libro fue invitada a un magazine de televisión donde dijo que no quería publicarlo pero que el editor había insistido tanto “que era pelearse o publicar”.

—¿La entusiasma la publicación de sus relatos ahora?

—No. A mí, realmente, lo mío no me interesa.

El desinterés por “lo mío” encuentra su paradójica contracara en un estado de cosas que consiste en que hablar de Borges es, inevitablemente, hablar de —o pensar en— María Kodama.

En su teléfono celular hay dos videos muy cortos en los que se la ve en el polígono de tiro. El arma parece muy grande entre sus manos chicas. En el instante del disparo se sobresalta, se ríe y coloca las manos sobre los protectores auditivos: “Me apretaban las orejas. Les dije: 'No, esto es una tortura". Es miope pero no usa anteojos, de modo que a la distancia sólo ve cosas difusas, pero uno de los dos disparos que hizo dio en el blanco y el otro, dice, casi. No piensa volver al polígono, porque además lo suyo son las armas blancas: las espadas, los cuchillos. Cuando era chica hizo un curso de esgrima para espanto de su abuela, que exclamaba: “¡Esas son ocurrencias del padre! ¡Son cosas de varones!”. Pero eran, también, cosas de ella.

—¿Cazó o pescó alguna vez?

—¡Jamás! No. Amo los animales. Y pescar sería como matar a mis iguales, porque soy piscis. Nunca quise comer carne roja. Cuando yo era chica venía una muchacha a la que yo quería mucho, que me llevaba a la plaza. Un día volvíamos de la plaza y veo a un hombre con todo el guardapolvo manchado de sangre y una media res en los hombros. Le digo: “¿Qué le pasa a ese señor, se lastimó?”. Y me dice: “No, lleva la carne al supermercado, lo que vos comés”. Llegué a mi casa y me negaba a comer todo. Nada quería comer. Me preguntaban: “¿Pero qué es lo que pasó?”. Y yo: “No quiero, no quiero”. Cuando crecí, mi madre me dice: “Te voy a hacer una pregunta: ¿por qué no quisiste nunca más comer carne?”. Le cuento. Y me dijo: “Me hubieras dicho y yo la echaba”. Y le dije: “¿Sabés, mami? Yo pensé que si te lo decía algo terrible iba a pasar. Y yo la quería”. “¡Ah, la querías más que a mí, que me dejaste sufriendo, preocupada”. Y le dije: “Mami, celos, a esta altura, no”.

—Pero come otras carnes.

—Pescado. Tengo que comer. Porque nací con un problema hereditario, de no fijar proteínas, vitamina D. Por eso a veces quedaba internada cuando era muy chiquita, para reforzar el calcio y las vitaminas. Si no, me hubiera muerto. Eso hizo que empezara a tener canas a los 15, 16 años. Porque no tenía algo que hace a la pigmentación. A mí me encantaba tener canas. Mis amigas pensaban que yo me teñía, me hacía canas, para estar de acuerdo con Borges. Pero eran mías por herencia.

—¿Esas internaciones no eran traumáticas?

—No, eran divertidas. Porque yo no estaba enferma. Era cuestión de vitaminas. Además, en una de esas internaciones descubrí la muerte. Oí que llegaba una ambulancia y la enfermera me dijo: “Enseguida vuelvo”, y se fue. Me asomé a la ventana para ver qué pasaba. Nunca me voy a olvidar. Bajaron una camilla con un muchacho lindísimo, y viene un médico, hace una seña y lo cubren. Al ratito viene la enfermera y me ve asomada a la ventana. “¿Qué hacés ahí?”. Le digo: “¿Qué pasó?”. Me dice: “Trajeron a ese muchacho, pero él murió y por eso lo cubrieron”. Ahí descubrí qué pasa cuando uno se muere.

—¿Le dio miedo?

—No. De lo que me acuerdo es de lo lindo que era ese muchacho. Yo siempre me quedo con lo positivo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario