Tomi Ungerer: “El ladrón que crea tesoros”

Rodrigo Morlesin

10 de febrero de 2019

|

| Flavia Alvarez |

Nada hay tan dulce como una habitación

para dos, cuando ya no nos queremos demasiado,

fuera de la ciudad, en un hotel tranquilo,

y parejas dudosas y algún niño con ganglios,

si no es esta ligera sensación

de irrealidad. Algo como el verano

en casa de mis padres, hace tiempo,

como viajes en tren por la noche. Te llamo

para decir que no te digo nada

que tú ya no conozcas, o si acaso

para besarte vagamente

los mismos labios.

Has dejado el balcón.

Ha oscurecido el cuarto

mientras que nos miramos tiernamente,

incómodos de no sentir el peso de tres años.

Todo es igual, parece

que no fue ayer. Y este sabor nostálgico,

que los silencios ponen en la boca,

posiblemente induce a equivocarnos

en nuestros sentimientos. Pero no

sin alguna reserva, porque por debajo

algo tira más fuerte y es (para decirlo

quizá de un modo menos inexacto)

difícil recordar que nos queremos,

si no es con cierta imprecisión, y el sábado,

que es hoy, queda tan cerca

de ayer a última hora y de pasado

mañana

por la mañana...

Que la vida iba en serio

uno lo empieza a comprender más tarde

-como todos los jóvenes, yo vine

a llevarme la vida por delante.

Dejar huella quería

y marcharme entre aplausos

-envejecer, morir, eran tan sólo

las dimensiones del teatro.

Pero ha pasado el tiempo

y la verdad desagradable asoma:

envejecer, morir,

es el único argumento de la obra.

Definitivamente

parece confirmarse que este invierno

que viene, será duro.

Adelantaron

las lluvias, y el Gobierno,

reunido en consejo de ministros,

no se sabe si estudia a estas horas

el subsidio de paro

o el derecho al despido,

o si sencillamente, aislado en un océano,

se limita a esperar que la tormenta pase

y llegue el día, el día en que, por fin,

las cosas dejen de venir mal dadas.

En la noche de octubre,

mientras leo entre líneas el periódico,

me he parado a escuchar el latido

del silencio en mi cuarto, las conversaciones

de los vecinos acostándose,

todos esos rumores

que recobran de pronto una vida

y un significado propio, misterioso.

Y he pensado en los miles de seres humanos,

hombres y mujeres que en este mismo instante,

con el primer escalofrío,

han vuelto a preguntarse por sus preocupaciones,

por su fatiga anticipada,

por su ansiedad para este invierno,

mientras que afuera llueve.

Por todo el litoral de Cataluña llueve

con verdadera crueldad, con humo y nubes bajas,

ennegreciendo muros,

goteando fábricas, filtrándose

en los talleres mal iluminados.

Y el agua arrastra hacia la mar semillas

incipientes, mezcladas en el barro,

árboles, zapatos cojos, utensilios

abandonados y revuelto todo

con las primeras Letras protestadas.

|

| Mío y Cata Pamplona, 2021 Fotografía de Triunfo Arciniegas |

|

| Una profesora recibe la segunda dosis de AstraZeneca en Gines (Sevilla). Foto de ALEJANDRO RUESGA / EL PAÍS |

Mi recuerdo eran imágenes,

en el instante, de ti:

esa expresión y un matiz

de los ojos, algo suave

en la inflexión de la voz,

y tus bostezos furtivos

de lebrel que ha maldormido

la noche en mi habitación.

Volver, pasados los años,

hacia la felicidad

-para verse y recordar

que yo también he cambiado.

Alguna vez recuerdo

ciertas noches de junio de aquel año,

casi borrosas, de mi adolescencia

(era en mil novecientos me parece

cuarenta y nueve)

porque en ese mes

sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña

lo mismo que el calor que empezaba,

nada más

que la especial sonoridad del aire

y una disposición vagamente afectiva.

Eran las noches incurables

y la calentura.

Las altas horas de estudiante solo

y el libro intempestivo

junto al balcón abierto de par en par (la calle

recién regada desaparecía

abajo, entre el follaje iluminado)

sin un alma que llevar a la boca.

Cuántas veces me acuerdo

de vosotras, lejanas

noches del mes de junio, cuántas veces

me saltaron las lágrimas, las lágrimas

por ser más que un hombre, cuánto quise

morir

o soñé con venderme al diablo,

que nunca me escuchó.

Pero también

la vida nos sujeta porque precisamente

no es como la esperábamos.

Es la lluvia sobre el mar.

En la abierta ventana,

contemplándola, descansas

la sien en el cristal.

Imagen de unos segundos,

quieto en el contraluz

tu cuerpo distinto, aún

de la noche desnudo.

Y te vuelves hacia mí,

sonriéndome. Yo pienso

en cómo ha pasado el tiempo,

y te recuerdo así.

|

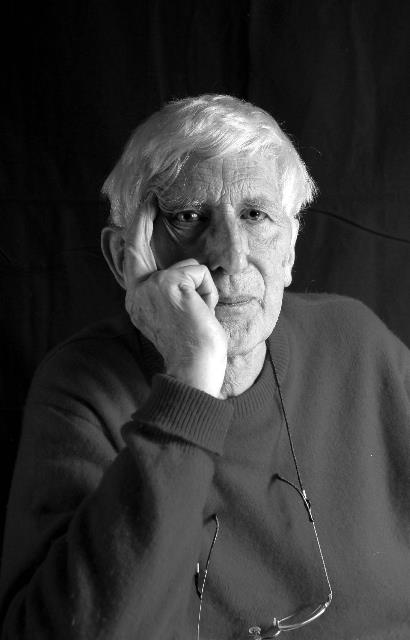

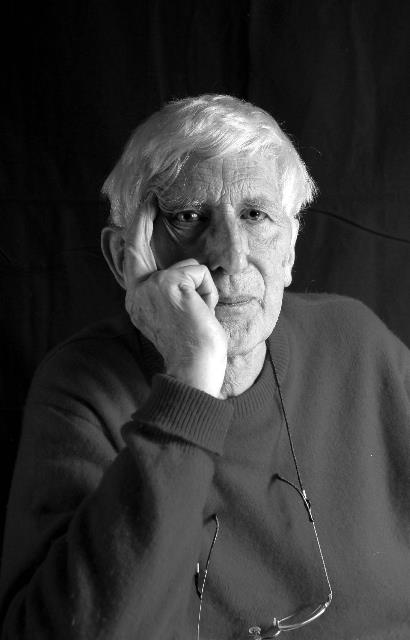

| Philip Larkin |

Exquisitamente editada por Impedimenta el pasado octubre (esas pinturas de la época, sobre todo, tan de cómic elegante actual, muy bien escogidas, que adornan las cubiertas…), Una chica en invierno es una novela que se diría pequeña en su temática e intenciones, pero grande por el estilo cuidadoso y preciso de Philip Larkin y por sus consecuencias existenciales generales. Es, en cierto modo, propio de una poética muy de posguerra ese intento de poner el foco en vidas anónimas que en su cotidianeidad nos muestran el efecto de trágicos momentos históricos de gran alcance, como en una versión invertida del famoso “efecto mariposa” de la Física del caos, de tal manera que una poderosa tempestad en Tokio puede en efecto quebrar las alas de un minúsculo y frágil insecto en cualquier otra parte del mundo. En este caso, y como ya he mencionado, el protagonista oculto de la novela es la Segunda Guerra Mundial, que nunca hace acto de presencia directamente pero que ha devastado terriblemente al protagonista nominal del relato, una mujer de veintipocos años llamada Katherine. Larkin nunca nos indica la nacionalidad de Katherine, lo elude constantemente y ex profeso, pero yo me inclino a conjeturar que podría tratarse de una francesa que ha habitado y hasta sufrido el gobierno colaboracionista de Vichy, lo cual explicaría una cierta vergüenza personal por su parte derivada del devenir de los acontecimientos bélicos. Pero he leído a otros comentaristas que creen que incuso podría ser una judía alemana, lo cual, finalmente, no tiene mucha importancia, puesto que el autor explícitamente no se la da. Es como si para Larkin la nacionalidad de Katherine no fuese relevante, basta para él con que ella sea una europea continental ajena al modo de ser de la isla inglesa, la cual visita en un memorable verano de su adolescencia.

|

| Philip Larkin |